渡辺恭平 (WATANABE, Kyohei)

| 氏名 | 渡辺恭平 (WATANABE, Kyohei) |

|---|---|

| 所属 | 動物・植物グループ 主任学芸員 |

| 専門 | 昆虫(昆虫分類学、多様性情報学) |

| 学位 | 博士(農学) |

| watanabe-k@nh.kanagawa-museum.jp | |

|

昆虫学者。ハチの仲間が特に好きで、昆虫で最も多様なハチの一群である「寄生蜂(きせいほう・きせいばち)」について、分類学を中心に研究を行っています。また、分類学者として、寄生蜂の種名を知りたい研究者や愛好家に協力し、生物学や農林業における寄生蜂の研究や利用を支援しています。収蔵標本のデータベース化による利用の促進や、神奈川県と周辺地域に生息する様々な昆虫の調査や保全活動にも取り組んでいます。これらの活動成果を講座や観察会、出版物、展示を通して皆様に伝えます。 |

|

2025年10月28日 更新

プロフィール

1986年生まれの神奈川県育ち。幼稚園児の時におおきなノコギリクワガタと出会い、その強烈なカッコよさの虜になり、昆虫に興味を持つ。以後、今に至るまで中身は「昆虫少年」だが、最近は「昆虫中年」になりつつある。チョウやカミキリムシ、ゴミムシを中心に様々な昆虫を対象としてきたが、大学入学後は寄生蜂(きせいほう、きせいばち)、特にヒメバチの研究に没頭し、最近はコロナ禍のときに勉強を始めたハナバチ調べにも夢中。2013年4月から当館学芸員。趣味は昆虫採集、料理(作るのも、食べるのも)。特技は道を覚えること。

コアシナガバチ(右)を狙う

アシナガバチヤドリトガリヒメバチ(左)

人間を刺すので怖がられるアシナガバチ。実は、このハチが恐れるハチが自然界にはいます。このヒメバチは巣のそばでじっとしていますが、巣を守るアシナガバチの隙をついて巣に飛び乗り、アシナガバチの幼虫に寄生します。寄生されたアシナガバチの幼虫はこのヒメバチに殺されてしまいます。この光景、実は身近な場所でも見られます。ハチが恐れるハチもいるのです。

ホウネンダワラチビアメバチ

小さなハチですが、我々の主食であるイネを食い荒らすイモムシに寄生し、食べてしまいます。和名の「ホウネンダワラ」は、俵型をしたこのハチの繭のことで、これが田んぼでたくさん見られると、豊年になるといわれていたことに由来します。このような昆虫を「益虫」といいます。

資料収集(あつめる)

日本全国各地にフィールド調査(昆虫採集)へ出かけています。また、日本国内や海外の研究機関や博物館に標本を調べるために調査に行くこともあります。

昆虫というとチョウやクワガタムシ、セミなどが有名ですが、実は様々なグループがいます。神奈川県の昆虫を中心に、コレクションポリシーに該当するものは基本的に「なんでも」収集していますが、昆虫を広く理解するためにも、ハチやハエ、カメムシなど、愛好者が少ない、俗にマイナー昆虫とよばれるグループを重点的に収集しています。

専門とするハチ目の昆虫は、昆虫の中でも特に種名調べ(「同定」といいます)が難しい昆虫です。そのため、多くの種は分布の解明が遅れており、新種(専門的には「未記載種」といいます)や日本新記録種もたくさん見つかることから、日本レベルのコレクションを構築しており、特に専門とするヒメバチ科寄生蜂については、専門性を活かして国内最高水準のコレクションを構築することを目標としています。

野外調査

資料収集のため、いわゆる「虫とり」をします。写真はサクラの花見ではなく、サクラの花に来る虫を探す「虫見」の様子です。虫とりや昆虫採集は子供の遊びと思う方もいるようですが、網を操る高度な技術が要求されたり、狙う昆虫を採るために生態や周辺環境、天候などを基に作戦を立てたりと、実に奥深い、大人でもヤミツキになる楽しさがあります。

寄生蜂の標本

私の主な研究対象であるヒメバチ科の寄生蜂については15万点をゆうに超える標本があります。この中にはおそらく世界でここにしかない種や、膨大な量の新種が含まれています。また、私や国内外の研究者が新種として命名した(新種に新しい学名をつけることを「記載」といいます)記載時に使用した標本(「タイプ標本」といいます)や、分布記録の報告に用いた証拠標本が多数含まれています。寄生蜂の標本は私自らが専門家として整理をしており、ヒメバチ科の同定済標本の充実度は日本一です。

ハナバチの標本

ハナバチ類はおそらく近年の環境変化の影響を最も受けている昆虫の一つですが、保全上の重要性があまり周知されていないグループです。そのため、コロナ禍以降重点的に調査しています。同定が難しい彼らの種名を正確に知るためにも、そして「今」の生息状況を記録し、保全に供するためにも、分布や生態を解明するとともに、きちんとした参照標本コレクションを自然史博物館に揃える重要性は極めて高いといえます。多くの方々のご協力を得て、現在までに日本産種の約9割(約360種)を集めることができ、当館のハチ類のコレクションの二つ目の柱に育ちつつあります。

ゴキブリの標本

多くの人に忌み嫌われるゴキブリは代表的なマイナー昆虫です。昆虫愛好家もほとんど採集しないため、意外に標本はありません。人家に出現するゴキブリはごく一部であり、多くは自然界の分解者です。標本を集めていくと、昔多く最近減った種や、最近増えた種、美しい種など、いままで見えなかったことが見えてきます。

当館には(旧)神奈川県立博物館時代から蓄積された、膨大な量の昆虫標本が収蔵されています。これらの数は、正確なカウントは完了していませんが、70万点以上は確実にあると見積もられています。このコレクションの構築は、歴代の学芸員だけでなく、標本を寄贈してくださった多くの研究者や愛好家、整理にご尽力いただいた、歴代のボランティアや専門家の方々の多大な協力がなければ不可能であり、現在も協力しながら整理を進めています。この貴重なコレクションを整理し、次世代に継承しつつ、調査研究や普及教育の様々な場面で活用し、資料の価値を高めることも学芸員の仕事です。

近年に寄贈された主なコレクション(渡辺担当分)

- 石川良輔・清水 晃コレクション(主に日本産寄生蜂)

- 長瀬博彦コレクション(主に神奈川県産ハチ類と日本産寄生蜂)

- 伊丹英雄コレクション(日本産カリバチ類とハナバチ類)

- 川島逸郎コレクション(主にハチ類と三浦半島産の昆虫)

- 野崎隆夫コレクション(主に日本産トビケラ類)

- 鈴木 裕コレクション(主にカメムシ類、ハチ類、ハエ類、コウチュウ類;ただし三浦半島産は横須賀市自然人文博物館に収蔵のため除く)

標本数が膨大なため、標本の同定や台帳登録などの整理はかなりの時間を要します。データベース未掲載の資料も多い為、これらコレクションの調査を希望される方は直接学芸員にお尋ねください。

調査・研究(しらべる)

私はハチの仲間を研究しています。メインは寄生蜂、サブはハナバチになりますが、広く色々なハチについて関心をもって調べています。

寄生蜂の分類学

私の研究活動のメインとなります。特に寄生蜂の中で最も種数が多いヒメバチ科を専門としており、世界中の研究者と協力して多様性の解明を進めています。このハチは最も身近な昆虫のひとつであり、全ての昆虫の中で最も種数が多いグループのひとつです。日本からは一つの科でありながら1,700種を超える種が記録されており、これは日本産のチョウの全種類(6科が含まれる)の5倍以上の数ですが、未だにわかっていないことだらけです。このような昆虫は微小なものにはまだ多数存在しますが、体の大きさがそれなりに大きい昆虫では、ヒメバチの仲間は最も未解明の昆虫であると考えています。神奈川県産の種はもとより、身近な種にも種名がわからないものが多く、私自身も2つの新属、218種の新種、157種の日本新記録種を報告してきました(2025年9月末時点)。

寄生蜂は他の昆虫に寄生して食べてしまうため、生態系の調節にとても重要な生き物です。その中には害虫の天敵として有益な種も存在し、実際に農産物の生産現場や森林の害虫防除で彼らが重要な仕事をしています。一方で、この仲間は数ある昆虫の中でも特に同定が難しいグループで、私はこの類の専門家として、国内外から次々に来る多数の同定依頼に対応し、同定のための解説資料を出すことで、自然史研究や応用研究の支援を進めています。

神奈川県の水源林を守るヒメバチ

丹沢山地は神奈川県の水がめとして重要な場所です。この水がめを担うブナ林を荒らすブナハバチという害虫がいます。私は神奈川県自然環境保全センターの研究者と共同でこの害虫の天敵を調べ、5種の新種を含む多数の寄生蜂を発見しました。写真で示したキモンブナハバチヒメバチCteniscus fagineuraeはその中でも特に重要な益虫で、私により新種として記載されたハチです。この愛くるしい寄生蜂は、ブナハバチの個体数を約3割減らすことが知られており、水源林の保全に貢献するハチです。

シイタケの害虫を退治するヒメバチ

シイタケは代表的な食用キノコで、産業上も重要な農産物です。近年主流の菌床栽培ではキノコバエという害虫の発生が問題となっていますが、その天敵として寄生蜂が注目されており、森林総合研究所の研究者と共同で研究を進めています。私が国内から記録したシイタケハエヒメバチOrthocentrus brachycerusは、圃場のキノコバエ類の6~9割程度を食べてしまうデータもある、大変有用な天敵昆虫であり、農薬の使用が難しいキノコの栽培現場において、活用が期待される昆虫です。

寄生蜂の研究のために収集した世界中の文献

新種を記載するときは、その対象が含まれるグループの全世界の種との比較し、違いを述べる必要があります。様々な言語で書かれた論文や世界各地の博物館に収蔵されている標本を調べながら、新種の根拠を整理・記述してゆきます。このように、自然史分野の研究では過去の知見を調べる作業が不可欠であり、標本とともに、文献の収集や保管も要求されます。そして、博物館に両者がセットあることが、調査研究を行う上で重要です。

北海道大学での標本調査

標本を集めるだけでなく、その後きちんと整理し、同定することが必要です。そのため、ヒメバチのような同定が難しい分類群では正確に同定された標本を観察し、区別点を学ぶための標本調査が欠かせません。集めた資料の価値を高めることも学芸員の仕事です。

ハナバチ類の分布と生態

花の蜜を吸うハナバチ

コロナ禍を契機に、今まで苦手であったハナバチ類の勉強を始めたところ、すっかり彼らの魅力にとりつかれてしまいました。近年の環境変化、特にシカの食害による植生の破壊は昆虫たちにも多くの悪影響を与えていますが、特にハナバチたちは成虫と幼虫の餌として「花」が必要なため、シカの影響で激減しています。その一方で分布や訪花植物、営巣地など、保全のために重要な情報が十分に解明されていない種が多数存在します。そのため、寄生蜂研究の副業として彼らの分布や生態を調べています。ハナバチ類は花の受粉を助け、様々な植物の生存に大きく貢献しており、さらには野菜や果樹の栽培にも貢献しています。人と自然がより良い関係で共存するために、研究活動を通して少しでも貢献ができればと考えています。

昆虫の種名調べの支援

昆虫図鑑やスマートフォンのアプリを使えば大抵の虫の名前がわかると思う人は案外にいますが、実はそんなに甘くなく、種名が簡単にわかる昆虫はごくごく一握りです。特にハチは種名調べが難しい一群で、私は分類学の専門家として、様々な昆虫の種名調べや研究のための資料を出しています。

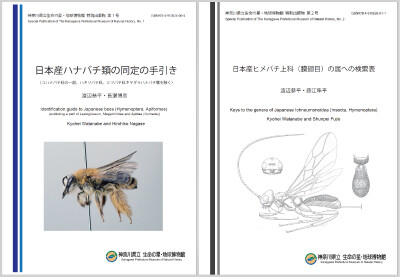

種名調べのための「手引き」

種名調べのための「手引き」

2022年にハナバチ類とヒメバチ上科寄生蜂類の同定資料を世に出しました。特に後者については、属までの同定資料ですが、我が国では初めての日本語による体系的な同定資料になります。いずれも当館ウェブサイトで無料公開されています。

最近では、専門家が同定をした標本(参照標本といいます)を充実させ、それらを基に昆虫の分類を学べる仕組みを構築しており、ハチ目やハエ目といった同定が難しい昆虫類の同定の簡便化を、博物館のコレクションを活用して実現することを目指しています。参照標本の閲覧や借用を希望する方は学芸員までお尋ねください。

アリ類の参照標本

ヒアリやアルゼンチンアリなど、世間を騒がす外来種はもちろん、自然環境の調査でもアリ類は重要な昆虫です。当館ではアリ類の専門家である山根正気博士のご協力のもと、アリ類の参照標本を集めており、現在190種を超える種を揃えています。これら標本を実際に閲覧、観察することで、図鑑類だけで行う同定よりも格段に正確な同定ができます。百聞は一見に如かずです。

当館収蔵の昆虫標本コレクションを整理しながら、それらの属性情報(いつ、だれが、どこで採集したのか)を目録とし、情報の公開を進めています。これは資料の存在を世に知らせるだけでなく、各地で行われている昆虫相の解明に寄与します。また、整理や利用の過程で発見される新知見についても、寄生蜂であるなしに関係なく、報告を行っています。

苅部学芸員とともに、問い合わせや貸し出し依頼に対応し、様々な研究者、研究機関が実施する昆虫の研究に協力しています。また、専門分野を生かして共同研究を実施し、分野を横断した研究活動も行っています。

学術論文(査読あり)(近年に受理・出版された主なもの)

-

Riedel, M. & K. Watanabe, 202*. Contribution to the Ichneumoninae (Hymenoptera, Ichneumonidae) of the Ryukyu Archipelago, Japan. Zootaxa, accepted.

-

渡辺恭平・伴 光哲・嶋本習介, 202*. 絶滅危惧種ゴミアシナガサシガメ(半翅目, サシガメ科)の神奈川県からの再発見と,若干の生態観察. 昆虫ニューシリーズ, 印刷中.

-

Shinohara, A., K. Watanabe & T. Mita, 2025. Hyperxiphia ogasawara n. sp. from Haha-jima Island, discovery of the family Xiphydriidae (Hymenoptera) in the Ogasawara Islands. Japanese Journal of Systematic Entomology, 31(1): 1-5.

-

Morishita, S. & K. Watanabe, 2025. Review of the genera Homotropus Förster and Syrphoctonus Förster (Hymenoptera, Ichneumonidae, Diplazontinae) from Japan. Zootaxa, 5588(1): 49-76.

-

Watanabe, K., 2025. Taxonomic study of Japanese Cryptinae (Hymenoptera, Ichneumonidae), with descriptions of 32 new species. Bulletin of the Kanagawa Prefectural Museum (Natural Science), (54): 71-204.

-

渡辺恭平, 2025. 神奈川県から発見されたシロアシクサレダマバチMacropis (Macropis) tibialis Yasumatsu & Hirashima, 1956 (膜翅目ケアシハナバチ科). 神奈川自然誌資料, (46): 1-8.

-

渡辺恭平・土屋慶丞, 2024. 稀種ツヤクサレダマバチの北海道釧路湿原における初記録. 昆虫ニューシリーズ, 27(4): 162-163.

-

Watanabe, K., H. Mukai & M. Sueyoshi, 2024. Review of the ichneumonid parasitoids of the fungus gnats infesting edible fungi in Japan, with a new species of Orthocentrus Gravenhorst, 1829. Japanese Journal of Systematic Entomology, 30(2): 182-195.

-

Watanabe, K., 2024. Taxonomic revision of the extant species of the Japanese Stephanidae (Hymenoptera), with discussion on distribution pattern and conservation importance. Entomological Science, 27, e12588, 1-20.

-

廣瀬勇輝・渡辺恭平, 2024. アリヤドリバチ亜科2属(ハチ目、ヒメバチ科)のライトトラップによる採集例. 昆虫ニューシリーズ, 27(3): 112-116.

-

Watanabe, K. & M. Riedel, 2024. Revision of the genus Syzeuctus Förster, 1869 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Banchinae) from Japan. Zootaxa, 5496(1): 35-71.

-

廣瀬勇輝・渡辺恭平, 2024. ヒメウマノオバチ(ハチ目, コマユバチ科)の宿主初記録.昆虫ニューシリーズ, 27(2): 80-84.

-

Morishita, S. & K. Watanabe, 2024. Review of subgenera Metopius Panzer and Peltastes Illiger of the genus Metopius Panzer (Hymenoptera: Ichneumonidae: Metopiinae) from Japan. Zootaxa, 5428(3): 351-372.

-

Watanabe, K., 2024. Taxonomic study of Japanese Ctenopelmatinae (Hymenoptera, Ichneumonidae), with descriptions of 22 new species. Bulletin of the Kanagawa Prefectural Museum (Natural Science), (53): 39-102.

-

渡辺恭平・苅部治紀, 2023. 日本国内における昆虫調査の許認可申請の煩雑化問題と解決の必要性. 昆虫ニューシリーズ, 26(4): 209-214.

-

Watanabe, K., 2023. Priopoda macrophyae (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ctenopelmatinae), a new species of parasitoid of Macrophya satoi (Tenthredinidae), a serious pest of Japanese ash tree (Oleaceae). Zootaxa, 5352(4): 594-600.

-

Watanabe, K. & M. Ito, 2023. Revision of the genus Leptobatopsis Ashmead, 1900 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Banchinae) from Japan, with some taxonomic notes of Asian species. Zootaxa, 5339(5): 401-426.

-

Watanabe, K., 2023. New distribution records of species of the subfamilies Ctenopelmatinae, Pimplinae, and Rhyssinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in Japan. Japanese Journal of Systematic Entomology, 29(1): 23-28.

-

渡辺恭平・郷右近勝夫・前田泰生, 2023. 日本産コンボウヤセバチ科(ハチ目,ヤセバチ上科)の寄主,訪花植物および分布記録. 昆蟲ニューシリーズ, 26(2): 49-57.

学術論文(査読無し)、報文、短報など(近年に出版された主なもの)

-

渡辺恭平, 2025. 南足柄市で採集されたソボツチスガリの記録と近似種ナミツチスガリとの区別点について. 神奈川虫報, (216): 79-80.

-

渡辺恭平・川島逸郎, 2025. 逗子市でソボツチスガリとウスキギングチを採集. 神奈川虫報, (216): 77.

-

渡辺恭平・田邉結太・加藤優羽・江釣子真幸・野口蒼真・廣濱一穂・伊藤 新・宮本雄介, 2025. 神奈川県内で採集したハナバチ類の記録 その1: ヒメハナバチ科. 神奈川虫報, (216): 12-24.

-

渡辺恭平, 2025. ミナミキバナヒメハナバチに関する若干の観察. すがれおい, (8): 124-130.

-

米田洋斗・渡辺恭平, 2025. セイヨウキマダラハナバチNomada guttulata Schenck, 1861はキアシヒメハナバチAndrena (Poecilandrena) fukuokensis Hirashima, 1952の労働寄生者か? すがれおい, (8): 119-123.

-

渡辺恭平, 2025. 日本産Cryptini ( ヒメバチ科トガリヒメバチ亜科) の同定資料:5. Mesostenus group (II). すがれおい, (8): 27-44.

-

渡辺恭平, 2025. 日本産ツノヤセバチ科の覚書. すがれおい, (8): 7-26.

-

渡辺恭平, 2025. 日本産Coelichneumon (ヒメバチ科ヒメバチ亜科)の同定資料. すがれおい, (7): 17-51.

-

渡辺恭平・堀田佳之介, 2025. 神奈川県で採集された県初記録種を含む5種の寄生蜂. 神奈川虫報, (215): 81-83.

-

長瀬博彦・渡辺恭平, 2024. 日本産ハキリバチ科の同定資料. すがれおい, (6): 49-103.

-

渡辺恭平・土屋慶丞, 2024. ホッカイヒメハナバチAndrena (Oreomelissa) coitana pilosodorsata Alfken, 1929(膜翅目、ヒメハナバチ科)の訪花記録. すがれおい, (6): 41-43.

-

小溝克己・渡辺恭平・藏滿司夢, 2024. オトシブミコマユバチ Uncobracon apoderi (Watanabe, 1933)(ハチ目、コマユバチ科)の寄主新記録:ヒメゴマダラオトシブミParoplapoderus vanvolxemi (Roelofs, 1875) への寄生. すがれおい, (6): 22-24.

-

渡辺恭平・久末 遊, 2024. 小笠原諸島固有種ヤマモトアシブトコバチProconura yamamotoi (Habu, 1976)(膜翅目、アシブトコバチ科)の追加記録と若干の生態観察. すがれおい, (6): 4-9.

-

渡辺恭平, 2024. 絶食に強いクズクビボソハムシ. 神奈川虫報, (214): 93-94

-

渡辺恭平, 2024. ハチの多様性を高めるにはどうすれば良いか? 神奈川虫報, (214): 54-71.

-

渡辺恭平, 2024. 箱根町仙石原でシシウドAngelica pubescensに訪花したハチ類. 神奈川虫報, (214): 51-53.

-

渡辺恭平・「神奈川虫報」編集委員会, 2024. 神奈川県のレッドデータブック(1995年と2006年刊)とそれらの内容の引用と表記について. 神奈川虫報, (214): 1-5.

-

髙橋颯汰郎・渡辺恭平, 2024. 神奈川県横須賀市でスナアカネの未成熟個体を採集. 神奈川虫報, (213): 56-57.

-

江釣子真幸・田邉結太・渡辺恭平, 2024. 秦野市でソボツチスガリを採集. 神奈川虫報, (213): 56.

-

渡辺恭平・江釣子真幸, 2024. 酒匂川河口の河川敷でキバラハキリバチを採集. 神奈川虫報, (213): 55-56.

-

渡辺恭平, 2024. 山北町でカバオビドロバチの生息地を確認. 神奈川虫報, (213): 53-54.

-

渡辺恭平, 2024. 南足柄市でナミカバフドロバチを採集. 神奈川虫報, (213): 42.

-

田邉結太・小林駿・渡辺恭平, 2024. 神奈川県におけるヤマトハキリバチとホソバトガリハナバチの新産地. 神奈川虫報, (213): 40-42.

-

渡辺恭平・幾留秀一, 2024. コムカシハナバチ Colletes perforator Smith, 1869 (ハチ目、ムカシハナバチ科)の営巣環境と労働寄生者. すがれおい, (5): 161-166.

-

渡辺恭平, 2024. 日本産アシブトコバチ科の同定資料と神奈川県立生命の星・地球博物館の収蔵標本目録. すがれおい, (5): 34-79.

-

渡辺恭平, 2024. 日本産Cryptini ( ヒメバチ科トガリヒメバチ亜科) の同定資料:4. Cryptus group (I). すがれおい, (5): 22-33.

-

川島逸郎・渡辺恭平, 2024. 三浦半島の3地点におけるサクラトゲアナバチの追加記録とオスの後体節背板の色彩変異. 神奈川虫報, (212): 78-79.

-

渡辺恭平, 2024. 藤沢市鵠沼海岸で採集したハチ類. 神奈川虫報, (212): 12-14.

-

渡辺恭平, 2023. ニホンジカの食害が引き起こすハチ目昆虫の危機的な減少:特に野生ハナバチ類への深刻な影響. 神奈川虫報, (211): 10-24.

-

渡辺恭平,2022.引用文献の書き方について:基本的なルールと代表的な出版物での表記例. すがれおい, (2): 96-108.

学会等での発表(近年行った主なもの)

-

渡辺恭平, 2025年9月15日. 日本産Lissonota(膜翅目, ヒメバチ科, ウスマルヒメバチ亜科)の多様性. 日本昆虫学会第85回大会. 東京農業大学, 神奈川県.

-

Sueyoshi, M., H. Kitajima, H. Mukai & K. Watanabe, 29 August 2024. Toward effective control of fungus gnat pests of the shiitake mushroomcultivations. XXVII International Congress of Entomology. Kyoto, Japan.

-

渡辺恭平, 2024年3月31日. 分類学者による他分野研究者や愛好家との連携:実例と留意点. 日本昆虫学会第84回大会・第68回日本応用動物昆虫学会大会 合同大会. 仙台国際センター, 宮城県.

-

末吉昌宏・阿部純太・渡辺恭平, 2023年9月18日.原木シイタケ害虫キノコバエ類の寄生蜂群集.日本昆虫学会第83回大会. 佐賀大学, 佐賀県.

-

渡辺恭平, 2023年1月7日. 昆虫の和名にみる思い思いの命名問題. 第22回 日本分類学会連合 公開シンポジウム 標準和名って何?:その歴史と現状、展望まで. オンライン開催.

-

渡辺恭平, 2022年12月7日. 電子出版物を活用した調査研究成果の公開、利点と留意点. 神奈川県博物館協会2022年度第3回研修会(自然科学部会). 神奈川県立生命の星・地球博物館, 神奈川県.

-

渡辺恭平, 2022年8月4日. 決して小さくない!標本調査のもつ意義. 日本昆虫学会第82回大会. 信州大学, 長野県.

受賞

- 日本昆虫学会「あきつ賞」「Information Station of Parasitoid Wasps」渡辺恭平(2012年9月)

- 神奈川県「教育委員会職員功績賞(個人)」「寄生蜂の研究ならびに博物館収蔵資料の活用に対する表彰」渡辺恭平(神奈川県庁, 2015年11月18日)

- 日本昆虫学会「若手奨励賞」「ヒメバチ科を中心とする寄生蜂類(ハチ目)の分類学的研究」渡辺恭平(2018年9月8日)

-

神奈川県「教育委員会職員功績賞(団体)」「神奈川県立生命の星・地球博物館特別出版物の発刊」特別出版物発刊環境整備チーム(代表:渡辺恭平)(神奈川県庁, 2022年10月26日)

→全研究業績のリストは渡辺が運営するウェブサイトにあります。

助成金獲得状況

- 日本学術振興会特別研究員奨励費 (2011~2012年度) 研究代表者

研究課題名:農業生態系におけるヒメバチの多様性・機能解明と同定支援・情報システムの構築 (課題番号:11J08527) - 日本学術振興会科学研究費 若手研究B (2014年~2016年度) 研究代表者

研究課題名:東アジア島嶼域におけるヒメバチ科寄生蜂の多様性とその分布特性の解明 (課題番号:26840134) - 日本学術振興会科学研究費 若手研究B (2017年~2020年度) 研究代表者

研究課題名:菌食性昆虫捕食寄生蜂の多様性と寄生蜂寄主キノコ相互作用系の解明 (課題番号:17K15185) - 日本学術振興会科学研究費 基盤研究A(一般)(2019年~2022年度) 研究分担者(研究代表者:前藤 薫)

研究課題名:次世代技術と自然史財を高度に活用した広義寄生蜂の多様性情報基盤の構築(課題番号:19H00942) -

日本学術振興会科学研究費 基盤研究B(一般)(2023年度~2025年度)研究分担者(研究代表者:末吉昌宏)

研究課題名:土着天敵寄生蜂を用いたシイタケ害虫キノコバエ類の総合的生物防除技術の開発(課題番号:23H02261) -

日本学術振興会科学研究費 基盤研究C(2023年度~2026年度 予定)研究代表者

研究課題名:ハバチ類に寄生するヒメバチ科寄生蜂の種多様性と寄生生態の解明(課題番号:23K05915)

所属学会および研究会

- 日本昆虫学会(代議員および日本昆虫目録編集委員)

- 日本昆虫分類学会

- 膜翅目研究会(運営メンバー)

- 神奈川昆虫談話会(事務局幹事)

- JBIFワーキンググループ

展示(みせる)

展示は博物館活動の3本柱(あつめる、しらべる、つたえる)においては「つたえる」に区分される活動です。昆虫はもちろん、そこから派生する自然史科学や社会問題などを対象に、日々博物館が行っている、資料収集活動や調査研究の成果を「見せる」だけでなく、「魅せる」ことを意識し、当館でしかできない、私だからこそできるような視点、内容で展示を行うことを心がけています。

- 2026年度特別展「里地里山の生き物(仮称)」について、主担当の鈴木学芸員とともに、分担担当をする予定です。

- 多くの皆様にご協力いただきましたクラウドファンディングの寄付金を活用して、常設展の昆虫展示コーナーの増設を実施予定です。2025年度末には完成予定ですので、ご期待ください。

- 2022年度企画展の主担当として「超(スーパー)普通種展」を実施しました。身近に普通にみられる(=珍しくない)生き物を対象として、博物館に収蔵されている普通種の標本をフル活用し、あらゆる角度から普通種の面白さや大切さを紹介しました。

- 2015年度特別展の主担当として「生き物を描く~サイエンスのための細密描画~」を実施しました。科学の視点から生物画を楽しむために、博物館が収蔵する資料を中心に、サイエンスの世界での生物画の魅力や重要性を解説し、それを支える道具やテクニックを、学芸員や生物画のプロが作成した生物画を織り交ぜながら紹介しました。

過去に担当した展示

- 2024年度 特別展 生命の星・地球博物館の30年 ―120万点から厳選した資料で振り返る―(分担担当)

- 2023年度 企画展 超(スーパー)普通種展―自然史研究を支える主役たち―(主担当)

- 2018年度 ミニ企画展示 昆虫採集連続講座 活動報告展 ~講座受講者が作成した昆虫標本~(主担当)

- 2017年度 ミニ企画展示 『里蜂さとばち』古民家とハチはともだち(主担当)

- 2017年度 企画展 レッドデータの生物 知って守ろう 神奈川の生き物たち(分担担当)

- 2015年度 特別展 生き物を描く ~サイエンスのための細密描画~(主担当)

- 2014年度 特別展 どうする?どうなる! 外来生物 とりもどそう 私たちの原風景(分担担当)

- 2014年度 ミニ企画展示 2014年度昆虫採集講座 活動報告 ~学生が作成した昆虫標本~(主担当)

- 2014年度 ミニ企画展示 市街地と里山の外来生物(分担担当)

- 2014年度 ミニ企画展示 自然科学のとびら77号とその関連資料の紹介(分担担当)

- 2014年活動報告展 2013年度の学芸員の活動(分担担当)

特別展「生き物を描く ~サイエンスのための細密描画~」展示室の様子

特別展「生き物を描く ~サイエンスのための細密描画~」準備風景

教育・普及(つたえる)

先述の展示のほか、講座や観察会を通した生涯学習の支援、学術的な専門性に基づいた普及的著作を通じて普及教育に取り組んでいます。

講座や観察会

博物館や他機関の行事を通して、昆虫の面白さを伝える活動をしています。昆虫を知るために重要な昆虫採集の仕方や標本の作り方、ものの調べ方や研究の楽しみ方について、わかりやすくお伝えできればと考えております。また、自身の調査研究活動に基づく、オリジナリティがある教育普及活動を実践できるように心がけています。主な行事は以下の通りです。

観察会

県立おだわら諏訪の原公園や箱根ビジターセンターのイベントと連携し、幼児から小学生とその保護者を対象とした昆虫の観察会を年に数回、行っています。入門向けです。

夏休み昆虫ひろば

すべての方が対象。単発の室内行事で、例年夏休みに実施します。出入り自由で、参加するスタッフに応じて内容は変わりますが、初心者から参加できます。夏休みの自由研究相談にも対応しています。

昆虫採集連続講座

(講座実施時に)小学5年生から高校生の児童・生徒が対象。4年に一度実施しており、次は2026年度を予定しています。複数回の連続講座を通して、少数精鋭で徹底的に昆虫について学びます。本人の意思で昆虫博士を目指すような、相当な熱意がある人向けの、専門的な講座です(参加希望者は昆虫採集連続講座の申し込みを検討している方へ(187.6 KB)をご覧ください)。

生涯学習の支援

昆虫分野のボランティアの受け入れをしています。苅部学芸員と私でそれぞれ活動内容が異なります。私の方では標本作成、同定、台帳登録、写真撮影、標本や文献の整理、イベントや野外調査の補助などが作業内容です。定められた作業日はありません。ボランティア入門講座による募集は行いませんので、興味がある方は直接学芸員までご連絡ください。

- 昆虫を研究している方で、博物館でより研究を深めたい方を外来研究員として受け入れています。また、日本学術振興会特別研究員のポスドク(PD)も受け入れ可能です。これらは受け入れに際して条件等がありますので、希望される方はご相談ください。

- 神奈川昆虫談話会の事務局として会の運営を行っています。本会は60年以上の歴史をもつ昆虫愛好家の集まりで、小学生から社会人まで、昆虫に興味がある方はどなたでも入会できます。博物館では年に3回例会を行っており、会の活動に興味がある方の見学は随時受け入れています。

- ハチ類の愛好家の集まりとして、国内の専門家や愛好家と連携して「膜翅目研究会」を運営しています。会費無料、会誌は電子出版物のみという新しいスタイルの研究会です。

- 学校の課外学習や博物館実習、県内外の団体の昆虫に関する行事に、講師等として参加・協力しています。ご希望の際はご連絡ください。なお、他の業務との関係上、回数に上限を設けております。特に夏季は例年多忙を極めるため、なるべく前年度中にご相談ください。

- 情報が少なく、難しいグループである寄生蜂についてウェブサイトを用いて情報普及を行っております。これは教育普及活動としてだけでなく、「生物多様性情報学」に関連した研究活動でもあります。

昆虫についての質問、ボランティア活動、神奈川昆虫談話会のことなど、随時質問や相談を受け付けています。野外調査等の出張や収蔵庫での作業、会議等で席を外すことが多いため、ご連絡をいただく際は極力メールでお願いいたします。

普及的著作(最近の主なもの)

-

渡辺恭平, 2025. キタテハ. 広報おおい(大井町広報誌), 721: 24.

-

渡辺恭平, 2025. タイワンタケクマバチ. 広報おおい(大井町広報誌), 719: 24.

-

渡辺恭平, 2025. 神奈川県にいた!珍虫クサレダマバチ. 自然科学のとびら, 31(2): 12-13.

-

渡辺恭平, 2025. ニッポンヒゲナガハナバチ. 広報おおい(大井町広報誌), 715: 24.

-

田邉結太・渡辺恭平, 2025. 「第二回蜂友サロン」の開催報告. すがれおい, (7): 146-147.

-

渡辺恭平, 2024. ウラナミシジミ. 広報おおい(大井町広報誌), 709: 20.

-

渡辺恭平, 2024. 名前調べが難しい昆虫をどうやって調べるか. 自然科学のとびら, 30(2): 12-13.

-

渡辺恭平, 2024. ラミーカミキリ. 広報おおい(大井町広報誌), 705: 16.

-

渡辺恭平, 2024. ハラグロオオテントウ. 広報おおい(大井町広報誌), 703: 20.

-

渡辺恭平, 2023. オーストリア・ドイツで標本調査をしてきました. すがれおい, (4): 109-121.

-

渡辺恭平, 2023. アシブトムカシハナバチ. 広報おおい(大井町広報誌), 697: 24.

-

渡辺恭平, 2023. マイマイガ. 広報おおい(大井町広報誌), 693: 16.

-

渡辺恭平, 2023. ヒメナガメ. 広報おおい(大井町広報誌), 691: 24.

-

渡辺恭平, 2023. 学芸員の雑記帳⑩:普通種という言葉. 神奈川県立生命の星・地球博物館友の会通信, (119): 9.

学芸トピックス

学芸員の活動成果や、メディアに取り上げられた際の情報を紹介しています。