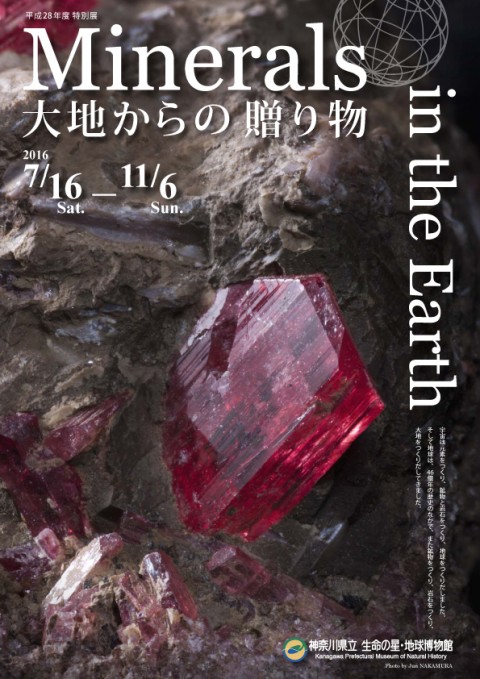

【特別展】Minerals in the Earth

―大地からの贈り物―

展示内容紹介

この特別展は、鉱物とはどのようなものか、地球のどこで、どのような条件でできているか、をテーマとしたものです。私たちは、鉱物を生活に必要な資源として、また身につけて飾る宝石として、大昔から様々な場面で利用してきました。現代ではあらゆるものが鉱物を材料として作られていて、私たちは鉱物がなくては暮らしていけません。鉱物は私たちにとって、地球からの大切な贈り物といえます。今回の展示では、鉱物をつくる元素の話からはじまり、鉱物がつくる岩石、鉱物ができるさまざまな場所とそこにできる鉱物の種類、宝石などを紹介します。

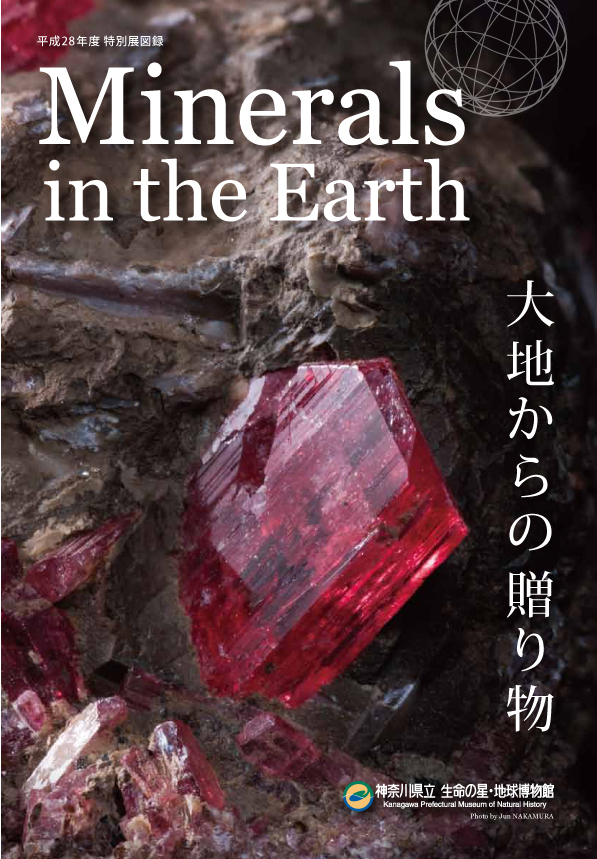

図録 「Minerals in the Earth -大地からの贈り物-」(A4判 108ページ フルカラー 目次![]() (150KB)、正誤表第2版

(150KB)、正誤表第2版![]() (47KB))完売しました

(47KB))完売しました

I章 地球をつくる~岩石をつくるもの~

地球の陸や海の底をつくっているのは岩石です。陸や海の底の下に続く、地球の奥深くをつくっているのも岩石です。岩石は、鉱物や岩石のかけらが集まってできています。そして鉱物は、元素が集まってできています。つまり、地球をつくるものは元素なのです。さまざまな元素が、いろいろと組み合わさって鉱物をつくり、鉱物が集まって岩石をつくり、岩石が集まって地球ができています。ここでは、地球、岩石、鉱物とは何か、そしてこれらを構成する元素について紹介します。

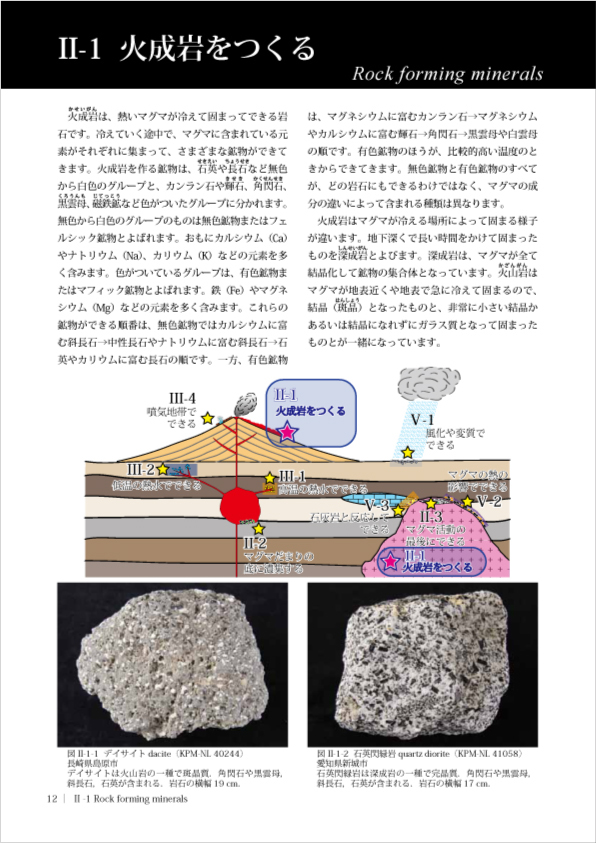

II章 マグマの中でできる~マグマの中で集まる鉱物~

マグマは、地球の中の岩石が溶けてできる熱い液体です。地中深くでできた熱いマグマは、地表に近づくにつれて冷えていきます。マグマの温度が下がるにつれて、マグマの中で元素の濃集がはじまり、やがて鉱物ができていきます。元素の濃集の仕方は、元素の性質によって異なります。そして、マグマの温度と圧力の条件により、できる鉱物の種類が異なります。もとの岩石の成分の違いによってマグマの成分も違い、マグマが冷えていく環境によって、できる鉱物に違いが現れます。ここではマグマが冷えてできた鉱物について紹介します。

III章 熱い水の中でできる~熱水で運ばれる元素~

地球の中にもたくさんの水が含まれています。地球の中の水は、マグマの熱や地下深くの大地の熱の影響でさまざまな温度の熱水となっています。これらの熱水には、マグマや岩石に含まれていたさまざまな元素が溶け込んでいます。マグマの近くでできた高温の熱水や、マグマから離れて岩石に冷やされて低温となった熱水、マグマから直接深海底に噴き出した熱水、火山の火口付近にでてくる水蒸気など、さまざまな熱水のなかで温度と圧力の条件によって元素の濃集がおこり、いろいろな種類の鉱物ができていきます。

IV章 地表でできる~水の働きで運ばれる元素~

鉱物ができるためには、鉱物をつくる元素が移動し濃集できることや、固体となることができるような温度と圧力の条件が必要です。地表での元素の供給源は、地表にある岩石や鉱物です。地表にある岩石や鉱物は、雨風により風化して砂や泥など細かな粒子に分解され、さらにそれらの粒子をつくる元素が水の中に溶け出して、流水や地下水により運ばれ、水の底に堆積し濃集します。濃集した元素が結合してそのまま鉱物ができて層をつくる場合もありますが、乾燥によって水分が蒸発して鉱物ができる場合もあります。

V章 大地の熱と力をうけてできる~生まれ変わる鉱物~

マグマの熱やプレート移動による大きな圧力をうけると、それらの条件によって異なる鉱物ができ、違う岩石に変わります。プレートの動きにより広い地域でおきる作用のことを広域変成作用とよび、できた岩石を広域変成岩とよびます。結晶片岩や片麻岩などです。また、マグマの熱が直接岩石に伝わる作用のことを接触変成作用と呼び、できた岩石を接触変成岩とよびます。ホルンフェルスやスカルンなどです。一方、水分が加わることで岩石が変わることもあります。ここでは一度できた鉱物が、二次的な要因で生まれ変わってできた鉱物を紹介します。

VI章 地球深部でできる~超高温高圧の世界~

地殻の下には、地下約2,900 kmまでつづくマントルがあります。マントルは、カンラン石と輝石類からなるかんらん岩でできていて、地殻をつくる岩石とだいぶ様子が違います。マントルの中は1,000~3,000℃、13万~140万気圧という高温高圧の世界です。このような条件下にある炭素は、ダイヤモンドとして存在しています。ここでは、マントルを構成する鉱物とダイヤモンドを紹介します。

VI章とVII章

VII章 宇宙でできる~地球の材料~

46億年前、恒星の超新星爆発によって宇宙空間に飛び散った元素がやがてガスや塵となって集まり原始太陽系をつくりだしました。原始太陽系の中に集まったガスや塵はいん石や微惑星となり、それらが衝突合体して地球やその他の惑星をつくりだしました。いん石や微惑星は地球の材料でもあり、現在も宇宙空間を漂っていて地球に落ちてくることもあります。ここでは、代表的な種類のいん石を紹介します。

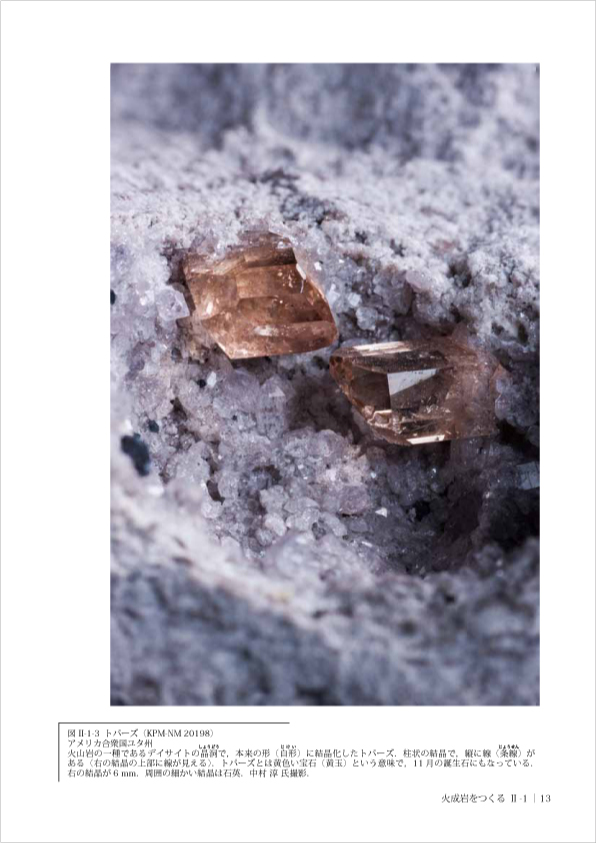

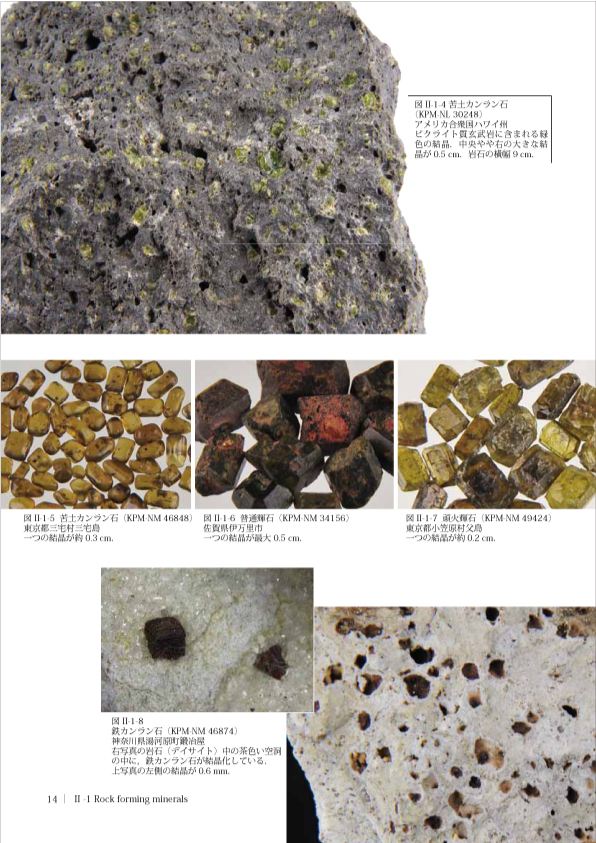

写真について

鉱物は小さなものほど結晶の形がきれいで、不純物が混じっていないことが多いです。このような非常に小さい結晶を紹介するために、本特別展では、プロのカメラマンの中村 淳 氏に撮影をして頂き、拡大写真を展示しました。肉眼ではなかなか見ることができない鉱物の美しい形をご覧ください。

おまけ ~磨けば宝石?~

このケースに展示されている247点の鉱物は、たいへんきれいですが、大半が宝石ではなくこの展示で紹介してきた普通の鉱物です。宝石に定義されていない鉱物でも、不純物の少ないきれいな部分を削って磨くことで、あたかも宝石のように見えることを、実際にご覧ください。また、磨かれる前の鉱物が多数展示されています。ぜひ探してみてください。

関連行事

ワークショップ

♪宝石を探そう ~パンニング体験(終了)

パンニング皿を使って、砂の中から宝石(ガーネット、カンラン石、黄鉄鉱など)を探します。

⇒ ワークショップの様子をご覧いただけます。

| 日程 |

|

|---|---|

| 開催時間 |

午前 午後

※12時から13時は休憩です。 |

| 定員 | 各回とも12名 |

| 所要時間 | 各回15分 |

| 場所 | 当博物館 3階実習実験室(特別展観覧券と整理券が必要です) |

| 参加方法 |

朝9時から、特別展示室内にて当日(全16回)分の整理券を配布します(先着順、1人1回限り)。当日の特別展観覧券をお持ちください。 |

♪きれいな石を拡大して見よう (終了)

鉱物を実体顕微鏡や偏光顕微鏡で拡大して観察します。

⇒ ワークショップの様子をご覧いただけます。

| 日程 |

|

|---|---|

| 時間 | 各日とも10時〜15時 |

| 場所 | 当博物館 特別展示室(特別展観覧券が必要です) |

講演会

鉱物を構成する元素の話から、ダイアモンドや断層の動きでできる鉱物について、お話しいただきます。また今回の展示で力を入れている「鉱物写真」に関する話題も用意しました。3回にわたる講演会ですが、個別にお申し込みください。

♦第一回講演会 (終了)

| 演題・講師 | 「鉱物が語る地球の履歴書:ダイアモンド、ジルコン、ざくろ石の不思議」 有馬 眞 氏(横浜国立大学名誉教授) |

|---|---|

| 日時 | 9月22日(木曜・祝日) 13時30分〜15時30分 |

| 場所 | 当博物館 1階西側講義室 |

♦第二回講演会 (終了)

| 演題・講師 |

「周期表と元素、鉱物」 若林文高 氏(国立科学博物館理工研究部長) |

|---|---|

| 日時 | 10月9日(日曜) 13時〜15時45分 |

| 場所 | 当博物館 1階西側講義室 |

♦第三回講演会 (終了)

| 演題・講師 |

「魅せる鉱物の写真撮影」 中村 淳 氏(写真家) |

|---|---|

| 日時 | 10月22日(土曜) 13時〜15時45分 |

| 場所 |

当博物館 1階西側講義室、特別展示室 |

第121回 サロン・ド・小田原 (当日受付、第二部は事前申込み制)

特別展に関連して、展示担当の一人である、当博物館館長 平田大二の話題提供です。

| 演題 | |

|---|---|

| 話題提供 | 平田大二(当博物館館長) |

| 日程 | 8月27日(土曜) |

| 時間 | 講演17時30分〜18時30分(当博物館 1階西側講義室)、第二部交流会18時40分〜20時(3階レストラン) |

友の会行事

♦子ども自然科学ひろば「箱根火山の火山灰を調べよう」(終了)

箱根火山が噴出した火山灰(テフラと呼ぶ)の中には色々な造岩鉱物(岩石を造っている鉱物)が含まれています。この火山灰を洗って中の鉱物を顕微鏡で観察します。

| 日程 | 8月12日(金曜) |

|---|---|

| 時間 | 10時〜12時、13時〜15時 |

| 場所 | 当博物館 3階実習実験室 |

| 講師 | 笠間友博(当博物館学芸員) |

| 対象 | 子どもとその保護者(友の会会員でない方も参加していただけます。) |

♦西丹沢細川谷ガーネット流紋岩の露頭観察 (終了)

西丹沢周辺には、約250万年前の火成活動によって形成されたガーネット流紋岩の岩脈が点在します。今回は西丹沢細川谷のガーネット流紋岩露頭を観察します。

| 日程 | 10月15日(土曜) |

|---|---|

| 場所 | 神奈川県山北町細川谷周辺 |

| 講師 | 山下浩之(当博物館学芸員) |

| 対象 | 友の会会員 |

展示会概要

| 開催期間 | 2016年7月16日(土曜)~ 2016年11月6日(日曜) |

|---|---|

| 開催時間 | 午前9時~午後4時30分(入館は午後4時まで) |

| 休館日 | トップページのカレンダーを参照 |

| 観覧料 |

注)学生の方は学生証、満65歳以上の方は、年齢を確認できるもの(運転免許証など)をお持ちください。 |

|||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 主催 | 神奈川県立生命の星・地球博物館 |

|---|

| 問合せ先 |

神奈川県立生命の星・地球博物館 〒250-0031 神奈川県小田原市入生田499 電話:0465-21-1515 FAX:0465-23-8846 |

|---|