| [人と大地と] |

| 1D01[ さまざまな時代に生きた生物 ] |

|

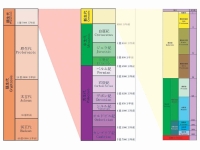

■地質時代年表(ちしつじだいねんぴょう)

Chart of geological age

約46億年前に地球ができてから現在まで、地球の歴史をあらわした年表です。約6億年前よりも新しい時代は、生物の出現を基準(きじゅん)にして区分(くぶん)しています。6億年よりも古い時代はいろいろな地質現象(ちしつげんしょう)を基準にして区分しています。

|

| . |

. |

.関連項目: |

1B01 海底をつくる岩石 |

| 1B02 大陸をつくる石 |

|

|

|

|

|

■最古(さいこ)の生命化石(せいめいかせき)を含む岩石

oldest microfossil

産地:オーストラリア西オーストラリア州マーブルバー

約35億年前の海の底で、ケイ酸分が化学的に沈殿(ちんでん)してできたチャートとよばれる堆積岩(たいせきがん)です。このチャートの中から、原始的な細胞組織(さいぼうそしき)をもつ生物の化石が発見されました。この岩石が深い海の底で熱水(ねっすい)の影響が強い場所でできたものであることから、含まれている生命化石も同じような環境に生息していたと考えられています。

|

| . |

. |

.関連項目: |

1B01 海底をつくる岩石 |

| 1B02 大陸をつくる石 |

|

|

|

|

|

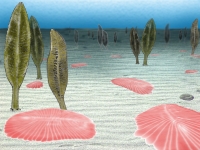

■エディアカラ動物化石群

Ediacara fauna

約6億年前の先カンブリア時代の終わりころに、地球上に現れた生物です。オーストラリア南部のエディアカラ丘陵で最初に発見されたことからこの名前がついています。硬(かた)い組織(そしき)がなく奇妙(きみょう)な形をしていて、ゴカイやウミエラなどの祖先(そせん)であると考えられていましたが、最近では現在の生物の祖先ではなく、絶滅(ぜつめつ)した生物と考えられています。画像は、エディアカラ動物群の想像図です。

|

| . |

. |

.関連項目: |

|

|

|

|

|

|

|

■三葉虫(さんようちゅう)(パラドキシデスの一種)

Trirobite (Paradoxides sp.)

産地:モロッコ

三葉虫(さんようちゅう)は、約5億7千万年前から2億5千万年前までの古生代(こせいだい)の海の底に生活していた節足動物(せっそくどうぶつ)の仲間です。古生代を代表する示準化石(しじゅんかせき)となっています。画像のものは、約5億年前(カンブリア紀)に栄えた大型の種類です(体長およそ40cm)。

|

| . |

. |

.関連項目: |

|

|

|

|

|

|

|

■ウミサソリ

Sea scorpion (Eurypterus remipes)

産地:アメリカ合衆国ニューヨーク州

ウミサソリの仲間は三葉虫(さんようちゅう)から進化(しんか)したと考えられている生物で、約5億年前の古生代(こせいだい)オルドビス紀に誕生し、4億年前のペルム紀まで生きていました。現在のカブトガニあるいはサソリやクモの祖先(そせん)と考えられています。大きなものでは体長1m以上にも達しました。これは節足動物(せっそくどうぶつ)の仲間としては最大となります。三葉虫など、他の節足動物を食べていたと考えられています。画像のものは、4億年前の海にすんでいた種類です。

|

| . |

. |

.関連項目: |

|

|

|

|

|

|

|

■アンモナイト(ユーパキディスクスの一種)

Ammonite(Eupachydiscus sp.)

産地:北海道中川郡中川

アンモナイトは、約4億年前の古生代(こせいだい)デボン紀に現れ、約6500万年前の中生代(ちゅうせいだい)白亜紀(はくあき)末期に絶滅(ぜつめつ)した海にすむ生物です。現在のタコやイカと同じ頭足類(とうそくるい)です。古生代の末期から中生代の末期までに、約1万種類が繁栄(はんえい)しました。中生代の示準化石(しじゅんかせき)となっています。画像のものは、約8000万年前に栄えていた種類です。

|

| . |

. |

.関連項目: |

|

|

|

|

|

|

|

■恐竜(ティラノサウルス)

Dinosaurs(Tyrannosaurus)

産地:アメリカ合衆国

恐竜は、約2億3000万年前の中生代(ちゅうせいだい)初めに出現し、約6500万年前の白亜紀(はくあき)末に絶滅(ぜつめつ)した陸上に生息した大型は虫類です。足を体の下にまっすぐのばして歩くことを特徴とし、鳥型骨盤類(こつばんるい)である鳥盤目(ちょうばんもく)と、トカゲ型骨盤類である竜盤目(りゅうばんもく)と2つのグループがあります。画像のティラノサウルス(複製)は、二足歩行の巨大な肉食恐竜で、約7000万年前の白亜紀末期に生息していました。

|

| . |

. |

.関連項目: |

|

|

|

|

|

|

|

■巻貝化石(まきがいかせき)(ヤマトビカリア)

Vicarya japonica

産地:岡山県勝田郡奈義町

ビカリアは新生代第三紀に栄えた巻貝です。絶滅している貝ですが、一緒にみつかる化石や地層の特徴から熱帯のマングローブのような干潟の環境に生息していたと考えられています。示準化石(しじゅんかせき)や示相化石(しそうかせき)としても知られています。 殻がとけて、内型だけとなったビカリアの化石は「月のおさがり」と呼ばれています。

|

| . |

. |

.関連項目: |

|

|

|

|

|

|

|

■二枚貝化石(にまいがいかせき)(タカハシホタテ)

Fortipecten takahashii (YOKOYAMA)

産地:北海道

タカハシホタテは、約500万年前ごろの新生代(しんせいだい)第三紀(だいさんき)鮮新世(せんしんせい)に栄えた、絶滅(ぜつめつ)した二枚貝の化石です。この種類は、北はサハリン、南は福島までに分布する寒流の影響をうけていた地層に産出します。重さが1kgにも達する大きなホタテガイとして有名な化石です。片方の殻(右殻)が大きく膨らむことや耳が大きい点など、現在のホタテガイの形とはずいぶん違います。

|

| . |

. |

.関連項目: |

|

|

|

|

|

|

|

■ナウマンゾウ

Palaeoloxodon naumanni (MAKIYAMA)

ナウマンゾウは、約30万年〜1万6千年前(第四紀(だいよんき)更新世(こうしんせい)後期に,九州から北海道まで広く生息していたゾウの仲間です。その祖先は中国大陸から朝鮮半島を経由して本州、九州に移り住んで来たと考えられています。体長は5〜6m、肩までの高さは約2mで、大きな牙を持っていました。ナウマンゾウの名前は、明治時代にドイツからきた外国人教師であったエドモント・ナウマン博士が、横須賀で見つけたゾウの顎(あご)の骨に由来(ゆらい)しています。画像右側が、東京・神奈川周辺で産出した化石から復元(ふくげん)した全身骨格標本です。画像左側はアケボノゾウです。

|

| . |

. |

.関連項目: |

|

|

|

|

|

|

|

|

EPACS Museum of Natural History

EPACS 自然史博物館 |