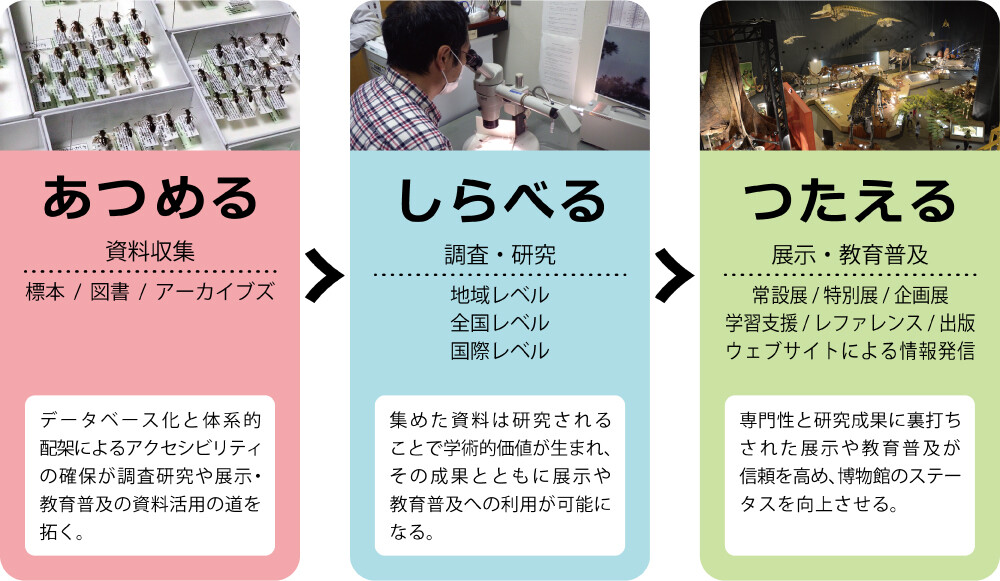

あつめる・しらべる・つたえる

博物館の活動は、資料収集(あつめる)から始まり、調査・研究(しらべる)を経て、教育・普及(つたえる)につながっていきます。皆さんが博物館と聞いてすぐに思い浮かべる展示や観察会は、最後の教育・普及(つたえること)になりますが、実はそれに至るまでに重要な活動がいくつもあるのです。ここではこれら博物館活動の三本柱の一つ目である資料収集について、簡単に紹介しましょう。

博物館活動の三本柱

博物館活動の三本柱

1. 資料収集(あつめる)

博物館では、常に資料を収集し続けています。その基準となるのが、コレクションポリシーで、当館では改めて明文化し、「生命の星・地球博物館コレクションポリシー(199KB)」として2021年2月26日に策定し、同日公開しました。

博物館が資料を集める方法は、大きく分けて3つです。

学芸員による収集

一つ目は学芸員が自ら調査を実施し、その過程で資料を集める方法で、県内各地を中心に、様々なフィールドに出かけて集めています。

旧神奈川県立博物館時代から、歴代の学芸員が収集してきた資料は、博物館のコレクションの質と量を充実したものにしてきています。

当館の学芸員がどのような資料を集めているかについては、組織と学芸員の紹介のページをご覧ください。

花に来る昆虫を採集しているところ。身近な昆虫を調べることも大切。

花に来る昆虫を採集しているところ。身近な昆虫を調べることも大切。 湿地の生き物を探しているところ。絶滅危惧種のデータを集める。

湿地の生き物を探しているところ。絶滅危惧種のデータを集める。 海外の調査で捕まえたチョウ。標本は展示などに活用される。

海外の調査で捕まえたチョウ。標本は展示などに活用される。寄贈による収集

二つ目は寄贈による収集で、実は博物館の収蔵資料点数で最も多いものが、寄贈によるものです。寄贈される資料の収集地域・年代は多様で、寄贈される方の情熱が刻まれていることからも、得難い資料が多く含まれています。

当館は従来積み上げてきた学術活動や資料の保管についての実績もあり、県内はもとより、全国の自然史研究者や愛好家から資料の寄贈を受けています。

標本が収蔵されている収蔵棚。

ハチ類のコレクション。学芸員が自ら収集したものに加え、様々な研究者や愛好家から寄贈された標本も含む。

ハチ類のコレクション。学芸員が自ら収集したものに加え、様々な研究者や愛好家から寄贈された標本も含む。 バッタ類の標本。講座に参加した子供たちが作った標本も、立派な学術資料です。標本は安全に保存できるドイツ型標本箱に入れて保管する。

バッタ類の標本。講座に参加した子供たちが作った標本も、立派な学術資料です。標本は安全に保存できるドイツ型標本箱に入れて保管する。購入による収集

三つ目は購入による収集で、入手の困難な海外の資料や、主に展示や教育に用いる実物を精密に再現したレプリカなどを、毎年少しずつ収集しています。

購入により収集したヘラクレスオオカブトムシの標本。

標本の入手が難しい外国産の昆虫を集める際に、購入は有力な方法です。

集めた資料は博物館のバックヤードにある収蔵庫で、資料番号を付すとともに、適切な環境で保管し、いつでも利用できるように管理されます。また、害虫やカビの被害を防ぐために、年に一度の収蔵庫内の燻蒸をはじめ様々な対策をしています。

2. 調査・研究(しらべる)

博物館の学芸員は、各自が専門とする分野において、調査や研究活動を日々行っています。当館は地域の自然史研究の拠点となる研究機関でもあり、学芸員は研究所の研究者や大学の教員と同様、専門性を有した研究者でもあります。当館に所属する個々の学芸員の専門分野や活動は組織と学芸員の紹介のページをご覧ください。

学芸員の執務スペース

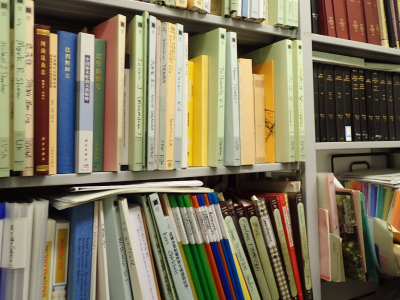

学芸員の執務スペース 昆虫を調べるために集めた文献類。世界中の情報を駆使する

昆虫を調べるために集めた文献類。世界中の情報を駆使する学芸員は研究テーマを決め、その調査のためにフィールドに行きます。調査の際には資料収集も行い、集めた資料を調べることで、研究を行います。資料を調べる過程で、未整理の資料の整理が進み、新しい知見が集積されます。中には、神奈川県や日本のレベルだけでなく、世界的な新知見もあり、学芸員はこれらの発見をもとに学会で発表をおこなったり、論文を執筆したりしています。

論文や学会発表に用いる高精細な標本写真を撮影できるカメラ類

論文や学会発表に用いる高精細な標本写真を撮影できるカメラ類 顕微鏡を覗いて観察する学芸員

顕微鏡を覗いて観察する学芸員 学会で発表する学芸員

学会で発表する学芸員学芸員は、個人レベルの調査・研究だけでなく、さまざまな研究者や地域の愛好家と連携して調査・研究を行うこともあります。県下の愛好家や専門家を中心に組織された学術団体である神奈川県植物誌調査会、神奈川地学会、神奈川昆虫談話会などは、当館が事務局となっており、地域の自然史研究を支えています。また、過去には、丹沢大山総合調査や神奈川県レッドデータ生物調査など、博物館の枠を超えた大規模な調査にも参加しています。

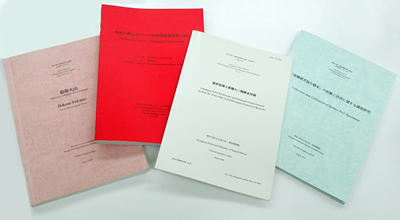

当館が発行した学術出版物の一部。左から箱根火山についての調査研究報告書、神奈川県レッドデータ生物調査報告書2006、寄贈されたカニ類標本の目録、地層剥ぎ取り標本の収集と活用に関する調査研究報告書。

得られた新知見は、論文をはじめとする学術出版物として、世の中に発表されます。博物館では、学芸員が日々さまざまな学術報告を執筆しているのです。

当館が発行する学術出版物。神奈川県立博物館研究報告(自然科学)(表紙が黒い雑誌と見開き)と神奈川自然誌資料(表紙が赤い雑誌)。両誌とも他の自然誌博物館に先立ち、2020年から完全に電子出版物となりました。

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に基づく規則

科学研究費等公的研究費の不正使用防止に関わる当館の規則等をご覧いただけます。

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に基づく規則(288KB)

3. 教育・普及(つたえる)

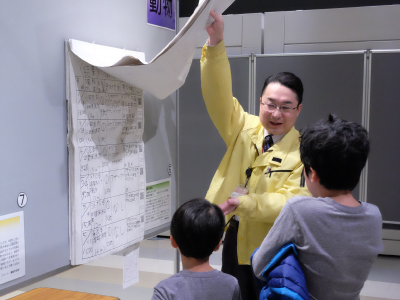

集めた資料や調べて得られた新知見は、そのままでは生かされません。博物館では、講座や観察会、特別展や企画展、ミニ企画展示などの展示、自然科学のとびら(広報誌)をはじめとする普及的な著作物などを通して、様々な教育・普及活動を実施しています。当館では、いままでに積み重ねてきた資料収集や調査・研究の成果を活用し、オリジナリティが高い活動を実施することを心掛けています。

集めた資料と研究成果をもとに展示をつくる

集めた資料と研究成果をもとに展示をつくる 魅力ある展示プランを考え実施するのも学芸員の仕事のひとつ

魅力ある展示プランを考え実施するのも学芸員の仕事のひとつ オープンを待つばかりの特別展

オープンを待つばかりの特別展 野外で自然科学の楽しさを伝える

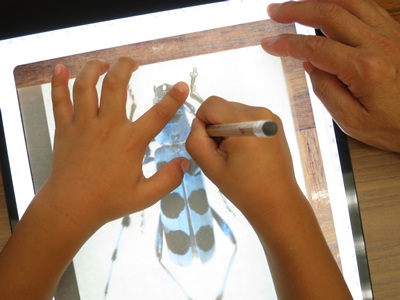

野外で自然科学の楽しさを伝える 博物館の標本を使って自然科学の楽しさを伝える

博物館の標本を使って自然科学の楽しさを伝える 子ども自然科学作品展で自由研究のアドバイスを伝える

子ども自然科学作品展で自由研究のアドバイスを伝える

ミュージアムライブラリー

博物館には、学芸員のほか、ミュージアムライブラリーに司書と学習指導員がおり、様々な調べものをサポートする体制を整えています。充実した自然史関係の図書とともに、皆さまのご利用をお待ちしています。

なお、博物館は社会教育機関ですので、子供だけではなく、大人の方も含む様々な世代を対象に教育・普及活動を行っています。生涯学習が盛んに言われる昨今、大人の皆さんもぜひ当館の活動に参加し、地球や自然について楽しく学んでください。

ワークショップ よろずスタジオ

ワークショップ よろずスタジオ 大人向け室内講座

大人向け室内講座 大人向け野外講座

大人向け野外講座学芸員は新聞や書籍に普及的な記事を書くこともあります。学芸員の連載記事神静民報 Chikyuhaku「学芸」voiceをご覧ください。