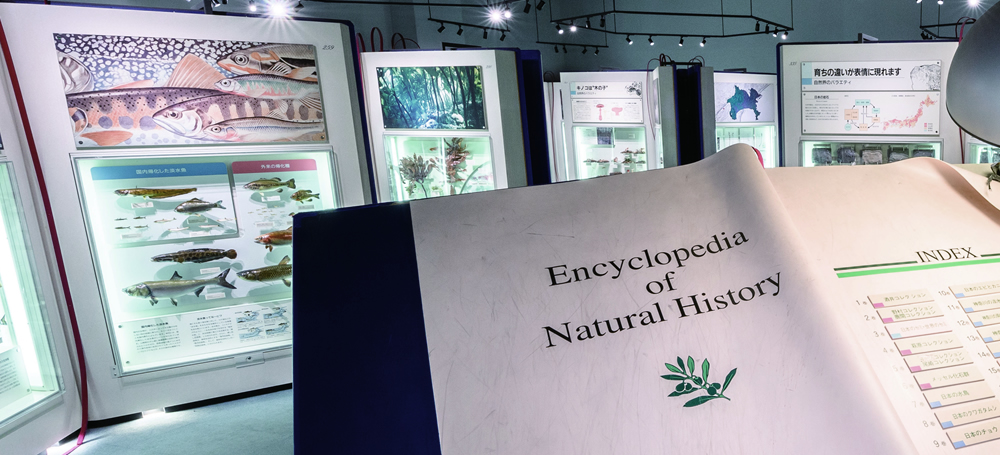

ジャンボブック

部屋全体が、大きな本(ジャンボブック)の形で展示された「実物百科図鑑」になっています。大きな図鑑の中には、当館が永年にわたって神奈川県を中心に、日本全国や世界各地から収集した、動物、植物、岩石、鉱物、化石などの資料が展示されています。また、当館に寄贈された、研究者のコレクションもふくまれています。

この部屋では、図鑑の目次や索引を引くように、利用者が、知りたい内容を検索して、展示されているページを見つけ、学習することができます。

コレクション

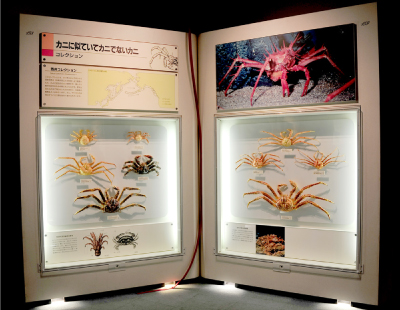

カニに似ていてカニでないカニ

酒井コレクション

カニ博士として知られる酒井 恒博士(元横浜国立大学教授)が、分類学的研究のために収集し、後に当館に寄贈されたコレクションです。

標本のほとんどは日本近海で採集されたものですが、外国産の標本も含まれています。また、ヤドカリのなかまであるタラバガニ類もコレクションには多く含まれています。

当館に収蔵されている酒井コレクションは、標本のほかに、標本を精密に描いた原色細密画、文献類から構成されています。

海からの"おくりもの"

鹿間コレクション

鹿間時夫博士(元横浜国立大学教授)が、分類学的研究のために長年にわたって収集した貝類標本からなっています。多くは国内のコレクターや標本商を通じて入手したものですが、中には海外のコレクターを通じて入手したものも含まれています。このコレクションの中には、鹿間博士が新種を報告する際に、その基準となる標本として指定した「タイプ標本」が含まれています。

野村コレクション

野村洋太郎氏より寄贈されたものです。野村氏は神奈川県横須賀市の小学校に勤務するかたわら、三浦半島を中心に貝類を収集しました。これらの標本は調査研究を目的として、1947年から10年間にわたって収集されたものです。野村コレクションをみると、当時の三浦半島沿岸の貝の種類や個体数が、現在と比べていかに豊富であったかを知ることができます。

地球の宝物-鉱物-

萩原コレクション

鉱物愛好家であった萩原庸介氏の鉱物コレクションです。おもに1960年代に収集されたもので、日本産を中心に約800点におよびます。自然金や自然銅、石英(水晶)、バラ輝石や菱マンガン鉱、緑柱石、トパズ、方解石、たんばんなどの美しい結晶や、鉱物をきれいに磨き上げた宝飾石を多く含むのが特徴です。日本の鉱山があいついで閉山してしまった現在、もう収集することが困難なものも多く含まれている貴重なコレクションです。

過去からのメッセージ ー化石ー

櫻井化石コレクション

櫻井欽一博士が収集された国内外の化石コレクションです。鳥料理店のご主人であった櫻井博士の化石コレクションはおよそ2,500点にもおよんでいます。日本で初めてカラー刷りとして化石が紹介された『原色化石図鑑』にも多くの櫻井化石コレクションの標本が掲載されています。

尾崎コレクション

尾崎公彦氏(元横浜国立大学教官)が、新生代新第三紀の植物相(フロラ)を研究するために収集した貴重な植物化石です。ここでは、愛知県瀬戸フロラ、長野県差切フロラと埼玉県楊井フロラ、長野県茶臼山フロラ、長野県佐久市の兜岩フロラの化石を展示しました。これらのフロラは、針葉樹をともなった落葉広葉樹、常緑広葉樹の混合林で、フウ属の植物やアメリカアサガラなど新第三紀を特徴づける植物を含んでいます。

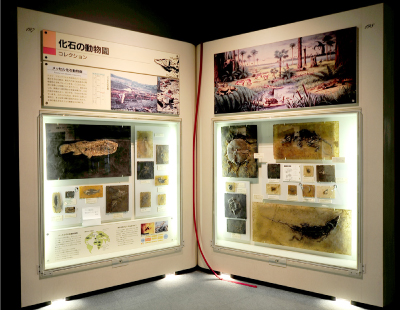

化石の動物園

メッセル化石動物群

ドイツ、フランクフルト市郊外のメッセルからは、新生代古第三紀始新世の化石群が産出します。ここの化石は、湖に堆積した地層に含まれていて、植物をはじめ、魚類から哺乳類まで多種多様です。しかも、化石の保存状態がよく、皮ふや毛、羽毛まで残されています。これらの化石は、新生代に出現した動物で、多くは現生種の直接の祖先にあたり、生物の進化を知るうえで重要な化石群です。

自然界のバラエティー

シベリアからの使者

日本の水鳥

ガンやカモの仲間は、日本の水鳥を代表するグループで、大部分がシベリアなどで繁殖する北方系の鳥です。そのため、日本で子育てをする種類と数は少なく、冬鳥として、晩秋に北の国から日本に渡ってきます。そして、湖沼や河川、海岸などで冬を越し、翌年の春には、再び北の繁殖地へと渡っていきます。

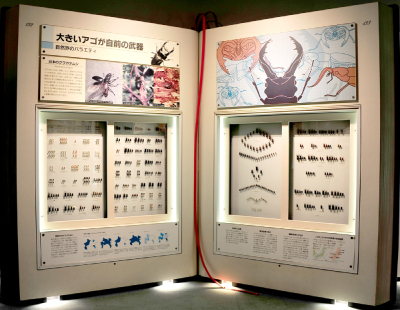

大きいアゴが自前の武器

日本のクワガタムシ

クワガタムシは、熱帯とくに東南アジアに栄えている甲虫で、世界に約1,500種、日本には、研究者によって見解は異なりますが、45種前後が分布しています。日本では、沖縄など南西日本に多くの種が見られますが、ブナ林などの山地に限って生息する種類もあります。また、島など隔離された地域によって、大アゴの形やからだの表面のつくりが異なる場合も多く、亜種として扱われているものがあります。

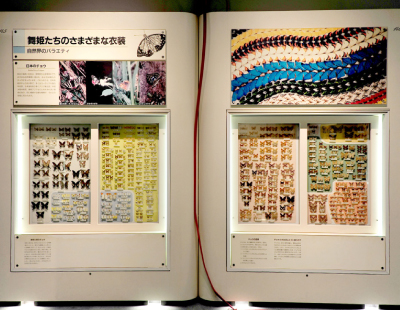

舞姫たちのさまざまな衣装

日本のチョウ

南北に細長い日本列島は、亜寒帯から亜熱帯までさまざまな自然環境に恵まれ、300種を超えるチョウが記録されています。これらのうち、日本固有のチョウは少数で、多くはユーラシア大陸の中北部、日本海を取り巻くアジア東北部、中国中南部、東南アジアなどとそれぞれ深い関係があり、同じ種や近縁な種が、それらの地域に見られます。

10本脚をもつ大物たち

日本のエビとカニ

動物界のなかで最大の種数を誇る節足動物には、クモ類、ムカデ類、甲殻類、昆虫類などが含まれます。陸上で最も繁栄しているグループの一つは昆虫ですが、水中で最も繁栄しているグループの一つは甲殻類でしょう。甲殻類の中でも、エビのなかまはハサミを含めて10本の歩くための脚を持っているため、十脚類としてまとめられています。広い意味でのエビの中には、いわゆるエビとカニとヤドカリが含まれています。日本沿岸と近海をあわせた海域には、エビが約700種、カニが約1,100種、ヤドカリが約400種分布していると考えられています。

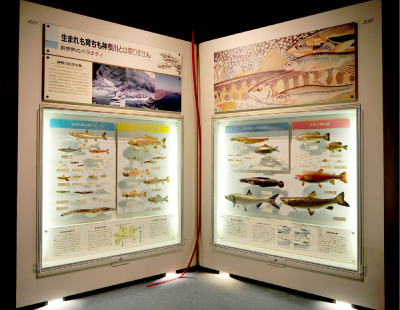

生まれも育ちも神奈川とは限りません

神奈川の淡水魚

淡水魚とは、川や湖、池などにすんでいる魚のことで、淡水域に見られるものだけでなく、海水と淡水とがまじりあう汽水域に現れるものもふくんでいます。神奈川県の淡水魚は、1960年代以降の急速な都市化、水質汚濁、圃場整備などにより、生息環境の多くが失われました。また、オオクチバスやブルーギルのような国外外来種によって被害を受けたり、国内外来種の放流や遺棄によって遺伝子のかく乱を受けたりした結果、多くの在来魚が絶滅危惧種となり、存続を脅かされています。

水辺と草むらの生き物たち

神奈川の両生・爬虫類

神奈川県はもとより、日本の都市近郊では、住宅地や工場地が広がり、農地や草はらは少なくなり、池や沼は埋め立てられてしまいました。さらに、川へは生活排水が流れ込み、岸辺はコンクリートで護岸されるなど、水辺の環境も大きく変化しています。外来生物による捕食や生息環境への影響も深刻化しています。そのため、両生類や爬虫類は生活場所をせばめられ、個体数も少なくなっています。展示では、県内に見られる両生類と爬虫類(ウミガメ類を除く)を紹介しています。

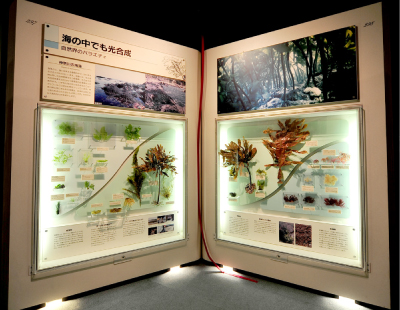

海の中でも光合成

神奈川の海藻

海藻とは、海に生育する藻類の中で、目に見える大きさのものをいいます。海藻には、陸上の緑色植物と同じ光合成色素を持つ緑藻類、その他の光合成色素をあわせ持つ褐藻類や紅藻類などがあります。生物学的には、これらは異なる起源を持つ生物ですが、いずれも海の中で光合成をおこない、デンプンなどの炭水化物をつくっています。神奈川県の海藻は、東京湾と相模湾で計450種以上が確認されていますが、日本の沿岸に広く見られるものがほとんどです。それらの中から代表的なものを展示しています。

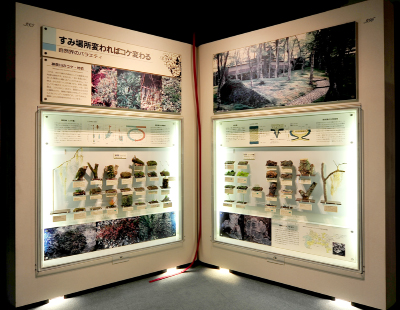

すみ場所変わればコケ変わる

神奈川のコケ・地衣

コケ(苔)とは、緑色植物のうち、水分や養分の通路としての維管束が未発達なものを指し蘚類、苔類、ツノゴケ類に分けられます。乾燥に弱いため、湿った環境に生育するものがほとんどです。しかし、乾燥に適応した種もあり、ギンゴケ、ホソウリゴケ、ヒョウタンゴケなどは、日の当たるコンクリートの表面や土の表面などに生育します。

一方、地衣類は、見かけはコケに似ているものの、光合成をすることができる藻類を、菌類が体内に取り込んで共生している生物です。そのため、種類によっては、養分のほとんどない石やコンクリートの上などでも生育することができます。しかし、環境の変化に弱いものも多く、大気汚染の状況などを調べる際に利用されることがあります。

キノコは"木の子"

神奈川のきのこ

きのこはカビと同じく菌類に分類される生物です。国内で名前の付けられているきのこはおよそ6,000種ほどですが、実際にはその数倍の種が分布していると考えられています。神奈川県には、亜熱帯性のきのこから山地帯のブナ林のきのこまで、多種多様な種が見られますが、実際にどれだけのきのこ類が県内に分布しているか、その全貌は未知数です。きのこをつくる菌類の多くは植物や動物などの遺体を分解して生きており、生態系における分解者(還元者)として重要な役割を果たしています。中には、冬虫夏草(カメムシタケなど)のように、生きている生物に寄生するきのこや、マツタケやホンシメジのように、生きている植物の根と地中でつながり、養分のやり取りをして共生しているきのこも存在します。ここでは、県内に見られる代表的なきのこを展示しています。

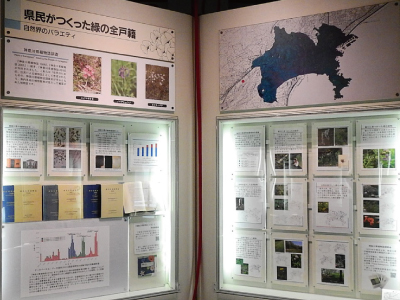

県民がつくった緑の全戸籍

神奈川県植物誌

神奈川県は、もっともその植物相が調べられている都道府県のひとつであると言われます。特に、『神奈川県植物誌1988』、『神奈川県植物誌2001』、『神奈川県植物誌2018』は、市区町村を基本にして111個の調査区を設け、そこに生育するシダ植物と種子植物を、市民の手で調べた成果をまとめたものです。全植物の分布図を掲載したこと、証拠標本を集め博物館に保存したこと、専門家だけでなく植物に興味を持つ県民が参加したことなどが大きな特徴です。

四季のいろどり

神奈川の植物

春、雑木林の林床は明るく、ぽかぽかと暖かい日ざしを浴びて、さまざまな花が咲き乱れます。梅雨があけ、夏の青空が広がるころ、海岸や高原にはあざやかな夏の花が咲きます。秋、木々の葉はしだいに色づき、柔らかい日ざしを浴びて咲く草花は、1 年の最後のにぎわいを感じさせてくれます。冬には、次の春を待ちわびつつ、冬支度に余念がありません。

渓岸をいろどる植物

相模川渓岸の植物

両側の岸が切り立ち、大きな岩の多い渓流ぞいでは、梅雨や台風で川の水が増えると、そこに生える植物は水没したリ、濁流にさらされたりします。また、土壌が薄いので乾燥しやすく、植物にとっては特殊で過酷な生育環境です。このような場所には、岩のすきまに根を張り、背が低く、じょうぶな茎に、細い葉をつけるなどの共通点をもつ「渓岸植物」とよばれる植物が生育しています。

自然の中の小さな輝き

神奈川の鉱物

世界に産する鉱物は約4,700種ですが、毎年100種ほどの新鉱物が報告されています。日本ではそのうち約1,300種が、神奈川県内では約130種が確認されています。おもな鉱物としては、日本地質学会の県の石に選定された湯河原沸石をはじめとする箱根火山や湯河原周辺の温泉地帯に産する沸石類や、丹沢山地の深成岩の周辺に産するベスブ石や菫青石、三浦半島の蛇紋岩中に産する蛇紋石類などがあります。また、関東ローム層中に産する輝石類もあります。小さくて地味な種類が多いですが、身近な小さな輝きに目を向けてみてください。

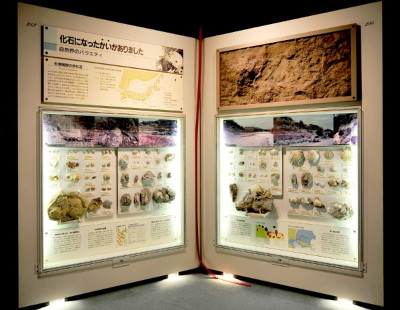

化石になったかいがありました

中津層群の貝化石

約350~200万年前の新生代新第三紀から第四紀のはじめのころにかけて、日本列島が形づくられ、日本沿岸の貝類相が成立しました。丹沢山地の東に分布する中津層群は、この時代に堆積した地層で、保存のよい貝化石がたくさん出てくることで知られています。これらの中には、熱帯の海に起源をもつ暖流系の貝、寒帯の海に起源をもつ寒流系の貝、さらに、本州の沿岸にすんでいる温帯系の貝が入りまじっています。

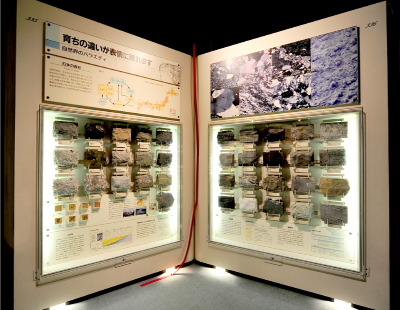

育ちの違いが表情に現れます

日本の岩石

日本列島は、古生代から中生代に大陸の縁で成長し、新生代の新第三紀になって日本海が大きく広がり、現在のような形になりました。地質は日本列島にそって帯のように長く、複雑な分布をしています。さらにこの複雑な地層を土台に、プレートの沈み込みの影響で火山活動がおきています。そのため日本では、堆積岩、火成岩、変成岩など、様々な岩石を見ることができます。

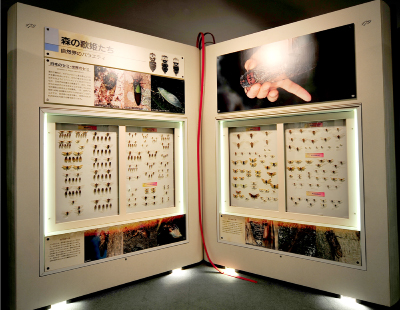

森の歌姫たち

日本のセミ・世界のセミ

当館に収蔵されているさまざまな昆虫のコレクションを紹介しています。これまでに「永井コレクション」(世界のハナムグリ)、世界のセミなどを展示してきました。今後も世界中のさまざまな昆虫のコレクションをとりあげ、その多様な形、色彩の世界を紹介していきます。

色と形の不思議

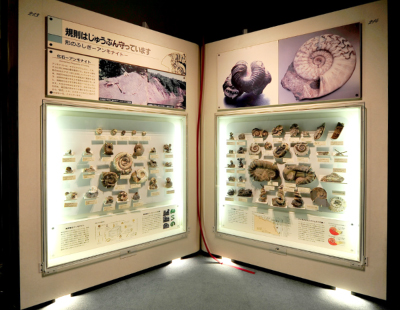

規則はじゅうぶん守っています

化石-アンモナイト

アンモナイトは、サザエやオウムガイ、イカ、タコなどと同じ仲間の軟体動物です。およそ4億年前の古生代デボン紀に出現したアンモナイトは、6,600万年前の中生代白亜紀末に絶滅するまで、世界中の海で栄えた代表的な生物で、地質時代を示す示準化石の一つになっています。大きさや形はさまざまで、縫合線による模様がキクの葉に似ていることから「菊石」とか、カボチャに似ているので、「かぼちゃ石」とよばれています。

大目玉をくらわす虫たち

昆虫の後ろばね

昆虫の色や形には生きるための様々な工夫が見られます。昆虫には、止まっているときに、後ろばねを前ばねで隠しているものがたくさんあります。たとえばカブトムシの仲間は、長い後ろばねを折りたたんで、硬い前ばねの下におさめています。これにより硬い前ばねで体を守るだけでなく、後ろばねによって飛ぶことができます。また、アケビコノハというガは、美しい後ろばねをもっていながら、ふだんはそれを見せびらかすことはありません。しかしながら、敵に襲われた時など、前ばねを持ち上げて敵を脅かすといわれています。

頭を見れば生活がわかります

頭骨

哺乳類の頭骨には、いろいろな形があります。ライオンの頭骨は丸みがあって、がっしりしたつくりになっています。シカの頭骨は細長く、奥行きの深い下あごがあります。目の入るくぼみを眼窩といいますが、その向きが、草食動物と肉食動物とでは異なっています。また、あごや歯の形は、その動物がどんな餌を、どのようにとるかを知る手がかりとなります。頭骨を見れば、その動物の生活を知ることができるのです。

数も形もさまざまな歯

歯のはなし

歯は、動物が食べているものに適応してさまざまな形をしています。そのため歯を調べると、その動物が何を食べ、どのような生活をしているかがわかります。また、歯は主にエナメル質や象牙質などの硬い組織でできているため、化石として残りやすいのです。歯の形やつくり、はたらきなどを調べることは、過去の動物の生活を知る手がかりにもなります。

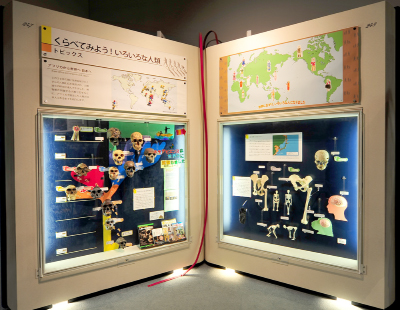

トピックス

くらべてみよう!いろいろな人類

アフリカから世界へ日本へ

2000年前後より、世界各地で多くの人類化石が発見されるようになり、人類進化の研究は、めざましく進んできています。この展示では化石人類の多様性から、さまざまな人類が出現し滅んでいった過程を知ることができます。またアフリカで誕生したホモサピエンスが、日本列島に渡って日本人になるまでについても紹介しています。人類とサルの仲間のちがいは手足の長さの割合や脳の大きさでよくわかります。

箱根火山履歴書更新

新しい箱根火山の形成史

従来、箱根火山は、活動のはじめに富士山のような巨大な成層火山ができたと考えられてきました。しかし、詳細な野外調査と、最新の科学的手法の導入により、溶岩ができた年代や岩石を構成する元素の量比がわかったことなどから、最近は中~小規模の成層火山の集合体であったと考えられています。この箱根火山の生い立ちに関する最近の研究成果を、グラフィックと岩石標本、立体地質模型をつかって紹介しています。