本文へスキップします。

展示

常設展

神奈川の自然を考える

展示

常設展

神奈川の自然を考える

神奈川の自然を考える

Ⅰ 神奈川の大地のおいたち

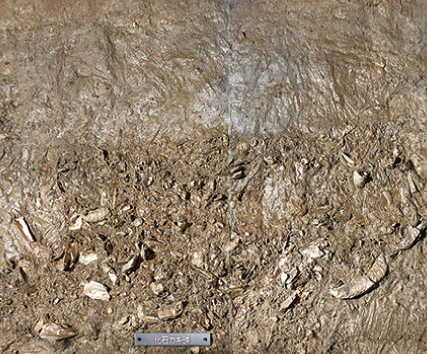

私たちのすんでいる「神奈川の大地」が、どのように形成され、どのように変化してきたか、地層や岩石、化石などの証拠をもとに、「神奈川の大地」のおいたちを探ります。

大地のおいたち Formation of the Japanese Islands

日本列島の基礎をつくっている岩石の多くは、ユーラシア大陸の縁でつくられました。深い海底にたまった軟泥(チャート)や、浅く暖かい海でつくられたサンゴ礁(石灰岩)などが、プレート運動によって大陸のそばまで移動し、大陸から運ばれた土砂といっしょに大陸側につけたされました(付加体)。

やがて大陸の東の端で日本海が開きはじめ、大陸から離れて弓のような形をした日本列島の基礎がつくられました。

丹沢の海の時代 Formation of Tanzawa and Izu

新生代新第三紀の中新世の中ごろ(約1,600万年前)は、地球の気温が上がり海面が上昇した海進の時代でした。この海進を示す地層には、現在の熱帯にすむものに近い貝類や有孔虫類の化石がふくまれています。当時の日本が熱帯のような気候であったと考えられます。

また、海辺にはデスモスチルスやパレオパラドキシアのような動物が栄えていました。丹沢は、まだ南の海の中にあり、海底火山として活動をつづけていました。溶岩や噴出物によって浅い海になったところには、サンゴ礁がつくられていました。

第四紀の環境変遷 Japanese Islands in the Quaternary Age

新生代第四紀(258万年前~現在)は、氷期と間氷期がくり返された氷河時代です。

氷期には、水が氷として陸にたくわえられたため、その分、海面は低くなり、陸地が拡大しました。とくに海面が大きく下がったときは、日本列島とユーラシア大陸が陸つづきとなり、大陸からはゾウやシカがやってきました。

間氷期には海面が高くなり、陸の奥深くまで海が入りこみ、複雑な地形をした入江が多くできました。

活発な火山活動 The Volcanic Activity of Hakone and Fuji

箱根火山は外輪山と中央火口丘からなるカルデラ火山、富士火山は成層火山ですが、新富士火山の下に古富士火山、小御岳火山などが重なっていると考えられています。神奈川県の台地や丘陵は、これらの火山の噴火で飛びちった火山灰層におおわれています。

Ⅱ 相模湾に生きる

相模湾は、温帯にありながら暖流の影響を強く受けています。

また、海底が変化に富んでいるため、多様な海の生き物たちが見られます。

それらの生き物たちを紹介し、そのルーツを探ります。

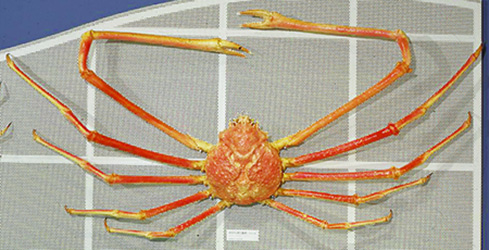

相模湾の生きている化石 Living Fossils in Sagami Bay

太古の昔から姿かたちがほとんど変化していなかったり、生息数や分布域が縮小してしまったりした生き物を、まるで化石時代の生き物が現在まで生き長らえているようだ、という意味で「生きている化石」と呼ぶことがあります。

相模湾に生きる多様な生き物たち Various Organisms in Sagami Bay

相模湾は日本を代表する海の生き物の宝庫です。その理由として、黒潮の影響を強く受けていること、駿河湾に次いで日本で2番目に深い湾であること、北米プレートとフィリピン海プレートの境界域という特殊な場所であること、海岸環境が多種多様であることがあげられます。

相模湾の面積は日本の領海のわずか0.5%にすぎません。しかし、相模湾はたくさんの生き物が生息する、まさに日本の海の箱庭のような場所なのです。

神奈川県の海岸と生物 Organisms on the Shore in Kanagawa Prefecture

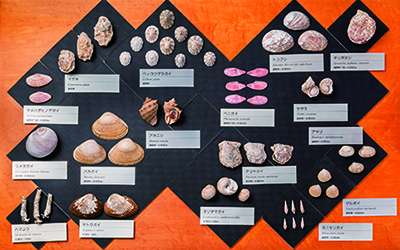

海と陸との境界である海岸には、磯や砂浜、干潟や海岸林といった環境が見られます。そこには鳥類や甲殻類、貝類など、さまざまな生物が生息しています。

時には海の中でくらすウミガメが産卵のために訪れたり、貝殻や生物の死骸が打ちあがることもあります。例えば、さまざまな貝殻が打ちあがる鎌倉市の由比ガ浜は「日本三大貝寄の浜」として知られています。クジラやイルカなどの海棲哺乳類やウミガメ類、海鳥などの死骸が見られることもあります。

海棲哺乳類のストランディングと資料収集・調査研究活動ネットワーク

Ⅲ 神奈川の大地に生きる

日本のほぼ中央にある神奈川県は、温暖な気候に恵まれています。

また、地形が変化に富んでいるため、多様な生き物が見られます。

神奈川の地域を特徴づける生き物を紹介し、そのルーツを探ります。

現在の生物相の成立過程 The Formation Process of Current Biota

現在の日本列島の生物相は、過去数百万年にわたって氷期という寒い期間と、間氷期という温かい期間を繰り返す気候変動の結果として成立しました。氷期には、寒さに弱い生物はより温暖な低地や南方に、間氷期には、暑さに弱い生物はより寒冷な高地や北方に移動しました。

最終氷期の最も寒い時期(約2万年前)には本州に亜寒帯性の針葉樹林が広がっていました。氷期が終わり暖かくなると亜寒帯性の針葉樹林は縮小し低地や南方に分布していた温帯性の落葉広葉樹や常緑広葉樹が分布を回復しました。

氷河時代を生き抜いたブナ帯の動植物 Organisms in the Buna Forest

丹沢や箱根などの山地には、日本の代表的な冷温帯の落葉広葉樹であるブナの林がみられます。

氷期には、神奈川県の平地は亜寒帯性の針葉樹林におおわれていました。その間、ブナ林の生き物たちは、太平洋沿岸の暖かく湿り気の多い環境にかろうじて生き残ったと考えられます。氷期が終わると、ブナ林は、日本海側を中心に、本州中部から東北地方、さらには北海道の南部にかけて急速に回復し、関東地方の太平洋側では、標高1,000m以上の山岳地帯に広がりました。

神奈川県を特徴づける生物 Characteristic Animals and Plants of Kanagawa

ある地域の生物を特徴づける生物としては、固有種があげあられます。対象とする地域を広げると、富士箱根・伊豆などのフォッサマグナ地区の南部に特徴的に分布する生物も、その地域での固有種であり、神奈川県の固有種とともに、神奈川県を特徴づける生物と考えられます。

神奈川県のブナ林は、氷河時代を生き抜いてきた生き物たちの宝庫です。

Ⅳ 人と自然のかかわり

人が狩猟や採集の生活から、農耕や牧畜の生活にうつったとき、自然の破壊が始まりました。

神奈川のさまざまな自然環境とそこに生きる生物たちを知り、自然におよぼす人間の影響を探ります。

|