新井田秀一 (NIIDA, Shuichi)

| 氏名 | 新井田秀一 (NIIDA, Shuichi) |

|---|---|

| 所属 | 古生物・地球環境 主任学芸員 |

| 専門 | 環境科学、画像解析 |

| niida@nh.kanagawa-museum.jp | |

|

地球観測衛星の画像を使って、地表面の様子を解析しています。最近は、デジタル標高モデル(DEM)を用いた地形解析を行っています。researchmap |

|

2025年4月1日 更新

資料収集(あつめる)

- 神奈川を中心に、日本列島を観測した地球観測衛星画像を集めています。

- 地形の変化を調べるために、地形図やDEMを集めています。

リモートセンシングとは

「リモートセンシング(Remote Sensing)」という言葉を知っていますか?

調べたい「もの」に直接触らないで調べる方法のことです。日本語では「遠隔探査」と訳されます。

神奈川県立生命の星・地球博物館では、地球を調べるための方法として「宇宙からのリモートセンシング」を使っています。

宇宙からのリモートセンシング

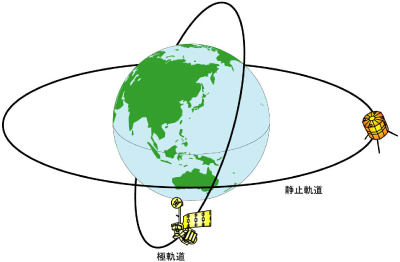

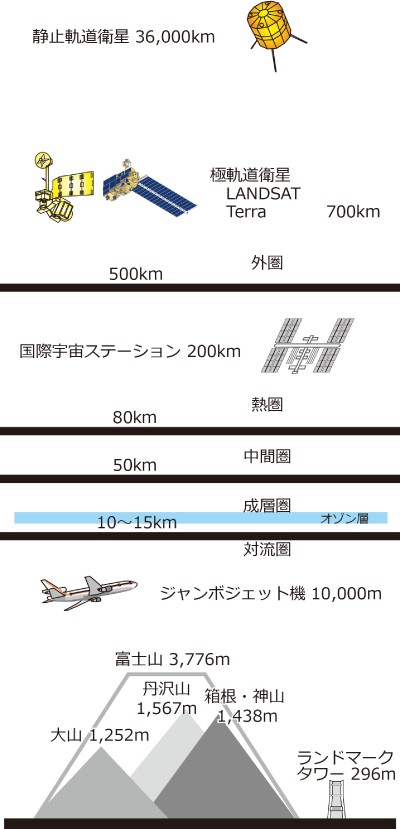

人工衛星軌道のいろいろ

「宇宙から」というのは、地球を調べるためのセンサ(カメラのようなもの)を、地球を周回する衛星軌道にある人工衛星に搭載して観測する方法を指します。有名なものでは天気予報に使われる気象衛星「ひまわり」があります。これは、静止軌道と呼ばれる、地表から見ていつも同じ位置にいるように見える衛星軌道を飛行しています。そのため、地球全体を一度に観測できますが、軌道高度は35,000kmと非常に高くなっています。地球の環境を調べる目的で打ち上げられている人工衛星は「地球観測衛星」といい、地表の様子を細かく観測したいため700km程度の高さをほぼ南北方向に飛んでいます。このような軌道は極軌道と呼びます。当館ではLANDSAT(ランドサット)やTerra(テラ)を用いています。

センサの仕組み

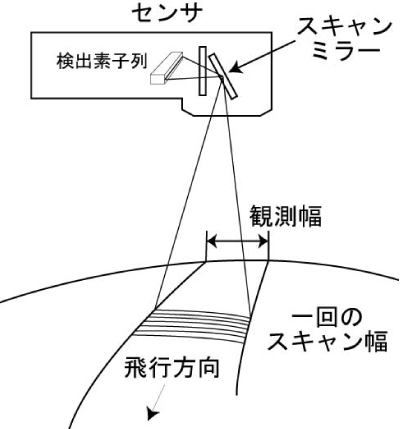

地球を測るスキャナの仕組み

イメージとしては、スキャナーを裏返しにして地球表面をスキャンしているようなものです。デジタルカメラで撮影しているイメージでもよいですが、私たちが普通に使うものとはちょっと異なります。地球の表面を、色の成分ごと(青、緑、赤、赤外など)に細かく分けて、それぞれの強さを測っています。色ごとに白黒写真を撮っていると考えるとわかりやすいでしょう。

解像度(どこまで細かく観測できるか)が非常に高く、デジタルカメラでいえば2,000万画素以上に相当します。

画像データの問合せ先

ランドサット:一般財団法人 リモート・センシング技術センター(RESTEC)

テラ/アスター:一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構

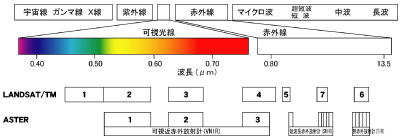

LANDSATのセンサ

当館で使用しているLANDSATは、3号と5号に搭載されていたMSS(マルチスペクトルスキャナ:解像度70m)、5号に搭載のTM(セマティックマッパ)と7号に搭載のTM+(セマティックマッパプラス)です。この2つは30mとなっています。

Terraのセンサ

TerraにはASTER(アスター)というセンサが搭載されており、可視近赤外を測る VNIRの解像度は15mとなっています。

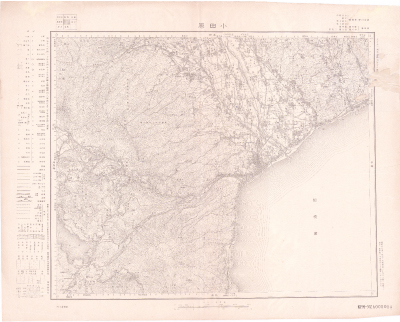

地形図

現行の地形図だけではなく、過去に発行された旧版地形図も集めています。平野部では河川の流路変更、沿岸部では海岸線の埋め立て、山間部ではダムの造成など地形の人工改変があるためです。

DEM(デジタル地形モデル)

DEMの記録媒体

陸上の地形データに関しては、当初フロッピーディスクやCD-DOMで配布されていましたが、現在では国土地理院のホームページからダウンロードすることができます。(基盤地図情報サイト)

調査・研究(しらべる)

- 地球観測衛星画像の画像を解析して、地表面の様子を調べています。

- DEMを解析して、地形を調べています。

「宙瞰図」や「傾斜量図」など、地形をわかりやすく表現する方法を考えています。

画像処理

幾何補正

丸い地球を平らに観測しているので、得られたデータには歪みがあります。観測データを地球の座標系に合わせる作業が、幾何補正です。衛星画像に写っている特徴的な地物(橋梁や特徴的な建物など、宇宙から見て目立つもの)を特定し、緯経度値を与えて、計算によって補正します。

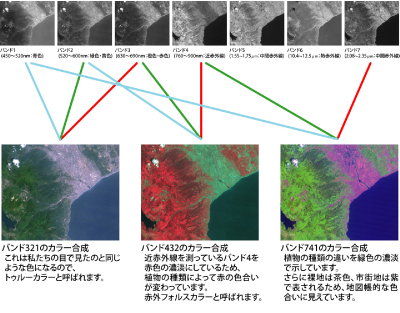

カラー合成

センサが観測したデータは、色の強さ、つまり濃淡(白黒)で表されます。これを人の目で見て分かるようにするためには、光の三原色(赤Red、緑Green、青Blue)を観測データに割り当てます。LANDSAT/TMでは7色測定しているので統計的には210通りの組み合わせが可能ですが、実際に見栄えのするのは3通りぐらいです。

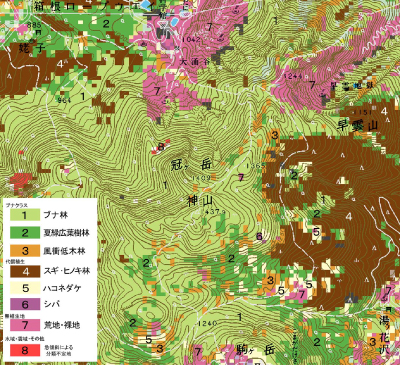

土地被覆分類

衛星画像は、私たちの目で見れば、大まかに地面の上に何があるかを見分けることができます。これは、色や形から判断しているのですが、この作業をコンピュータに行なわせます。 私たちの目では同じような色に見えるものでも、単色での強さを見ると、特徴が異なっています。その差を丹念に調べることで、区別することができます。

- あらかじめ調べてある、典型的な場所の色の強さを覚えこませる。

- 画像データ全体に対して、画素ひとつづつ、このデータと照らし合わせ、似ている画素を探し出す。

これを数多く繰り返せば、より細かい分類をすることができます。

このようにして作られた分類図は、「土地利用図」のように利用目的までは分かりません。地面を何が覆っているかということが分かるので、「土地被覆分類図」と呼ばれます。

- 研究報告 第27号:リモートセンシングによる土地被覆分類―ランドサット /TM による神奈川県の場合―(5MB)

- 研究報告 第28号:リモートセンシングによる土地被覆分類―2万5千分の1箱根における検証―(9MB)

-

日本地図学会誌「地図」38巻1号:地球観測衛星ランドサット/TMを用いた土地被覆図 2万5千分の1箱根

本文:https://doi.org/10.11212/jjca1963.38.21

添付地図「土地被覆図 箱根」:https://doi.org/10.11212/jjca1963.38.AP1

地形表現

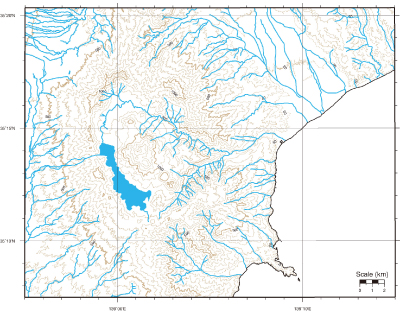

地図としての地形の表現法

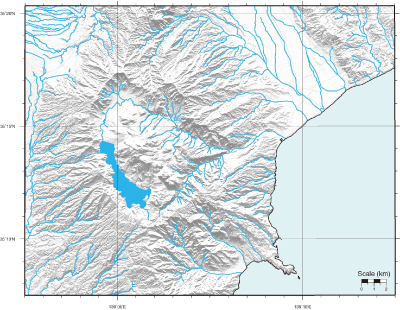

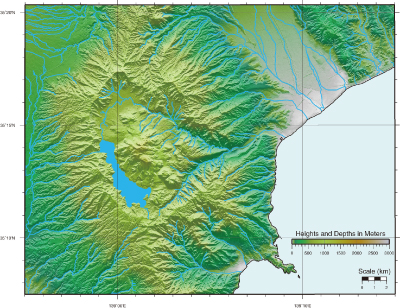

地形を紙に記録した「地形図」では、一般的には等高線によって地形の高低を表します。DEMを使うと山の形を示すとき、光源を右上方向に置き、それによって生じる影によって凸凹を表現する方法もあります(陰影起伏図)。さらに標高を高さ別に塗り分けた高度別段彩図とすると、地形が読み取りやすくなります。

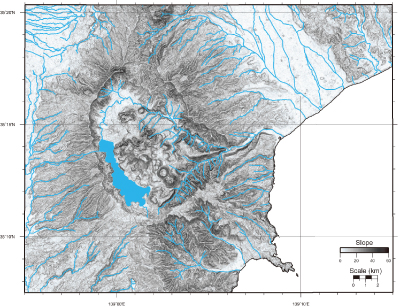

このような陰影による地形表現は、方向依存性(地図を見る方向によって、立体感が変わる)がありますが、地表面の傾き具合を濃淡で表した傾斜量図にすると方向依存性がなくなるだけでなく、細かい地形の変化がはっきりと読み取れるようになります。

「傾斜量図 ~白黒で地形を表現する工夫~」(2MB)(自然科学のとびら Vol.17, No.1(通巻64号))をご覧ください。

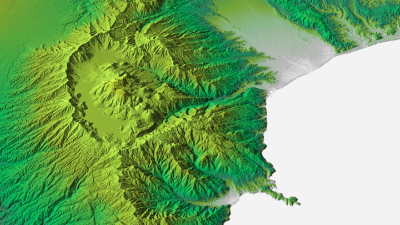

斜め上から見下ろす

簡単に立体感を得る方法として、上空から斜めに見下ろす「鳥瞰図」という技法があります。コンピュータ・グラフィックスとして作成する鳥瞰図では、地面の高さのデータとして、デジタル標高モデル(DEM)を用いることで、正確な地形を再現できます。

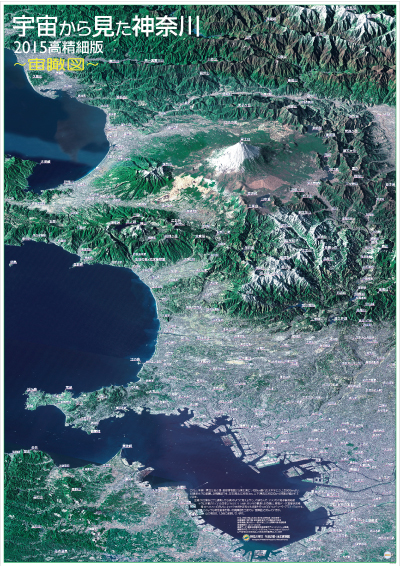

宙瞰図(地球観測衛星画像利用鳥瞰図)

鳥瞰図では、その名のように鳥が見下ろしているような高いところからの視点で描きます。

この視点の高さを、人工衛星のような大気圏の外に置いたものが神奈川県立生命の星・地球博物館オリジナル「宙瞰図」です。私たちが実際に体験できる視点の高さは、横浜ランドマークタワー展望台で273m、富士山頂で3,776m、ジャンボジェットでも 10,000mですから、この展望がいかに高いかお判りいただけると思います。このため、非常に広範囲を描くことができます。

地表の様子は、絵画のように描いたものや、標高によって色を塗り分けたりするものが一般的です。ここで更なる工夫として、実際の地表面の様子を示すために、地球観測衛星の画像を使いました。実際に地球を観測したデータですから、地表の様子がリアルに表現することができました。

ちなみに「宙瞰図」というのは、鳥が見ている高さが「鳥瞰図」なら、大気圏外、つまり宇宙から見ているのだからと考え出した造語です。

宙瞰図ポスターと宙瞰図クリアファイルが当館1階ミュージアムショップにて好評発売中!(ミュージアムショップの通販販売もご利用頂けます。)

宇宙から見た神奈川

2001年度特別展「地球を見る~宇宙から見た神奈川~」にて、告知ポスターのために作成した画像です。博物館から1,400km離れた太平洋上の上空900kmから48度見下ろしたものです。地球観測衛星画像は、当初LANDSAT/TMを用いましたが、Terra/ASTER VINRに変更しました。DEMも50mメッシュから10mメッシュに変更しました。これにより、より精細な表現ができるようになりました。

宇宙から見た神奈川

宇宙から見た神奈川 宇宙から見た神奈川高精細版

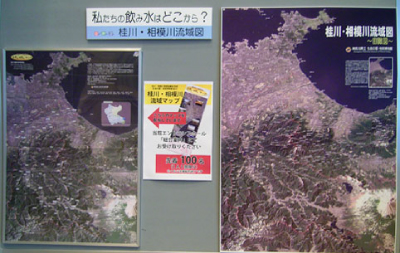

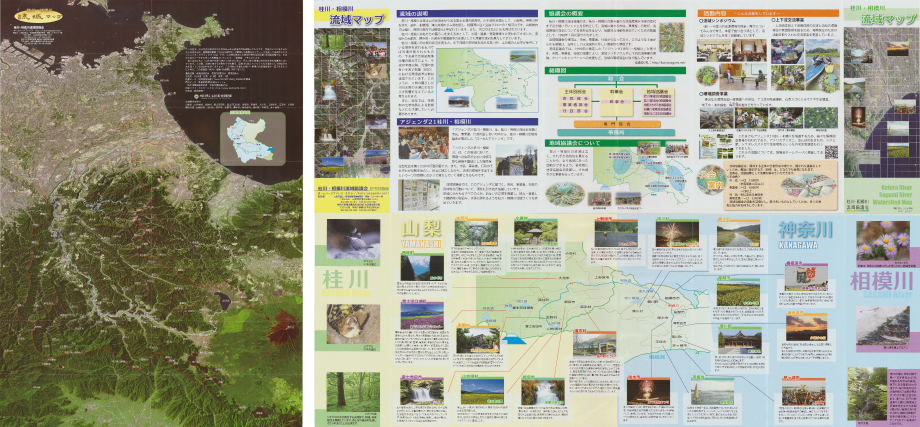

宇宙から見た神奈川高精細版桂川・相模川流域マップ

「桂川・相模川流域マップ」とは、桂川・相模川の恵み豊かな流域環境を将来の世代まで引き継いでいくことを目的として活動している「桂川・相模川流域協議会」の依頼によって作成したものです。桂川・相模川全流域を上流から下流にかけて俯瞰しています。2008年に10周年記念事業として作成して以来、改良を重ねています。

このマップは、表面が流域図、裏面に流域の市町村の川にまつわるスポットの紹介や協議会の案内が掲載されています。A1サイズ、ジャバラ折りとなっています。2008年には、当館エントランスホールにて展示・配布(先着100枚)を行いました。2024年は、ミニ企画展示「相模川流域図」にて改良版を紹介し、配布(先着50枚)を行いました。

桂川・相模川流域マップに関する問合せ先:桂川・相模川流域協議会

2008年の展示の様子

2008年の展示の様子 2024年の展示の様子

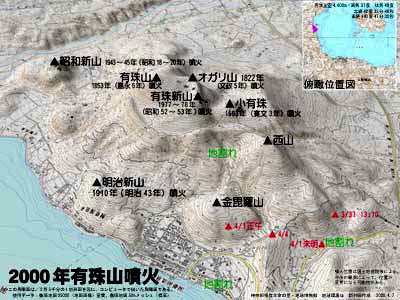

2024年の展示の様子有珠山の鳥瞰図

洞爺湖畔の虻田町月浦上空4,600メートルから有珠山方向を見た鳥瞰図。

噴火位置は国土地理院および新聞などで発表されているものを参考にしている。

- データ

数値地図25000(地図画像)室蘭に含まれる「虻田」と「壮瞥」

数値地図50mメッシュ(標高)日本I - ソフト

杉本智彦氏作成の「Kasimir3D」

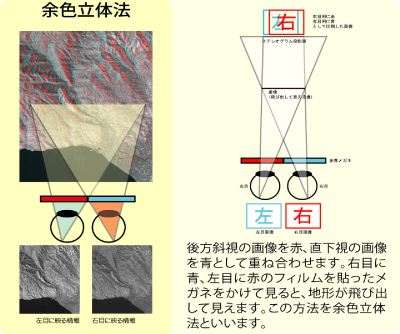

余色立体

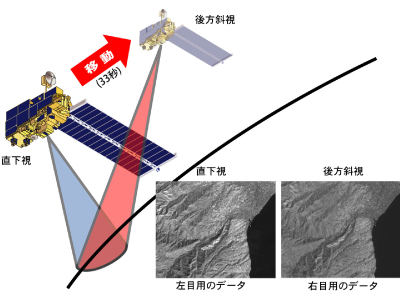

立体的に地形を見る方法としては、「ステレオ写真」というものがあります。これは、右目用と左目用に間隔をあけて撮影した2枚の写真を使って立体視するものです。この方法は、多少の訓練が必要です。

そこで、右目用・左目用の画像にそれぞれ色相環で反対側の色(例えば、赤と青)を与えて重ね合わせる「余色立体(anaglyph:アナグリフ)」という方法を用いました。この方法で作られた図は、赤青のフィルターのついた色メガネを使うことで地形が立体的に見えてきます。

地球観測衛星によるTerra/ASTER VNIRは、衛星軌道を移動しながら同じ場所を2回観測します。直下に見た画像(直下視)と、約250km移動してから見た画像(後方斜視)です。 後方斜視に赤色、直下視に青色にして1枚の画像にします。これを赤青の色メガネで見れば、地形が飛び出して見えてきます。

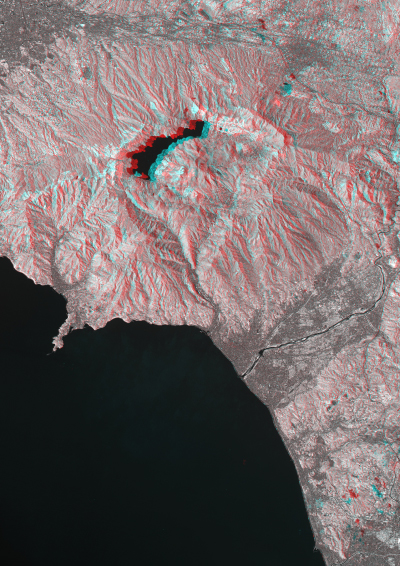

箱根火山の余色立体図

Terra/ASTER VNIRの2006年10月8日に観測したデータから作成したもの。衛星の観測軌道が南北方向になので、立体視をするために、図の上方向を西にしています。特徴的なカルデラ地形、カルデラ内にある神山などの中央火口丘の高まり、水を湛えた芦ノ湖とそこから流れ出る早川や須雲川が浸食した渓谷が読み取れます。

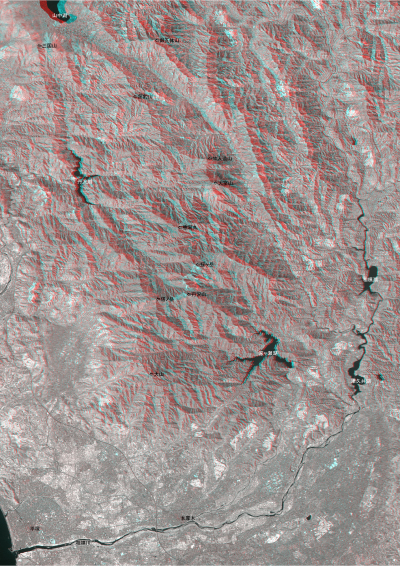

丹沢山地の余色立体図

Terra/ASTER VNIRが、2002年3月10日に観測したデータから作成したもの。中央部に塔ノ岳、丹沢山、蛭ヶ岳などといった高まりがあり、画面下部に広がる比較的平坦な相模平野・相模台地から相模川が山の中に入り込んでいる様子がわかります。

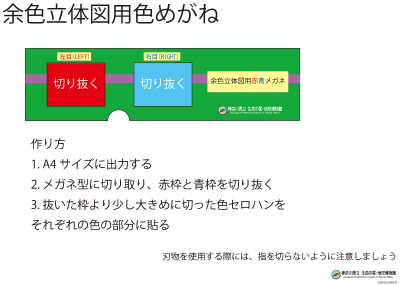

赤青の色めがねの作り方

フィルターの素材としては、複数色をセットとして販売されている色セロファンから、赤と青を使用するのが簡単です。

手書き鳥瞰図とCG鳥瞰図を比べる

江戸末期から明治初期にかけて描かれた「横浜浮世絵」と呼ばれるものの中に、地図のように見える鳥瞰図があります。五雲亭貞秀・作の「横浜弌覧之真景」(所蔵:神奈川県立歴史博物館)などについて、どこから展望したら同じようにみることができるか、宙瞰図を作成する方法を用いた視点の推定を行っています。

他にも、ペリー艦隊が日本に遠征してきたときの記録『ペリー艦隊日本遠征記』に綴じこまれている石版画「BAY OF WODAWARA」の描画位置を推定しています。「どこから見たのか? BAY OF WODAWARA」自然科学のとびらVol.22, No.1(通巻82号)(3MB)

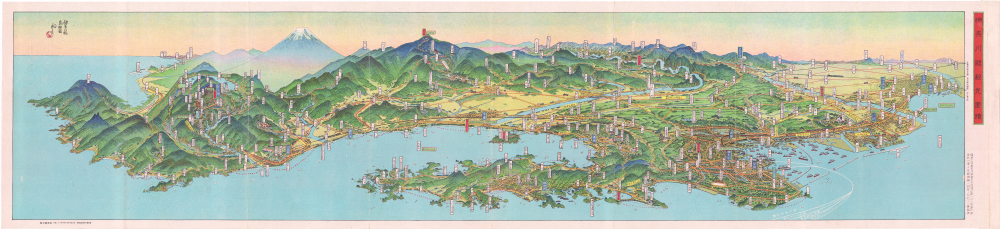

また、吉田初三郎・作「神奈川県観光図絵」など、大正から昭和初期に描かれた観光を目的とした鳥瞰図については、視点の推定だけではなく、描かれている交通網や地形表現なども研究しています。

- 「神奈川県鳥瞰図に描かれた小田原・箱根地域 ―酒匂川流域にある謎の「名物」―」自然科学のとびら Vol.29 No.2(通巻111号)(3MB)

-

新井田 秀一・武田 周一郎, 2024. 吉田初三郎・作「神奈川県鳥瞰図」の構図をCGで再現する.地図, 62(Supplement):39-40.

神奈川県観光図絵(KPM-NZC000002A_神奈川県観光図絵/絵図面のみ)

CGによる再現(神奈川県鳥瞰図2017)

当館広報誌「自然科学のとびら」でのリモートセンシング紹介例

- Vol.4, No.2(通巻13号):地球観測衛星ランドサットと地図のデジタルデータ(830KB)

- Vol.7, No.2(通巻25号):20万分の1ランドサット地図(707KB)

- Vol.7, No.4(通巻27号):特別展「地球を見る」のポスター(759KB)

- Vol.9, No.2(通巻33号):宙瞰図 鳥を越えた視点(845KB)

- Vol.12, No.1(通巻44号):宇宙から見た三浦半島(8MB)

- Vol.12, No.4(通巻47号):色と形から見る『にっぽん』"パノラマにっぽん"を楽しむために(4MB)

展示(みせる)

地球観測衛星画像やDEMを使った画像解析などの研究成果を展示しました。

- 2001年度【特別展】地球を見る~宇宙から見た神奈川~

- 2003年度【特別展】丹沢の自然 ―その生い立ちと生きもの―

- 2004年度【企画展】+2℃の世界 ~縄文時代に見る地球温暖化~

- 2006年度【企画展】パノラマにっぽん ~地球観測衛星の魅力~

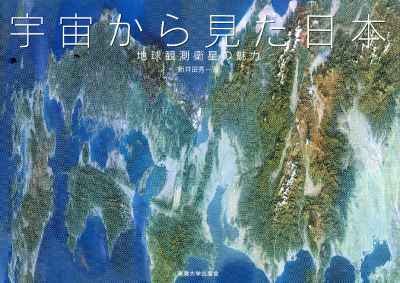

関連図書『宇宙から見た日本』地球観測衛星の魅力 正誤表(47KB)(第1版第1刷・第2刷)

- 2011年度【企画展】箱根ジオパークをめざして ―箱根・小田原・湯河原・真鶴の再発見!―

- 2022年度【特別展】みどころ沢山!かながわの大地

- 2024年度【特別展】生命の星・地球博物館の30年 ―120万点から厳選した資料で振り返る―

2025年度に開催予定の特別展の予告を展示

以下の展覧会では、展示に協力し、地球観測衛星画像や地図を提供しています。

- 2000年度【特別展】ふしぎ大陸 南極展

- 2002年度【特別展】人と大地と ―Wonderful Earth―

- 2003年度【特別展】丹沢の自然 ―その生い立ちと生きもの―

図録付録の「宙瞰図 宇宙から見た丹沢」作成

- 2007年度【企画展】日本最後の秘境 南硫黄島 火山列島の地図などを作成

- 2008年度【特別展】箱根火山 いま証される噴火の歴史

- 2008年度【企画展】46億年 地球のしごと ~地質写真家が見た世界の地形~

- 2010年度【特別展】日本列島20億年 その生い立ちを探る

- 2012年度【特別展】大空の覇者トンボ 大トンボ展 床張り地図作成

- 2017年度【特別展】地球を「はぎ取る」 ~地層が伝える大地の記憶~

- 2019年度【特別展】アオバトのふしぎ ~森のハト、海へ行く~

床張り地図作成

- 2022年度【企画展】ゴンドワナ ー岩石が語る大陸の衝突と分裂ー

このほか、他の博物館での展示に協力しています。

- 相模原市立博物館

- 横須賀市立自然・人文博物館

- 観音崎自然博物館 など

教育・普及(つたえる)

- 講座「あなたのパソコンで地形を見る(一般対象)」、「あなたのパソコンで地形を見る(教員向け)」

- 講座「地図を楽しもう!」(友の会との共催)

- 普及本「宇宙から見た日本 ~地球観測衛星の魅力~」東海大学出版会

等高線による地形表現(513KB)

等高線による地形表現(513KB) 陰影による地形表現(陰影起伏図)(639KB)

陰影による地形表現(陰影起伏図)(639KB) 傾斜量図(656KB)

傾斜量図(656KB) 高度別段彩図(792KB)

高度別段彩図(792KB) DEMによる鳥瞰図(レリーフ表現)(215KB)

DEMによる鳥瞰図(レリーフ表現)(215KB)

地表面を見る高さの概念図(136KB)

地表面を見る高さの概念図(136KB) 地球観測衛星画像を用いた鳥瞰図(465KB)

地球観測衛星画像を用いた鳥瞰図(465KB)

衛星軌道からの立体視の仕組み(179KB)

衛星軌道からの立体視の仕組み(179KB)