早春の地形地質観察会 真鶴半島の地形、地質、石材

真鶴半島の三ツ石海岸から番場浦海岸、お林、貴船神社、真鶴港に至るコースで、真鶴半島の生い立ちを考えながら、地質や地形、石材を観察しました。真鶴半島を中心とした箱根火山の生い立ち、真鶴半島を構成する溶岩の解説と安山岩の観察、地形が変わるまで石を採石した海岸の様子、見晴らしの良い公園から見られる地形の解説、真鶴を代表する2大石材の本小松石と新小松石の観察、真鶴半島の古地図と現在の地図との比較など、様々な内容をおり交ぜた観察会でした。

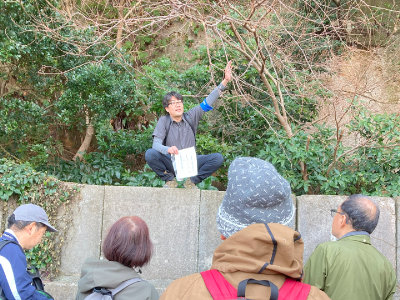

1. ケープ真鶴の横で、当日の概要と箱根火山の生い立ちについて解説をしました。真鶴が箱根火山の一部であることを知らない参加者も多かったようです。3月初旬にしてはとても暖かく、汗をかきながらのスタートです。

2. 三ツ石海岸に降りて、足元に転がる溶岩の観察を行いました。この石は真鶴溶岩グループ(15万年前)の安山岩で、赤いものが多いのが特徴です。ルーペで観察すると、黒色の輝石と白色の斜長石がきれいです。

3. 足元の潮だまりの観察です。潮だまりの形に注目すると、直線的なことがわかります。これは江戸時代の採石によって崖が切り取られた名残です。よく探すと、石を採石する時に空けられた矢穴が見つかります。

4. 番場浦海岸の採石の跡です。溶岩の種類は真鶴溶岩グループで、ここまでに見てきた溶岩と同じですが、石の切り方が今までと異なり、溝切技法という方法で採石がなされています。

5. お林の中央にはナゾの巨大な穴があります。この穴は採石場の跡なのか?噴火口なのか?参加者と考えました。

6. お林展望公園から、湯河原から伊豆半島、伊豆諸島にかけての地形を観察しました。当日は時間が経つほど視界が悪くなってきたため、伊豆大島は見ることができませんでした。何とか見えた初島の地形は観察できました。

7. オプションで、真鶴の絵図(鳥瞰図)を見ながら、昔の真鶴を思い馳せました。また、1888年の真鶴の地図も紹介です。この地図ではなんと、「5」の巨大な穴が採石場として描かれていました。

8. TAu-12、通称「真鶴軽石」の解説です。真鶴軽石は箱根火山の噴火史の中では、カルデラ形成期の最後に相当する噴火によってもたらされたもので、噴出年代は約13万年前と考えられています。

9. 真鶴港の近くにある「しとどの窟」です。現在は少し標高が高い位置にありますが、大正関東地震の前までは海食洞であった写真が残されています。本日の講座はここで終了です。

| 場所 | 真鶴半島(真鶴町) |

|---|---|

| 講師 | 山下浩之、西澤文勝、夏目 樹、新井田秀一 |

| 開催した日 | 2025年3月1日 |