動物分野

哺乳類ボランティアの活動

ボランティアの活動は、各自の興味関心を優先し、お願いしています。現在は、哺乳類標本の作製整理、講座の企画運営、野外調査が主な活動となっています。

2015年4月、ボランティアの皆さんと作製・整理してきた骨格標本を使って、電子百科「哺乳類」ができあがりました。県内産の哺乳類を中心にまとめたもので、骨の形を勉強するのに最適です。今後種数も増やして充実させていこうと思っています。 メンバーはそれぞれがマイペースで自分のテーマに沿って活動を展開しています。

| 活動日 |

月2回(連続した土日) (他には各自が担当者と相談して決定) |

|---|---|

| 活動内容 | 標本作製・標本整理・講座の企画運営・野外調査など |

| 担当学芸員 | 鈴木 聡 |

| 問合せ先 | ssuzuki@nh.kanagawa-museum.jp(鈴木) |

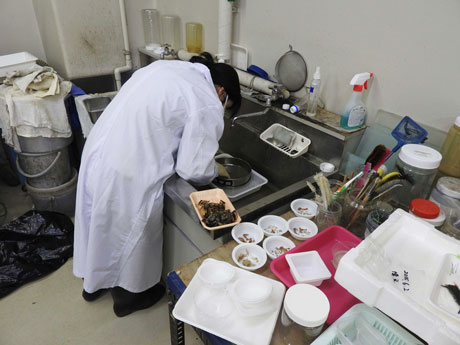

解剖作業

哺乳類の捕獲調査

ニホンザルの骨格を図鑑撮影用に配置

鳥類ボランティアの活動

仮はく製や骨格標本といった鳥類の標本作製および整理をお願いしています。活動は主に金曜日に行っており、ほかに不定期ですが勉強会もあります。また、年に数回の講座や観察会ではスタッフとしてお手伝いをお願いしています。年齢や立場や職業もさまざまですが、「鳥類が好き」なメンバーで和気あいあいと、無理のないペースで活動しています。

| 活動日 | 主に金曜日 |

|---|---|

| 活動内容 | 標本作製・標本整理・講座のお手伝いなど |

| 担当学芸員 | 加藤ゆき |

| 問合せ先 | katoy@nh.kanagawa-museum.jp(加藤) |

仮はく製を作製中

両生・爬虫類ボランティアの活動

ワニ、カメ、カエルなど国内外の両生爬虫類を解剖し、骨格標本を作るのが主な作業です。その他に、年に数回博物館における講座の手伝いや、ミニ展示の作製など様々な場面で活躍していただいています。

両生爬虫類に詳しくなくても、解剖初心者の方でも、自然科学が好きな方であればどなたでも参加していただけます。博物館でしかできない体験をしてみませんか?

| 活動日 |

月1~2回 (ご都合のつく範囲でお願いします) |

|---|---|

| 活動内容 | 骨格標本の作製、標本整理、ミニ展示などの作製 |

| 担当学芸員 | 松本涼子 |

| 問合せ先 | r-matsumoto@nh.kanagawa-museum.jp(松本) |

解剖作業の様子

骨格標本を洗浄している様子

魚類ボランティアの活動

魚類は生の状態では短時間のうちに腐敗が進むため、標本作製はできるだけ新鮮なうちに短時間で行う必要があります。また、標本にすると色があせてしまうため、標本作製の最初の過程で色彩を記録するための撮影を行う必要があります。そのため、標本作製にはたいへんな手間がかかります。一方、各地から採集された様々な種類の魚に直接触れることは、魚類の多様性について理解を深める大きなチャンスでもあります。

魚好きの方はもちろん、これから魚について学ぼうと思っている方のご参加をお待ちしています。小学校高学年(保護者同伴)から受け入れています。

| 活動日 |

4月~12月と3月は月1回の合同作業日(原則として日曜日) 1月と2月は講座(土曜・日曜日2日間/回)の補助と合同作業 (合同作業日以外の活動は適性に合わせて随時行っています) |

|---|---|

| 活動内容 | 魚類の標本作製と整理(標本棚への配架や保存液のメンテナンス、データの入力)、魚類画像のデータベース登録の他、文書資料の整理、展示準備、講座補助、シンポジウムや講演会の運営など |

| 担当学芸員 | 瀬能 宏 |

| 問合せ先 | senou@nh.kanagawa-museum.jp(瀬能) |

※関連リンク

- 瀬能 宏. 2002. 神奈川県立生命の星・地球博物館における大型魚類標本の搬入と保管. 自然科学のとびら, 8(4): 28-29.(1330KB)

- 瀬能 宏. 2004. 魚類写真資料データベース―市民との協働で築かれた研究ツール. 自然科学のとびら, 10(3): 20-21.(1583KB)

- 瀬能 宏. 2005. 魚類の資料整理-ステップ化とコード化によるボランティア参加の実現. 自然科学のとびら, 11(4): 26-27.(1439KB)

昆虫ボランティアの活動

昆虫分野のボランティアは、(1) 講座・観察会・ミューズフェスタなどの準備や当日の運営補助、(2)博物館に昆虫標本が収蔵されるまでに関わる作業、(3) 主に水生昆虫の保全作業、などを主に行っています。ただし、内容は特に指定されておらず、各自の希望するスケジュールや内容を学芸員と相談して活動しています。

子供たちに昆虫採集の面白さを伝えてみたい方、昆虫の標本作製の技術を習得したい、もしくは上達したい方、博物館の昆虫標本を整理しながら、収蔵資料の管理について学びたい方など、参加を歓迎いたします。

※パソコンのE-mailで連絡がつく方のみ受け入れています。

| 活動日 |

特に指定なし(学芸員の出勤日) (各自学芸員と相談の上でできる範囲で活動する) ※講座や観察会などのお手伝いのお願いについては、学芸員から事前に各自のメールアドレスへ連絡します。 |

|---|---|

| 活動内容 |

|

| 担当学芸員 | 苅部治紀・渡辺恭平 |

| 問合せ先 | paruki@nh.kanagawa-museum.jp(苅部) |

講座のようす

標本作製のようす

水生昆虫の保全作業

無脊椎ボランティアの活動

無脊椎動物分野では、貝類と、カニやエビなどの甲殻類を主に扱っています。博物館には、かつて大規模な調査によって採集された膨大な資料や、個人の方から受贈した貴重な資料がたくさん保管されています。しかし残念ながら、中には「未整理の状態でただそこに保管されているだけ」で利用することができない状況にあるものも多く含まれています。

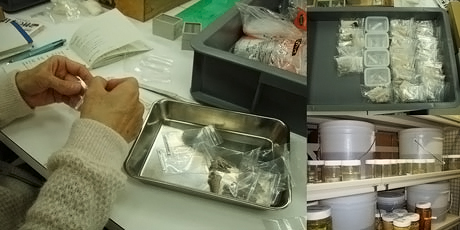

そこでボランティアのみなさまには、ただ集められたままの状態にある標本を、1個体ずつ確認して標本番号を与え、情報をラベルに明記してデータベース化し、配架して誰もが容易に利用できるような状態で収蔵する、という作業(写真)を実施してもらっています。

これによってこれまで何年間、何十年間と休眠状態にあった標本の目を覚まさせ、標本に『自然と利用者の橋渡し・科学と人間の橋渡し』という本来の役割を務めさせることができるのです。ボランティアのみなさまには、一見地味な作業のように見えて、実は非常に尊く価値のある部分を担っていただいているのです。

| 活動日 |

平均すると月1~2回 (土日に来館される方と、平日に来館される方がいます) |

|---|---|

| 活動内容 |

|

| 担当学芸員 | 佐藤武宏 |

| 問合せ先 | sato@nh.kanagawa-museum.jp(佐藤) |

地球上の生物多様性に関する情報を共有するしくみとして2001年に発足した国際機構「地球規模生物多様性情報機構(GBIF)」に提供を行い、その点数は2015年に軟体動物18,000点、甲殻類14,000点に達しました。これらはすべてボランティアの方の貢献に拠るものです。

古い標本(左2点)と液浸標本の整理(右)

乾燥標本の整理(左)と整理された様子(右2点)