資料収集(あつめる)

博物館の活動は、資料収集(あつめる)から始まり、調査・研究(しらべる)を経て、教育・普及(つたえる)につながっていきます。皆さんが博物館と聞いてすぐに思い浮かべる展示や観察会は、最後の教育・普及(つたえること)になりますが、実はそれに至るまでに重要な活動がいくつもあるのです。ここではこれら博物館活動の三本柱の一つ目である資料収集について、簡単に紹介しましょう。

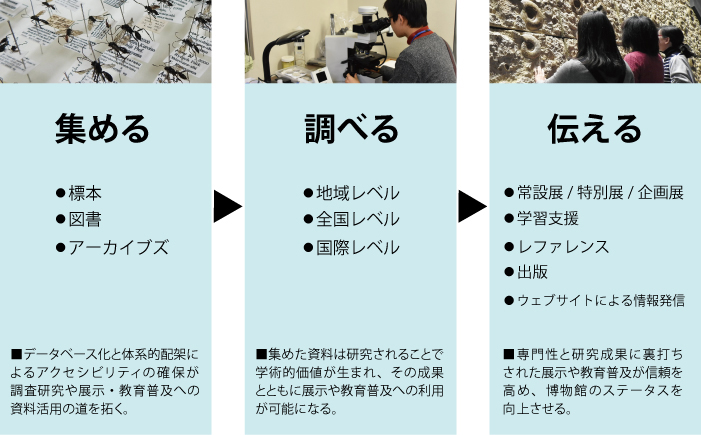

博物館活動の三本柱

1.資料収集(あつめる)

博物館では、常に資料を収集し続けています。その基準となるのが、コレクションポリシーで、当館では改めて明文化し、「生命の星・地球博物館コレクションポリシー(199KB)」として2021年2月26日に策定し、同日公開しました。

博物館が資料を集める方法は、大きく分けて3つです。

学芸員による収集

一つ目は学芸員が自ら調査を実施し、その過程で資料を集める方法で、県内各地を中心に、様々なフィールドに出かけて集めています。

旧神奈川県立博物館時代から、歴代の学芸員が収集してきた資料は、博物館のコレクションの質と量を充実したものにしてきています。

当館の学芸員がどのような資料を集めているかについては、スタッフ紹介のページをご覧ください。

花に来る昆虫を採集しているところ。身近な昆虫を調べることも大切。

湿地の生き物を探しているところ。絶滅危惧種のデータを集める。

海外の調査で捕まえたチョウ。標本は展示などに活用される。

寄贈による収集

二つ目は寄贈による収集で、実は博物館の収蔵資料点数で最も多いものが、寄贈によるものです。寄贈される資料の収集地域・年代は多様で、寄贈される方の情熱が刻まれていることからも、得難い資料が多く含まれています。

当館は従来積み上げてきた学術活動や資料の保管についての実績もあり、県内はもとより、全国の自然史研究者や愛好家から資料の寄贈を受けています。

標本が収蔵されている収蔵棚。

ハチ類のコレクション。学芸員が自ら収集したものに加え、様々な研究者や愛好家から寄贈された標本も含む。

バッタ類の標本。講座に参加した子供たちが作った標本も、立派な学術資料です。標本は安全に保存できるドイツ型標本箱に入れて保管する。

購入による収集

三つ目は購入による収集で、入手の困難な海外の資料や、主に展示や教育に用いる実物を精密に再現したレプリカなどを、毎年少しずつ収集しています。

購入により収集したヘラクレスオオカブトムシの標本。

標本の入手が難しい外国産の昆虫を集める際に、購入は有力な方法です。

集めた資料は博物館のバックヤードにある収蔵庫で、資料番号を付すとともに、適切な環境で保管し、いつでも利用できるように管理されます。また、害虫やカビの被害を防ぐために、年に一度の収蔵庫内の燻蒸をはじめ様々な対策をしています。