【特別展】箱根火山 いま証される噴火の歴史(実験・展示・模型作成)

「火山噴火実験」進行中!!

特別展示関連ワークショップ ~マグマをあやつるのはキミだ!

火山噴火実験 予定表

特別展の期間中、関連ワークショップとしてミニチュアの火山体を作る「火山噴火実験」を行います。ワークショップの開催日に10時30分と13時30分から実験を行います(整理券を会場で配布します)。

体験できる火山噴火実験は、「みんなで作ろう箱根火山」と「火山噴火を体験しよう」の2つです。

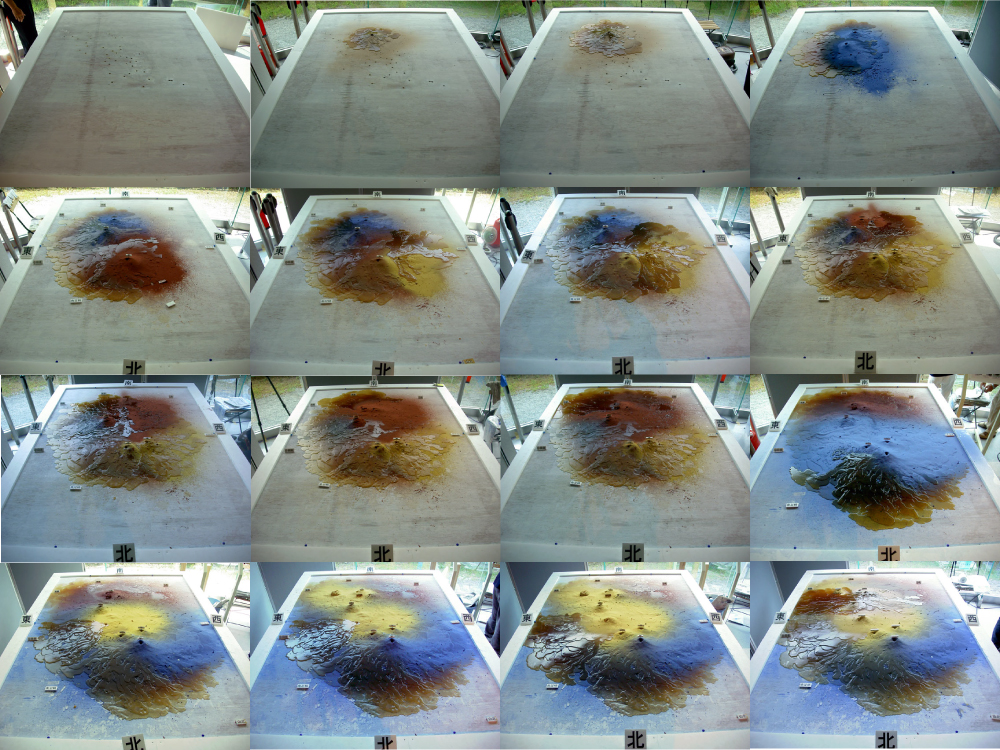

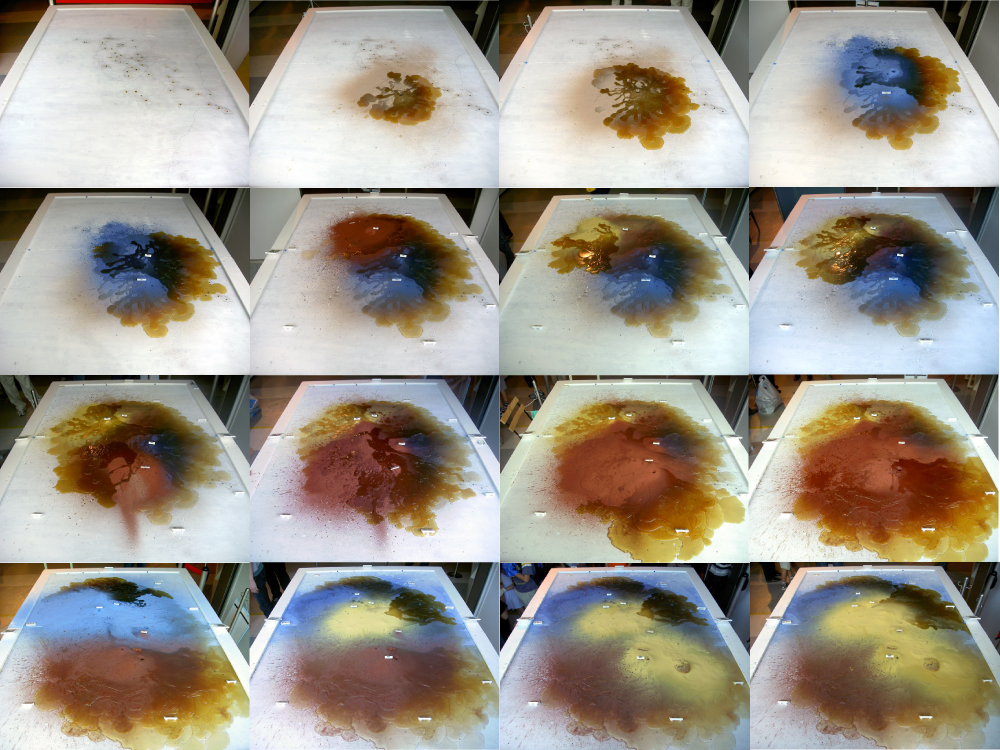

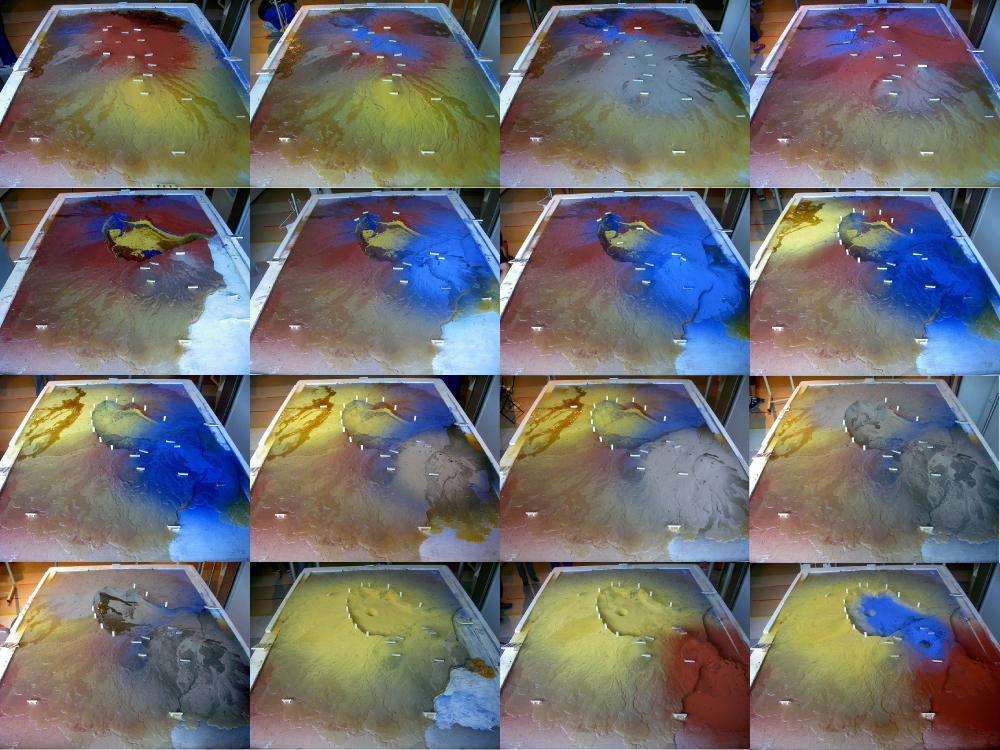

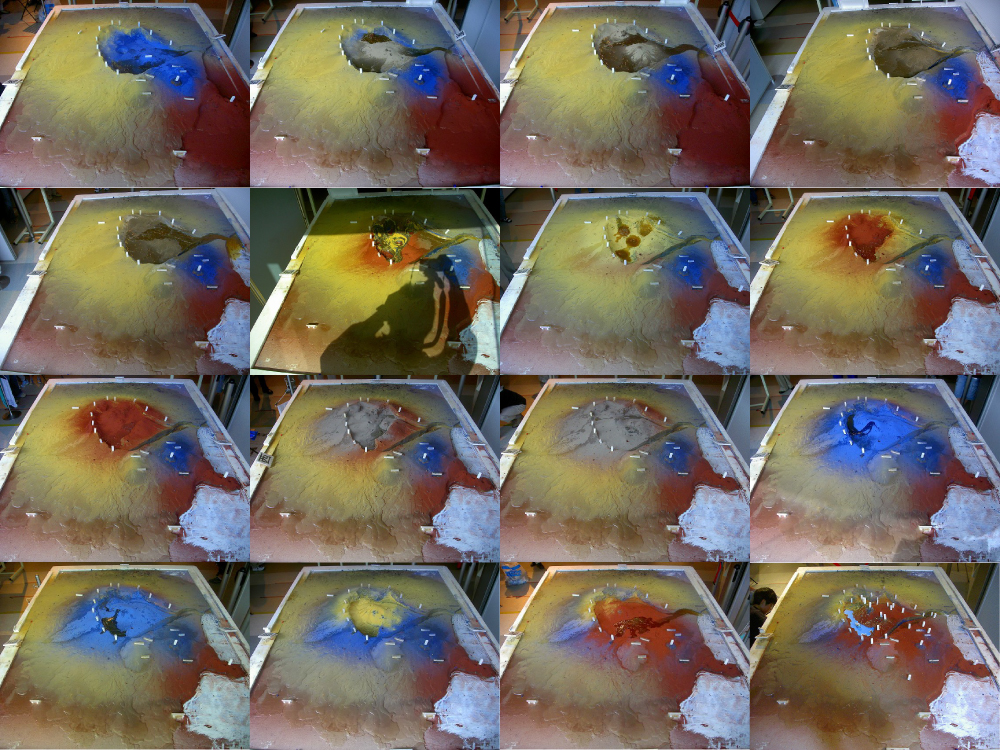

「みんなで作ろう箱根火山」は、噴火の様子をみながら箱根火山の歴史にもとづいて古い火山から順番にミニチュア火山を積み上げていきます。特別展最終日11月9日に「箱根火山」が完成します。

「火山噴火を体験しよう」は、1日、1つの火山体をつくります。

火山噴火モデル実験の材料は、溶岩に見立てた使用ずみ食用油、火山灰に見立てた細かい砂です。みんなで協力しながら、溶岩と火山灰を積み重ねて、火山体を作りましょう。

「みんなで作ろう箱根火山」と「火山噴火を体験しよう」の実験は同時刻に行われます。

- 「火山噴火実験 予定表」 (1637KB)をダウンロードできます。

- 実験のダイジェストビデオ(60MB)(所要時間3分33秒、音声つき)

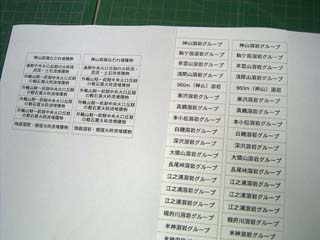

「みんなで作ろう箱根火山」予定表

| 日付 | 時間 | 火口位置 | 作製火山名 | 大区分 | 年代 |

|---|---|---|---|---|---|

| 開始前 | |||||

| 7月19日(土曜) | 10時30分から11時30分 | 1 | 天昭山溶岩グループ | 成層火山群形成 | 65万年前 |

| 13時30分から14時30分 | |||||

| 7月20日(日曜) | 10時30分から11時30分 | 2 | 畑宿溶岩グループ | ||

| 13時30分から14時30分 | |||||

| 7月21日(月曜) | 10時30分から11時30分 | 3 | 狩川溶岩グループ | ||

| 13時30分から14時30分 | |||||

| 7月25日(金曜) | 10時30分から11時30分 | 4 | 大唐沢溶岩グループ | ||

| 13時30分から14時30分 | |||||

| 7月27日(日曜) | 10時30分から11時30分 | 5 | 湯河原火山体 | ||

| 13時30分から14時30分 | |||||

| 8月1日(金曜) | 10時30分から11時30分 | 6 | |||

| 13時30分から14時30分 | 35万年前 | ||||

| 8月3日(日曜) | 10時30分から11時30分 | 7 | 金時山火山体 | ||

| 13時30分から14時30分 | |||||

| 8月8日(金曜) | 10時30分から11時30分 | 8 | 明星ヶ岳火山体(下部) | ||

| 13時30分から14時30分 | 19 | 鍛冶屋流紋岩 | |||

| 8 |

明星ヶ岳火山体(下部) |

||||

| 8月10日(日曜) | 10時30分から11時30分 | 9 | 白糸川溶岩グループ | ||

| 13時30分から14時30分 | |||||

| 8月13日(水曜) | 10時30分から11時30分 | 10 | 山伏峠火山体 | ||

| 13時30分から14時30分 | |||||

| 8月14日(木曜) | 10時30分から11時30分 | 11 | 深良火山体 | ||

| 13時30分から14時30分 | |||||

| 8月15日(金曜) | 10時30分から11時30分 | 12 | 明星ヶ岳火山体(上部) | ||

| 13時30分から14時30分 | |||||

| 8月16日(土曜) | 10時30分から11時30分 | 13 | 米神溶岩グループ | ||

| 13時30分から14時30分 | |||||

| 8月17日(日曜) | 10時30分から11時30分 | 14 | |||

| 13時30分から14時30分 | 15 | ||||

| 8月22日(金曜) | 10時30分から11時30分 | 16 | 海ノ平火山体 | ||

| 13時30分から14時30分 | 27万年前 | ||||

| 8月24日(日曜) | 10時30分から11時30分 | 17 | 丸岳火山体 | ||

| 13時30分から14時30分 | |||||

| 8月29日(金曜) | 10時30分から11時30分 | 18 | 明神ヶ岳火山体 | ||

| 13時30分から14時30分 | |||||

| 8月31日(日曜) | 10時30分から11時30分 | 20 | 根府川溶岩グループ | ||

| 13時30分から14時30分 | 25万年前 | ||||

| (カルデラ形成) | カルデラ形成 | ||||

| 9月7日(日曜) | 10時30分から11時30分 | 21 | 岩溶岩グループ | ||

| 13時30分から14時30分 | 22 | ||||

| 9月14日(日曜) | 10時30分から11時30分 | 23 | 深沢溶岩グループ | ||

| 13時30分から14時30分 | 24 | ||||

| 9月15日(月曜) | 10時30分から11時30分 | 25 | 本小松溶岩グループ | ||

| 13時30分から14時30分 | 26 | ||||

| 9月21日(日曜) | 10時30分から11時30分 | 27(17使用) | 仙石火山体 | ||

| 13時30分から14時30分 | |||||

| 9月23日(火曜) | 10時30分から11時30分 | 29 | 真鶴溶岩グループ | ||

| 13時30分から14時30分 | 30 | ||||

| 9月28日(日曜) | 10時30分から11時30分 | 31 | 幕山溶岩ドーム | 13万年前 | |

| 13時30分から14時30分 | 32(14使用) | 湯本茶屋溶岩 | 前期中央火口丘 | ||

| 10月5日(日曜) | 10時30分から11時30分 | 33 | 鷹ノ巣山溶岩 | ||

| 13時30分から14時30分 | 34(3使用) | 碓氷峠溶岩 | |||

| (谷・海岸線形成) | |||||

| 10月12日(日曜) | 10時30分から11時30分 | 35 | 浅間山溶岩グループ | ||

| 13時30分から14時30分 | 36 | 屏風山溶岩 | 5万年前 | ||

| (谷・海岸線形成) | 後期中央火口丘 | ||||

| 10月13日(月曜) | 10時30分から11時30分 | 37 | 小塚山溶岩ドーム | ||

| 13時30分から14時30分 | 38 | 台ヶ岳溶岩ドーム | |||

| 10月19日(日曜) | 10時30分から11時30分 | 39 | 早雲山溶岩グループ | ||

| 13時30分から14時30分 | 40 | 丸山溶岩ドーム | |||

| 10月26日(日曜) | 10時30分から11時30分 | 41 | 神山溶岩グループ | ||

| 13時30分から14時30分 | 42 | 芦之湯溶岩ドーム | |||

| 11月2日(日曜) | 10時30分から11時30分 | 43 | 駒ヶ岳溶岩グループ | ||

| 13時30分から14時30分 | 44 | 陣笠山溶岩 | |||

| 11月3日(月曜) | 10時30分から11時30分 | 45 | 神山溶岩グループ | ||

| 13時30分から14時30分 | 46 | 下二子山溶岩ドーム | |||

| 11月9日(日曜) | 10時30分から11時30分 | 47 | 上二子山溶岩ドーム | ||

| 13時30分から14時30分 | (神山の崩壊) | ||||

| 48(41使用) | 冠ヶ岳溶岩ドーム | 3000年前 |

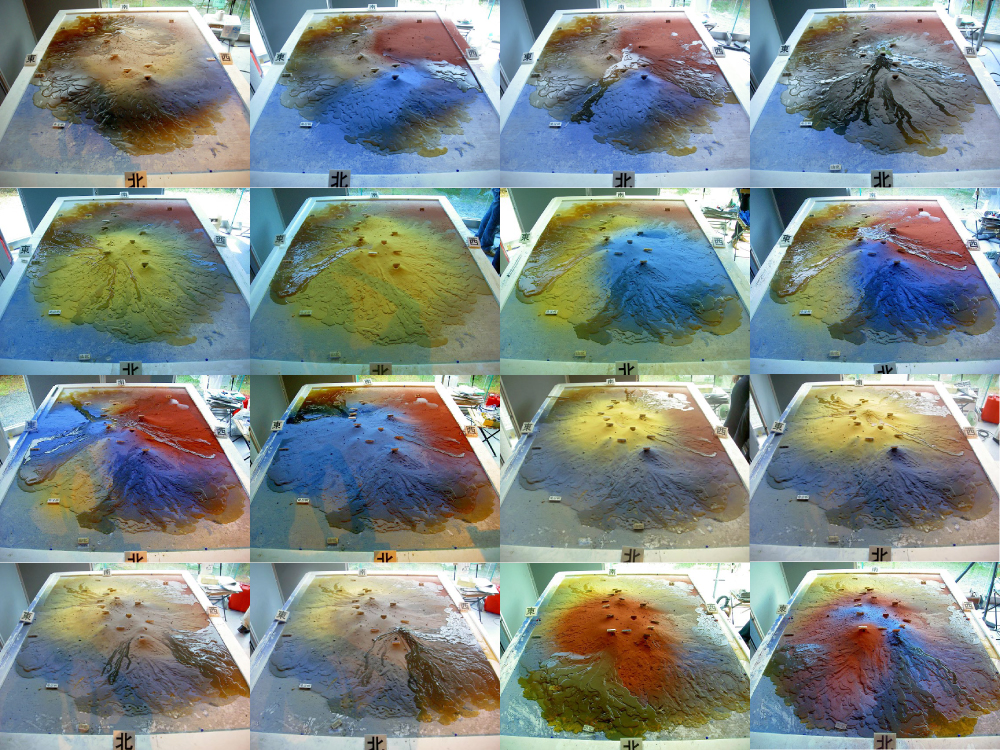

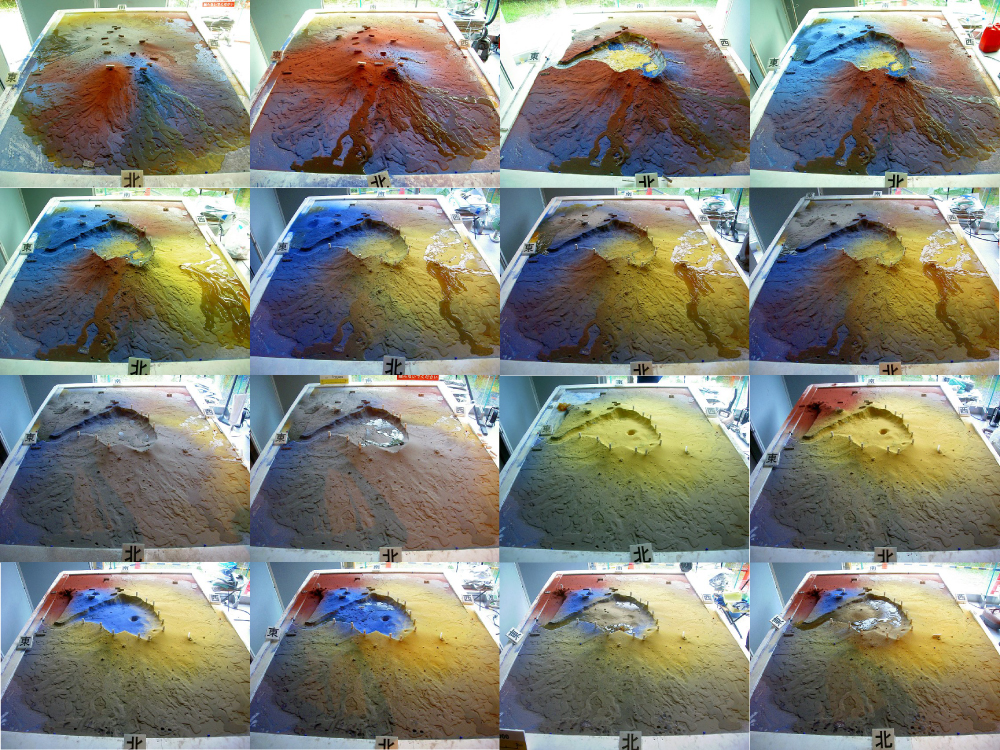

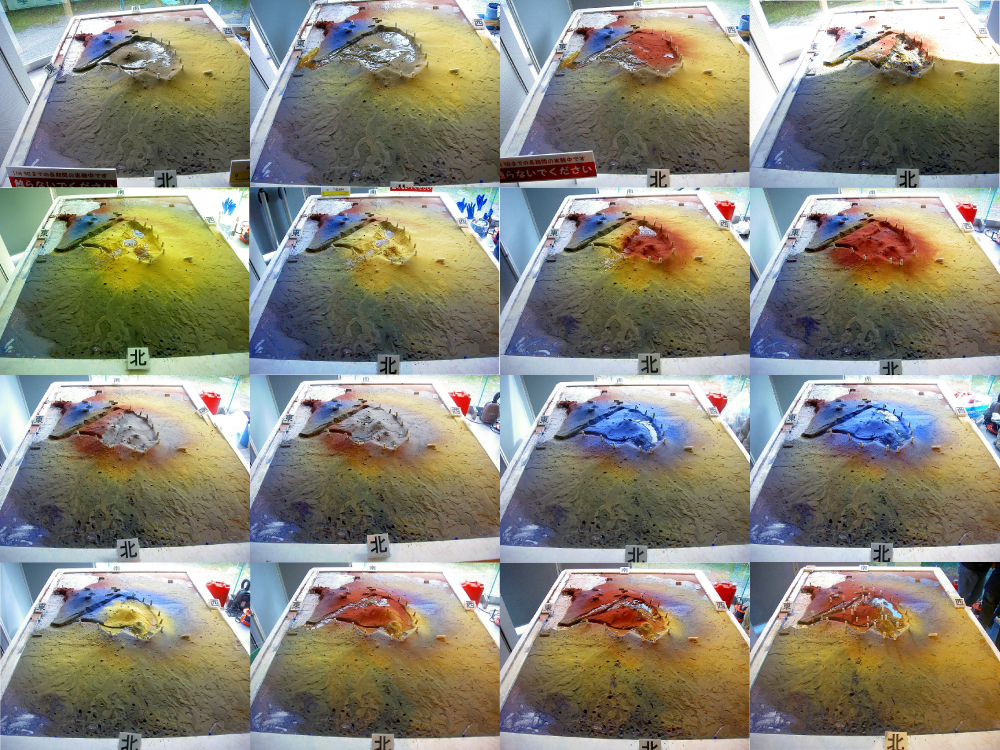

火山写真(北側)

火山写真(南側)

「火山噴火を体験しよう」予定表

| 日付 | 時間 | |

|---|---|---|

| 7月 | 19日(土曜)から21日(月曜)・25日(金曜)・27日(日曜) |

各回に1つの火山を作製します。 |

| 8月 | 1日(金曜)・3日(日曜)・8日(金曜)・10日(日曜)・13日(水曜)から17日(日曜)・22日(金曜)・24日(日曜)・29日(金曜)・31日(日曜) | |

| 9月 | 7日(日曜)・14日(日曜)・15日(月曜)・21日(日曜)・23日(火曜)・28日(日曜) | |

| 10月 | 5日(日曜)・12日(日曜)・13日(月曜)・19日(日曜)・26日(日曜) | |

| 11月 | 2日(日曜)・3日(月曜)・9日(日曜) | |

噴火実験 ステージ番号案内

kita

kita

展示のできるまで

2008年5月22日

「展示作業開始!」

活動報告展の後片付けも終わり、いよいよ展示作業が始まります。

今日は、展示レイアウトにあわせて「ケース移動」を行いました。この作業は、資料を展示するガラスケースなどを所定の位置に移動させるもので、学芸員全員で行います。写真は、移動後の特別展示室です(作業中はケース移動に専念していたので、写真を撮り忘れました)。

2008年5月23日

「特別展示室に、最初の資料が展示されました」

地学ボランティアの協力によって、地層の剥ぎ取り資料を展示しました。大きい資料なので、展示台に取り付けるのに苦労しました。

2008年5月29日

「剥ぎ取りタワー、製作開始!」

今回の展示で最大の展示物を吊り下げるためのタワーを組み立て始めました。特別展示室の天井まで届いています。

2008年6月3日

「剥ぎ取りタワー、完成!」

建設現場で用いられる「足場」をベースにしています。剥ぎ取り標本に隠されない部分は、布や紙を巻いて仕上げます。

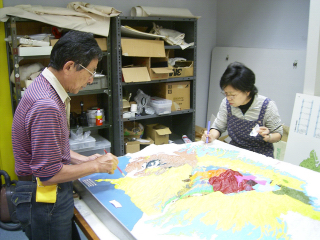

2008年6月4日

「岩石の薄切りを地図に貼る!」

新しい地質図を大きなパネルに貼り付けました。研究のために集めてきた岩石を薄くスライスしたものを、採集してきた地点に貼り付けました。

2008年6月6日

「展示物を明るく照らす」

展示ケースに収まらない大きな展示物や、パネルを見やすくするため、天井につる下げられたスポットライトを調節しました。この作業を「シューティング」と呼んでいます。建設現場で用いる足場に自由に動かせるようにキャスターが付けられた高所作業車の上に乗って作業しています。

2008年6月11日

「最後の大物、吊り下げられる」

今回展示する地層の剥ぎ取り標本は、サイズの大きいものばかりです。今日の作業で、すべての大物が展示されました。

2008年6月13日

「地質模型の搬入」 ボランティアが色を塗った地質模型を、特別展示室にすえつけました。

2008年6月26日

「展示イメージの確認」

展示ケースに資料を並べたのち、必要な解説パネルの枚数や大きさについて、確認していきます。

2008年6月27日

「テフラの展示作業」 箱根火山データベースにて展示するテフラを並べています。

2008年7月10日

「展示解説パネルの製作、順調!」

新しい地質図を大きな展示ストーリーや資料などを説明するパネルをプリンターで出力し、ハレパネに貼り、所定の大きさに切っていきます。

2008年7月11日

「最後の列品作業」

他の機関から借用してきた展示資料を並べています。これで、ほとんどの資料は並べ終えました。

2008年7月15日

「展示の『彩り』」

難しい展示内容を和らげるキャラクター。ドーランくん、アラレちゃん、東京軽石くんを作っています。キャラクターの名前は、テフラについたニックネームに由来し、実際にその材料から作られています。

2008年7月16日

「展示作業も大詰め」

展示ケースを閉じるために、資料・ラベル・解説パネルなどの確認をしていきます。

2008年7月18日

「いよいよ内覧会」 特別展図録も納品され、新聞記者および関係者向けの内覧会が行われました。

新・箱根地質模型の作成

2006年12月以前

この地質模型は、神奈川県立生命の星・地球博物館ができる前(横浜市桜木町の馬車道にあった旧神奈川県立博物館;現在の神奈川県立歴史博物館)に作られた物で、 40年程前のものです。もととなった地質図は、1950年代に久野久先生が書かれた地質図をもとに、一部修正したものが使われていました。

この模型を白く塗りつぶし、新しい地質図に塗り替える計画がスタートしました。

ところが、新しい地質図だけでは、どこがどう変わったのかがわかりにくいために、オリジナルの地質図も残すことになりました。 しかし、かなり古ぼけて、色も剥がれている箇所があるために、色の塗り替えが必要でした。

そして、新しい地質模型は、古い地質模型を型取りして、新たにもう1つ模型を作る計画に変更しました。型取りはシリコンで行ないますが、 表面が汚れているとうまくできません。12月は大掃除の月?模型の表面を歯ブラシでゴシゴシ磨く月となりました(豚の毛の歯ブラシが良かったです【地学ボラ】)。

2007年1月12日

新しい年を迎えて、型取りの開始です。型取りは当館の古生物担当の大島学芸員の指導で行ないました (古生物では化石のレプリカをつくるために手馴れた作業です。が、このような大物は初めて!なのでどうなることやら?【大島談】)。

はじめに、隙間に紙と紙粘土を詰め込みます。次にアルカリ石鹸を模型の表面に塗ります。これはシリコンが模型から剥がれやすくするためです。アルカリ石鹸が乾燥するのを待って、シリコンを塗ります。薄く均一に塗るのがたいへんでした。

2007年1月26日

前回は地質模型の表面にだけシリコンを塗りましたが、今日は横の部分にもシリコンを塗ります。

前回と同様に、アルカリ石鹸を塗ってからシリコンを塗りました。また、地質模型の一部にシリコンが薄い箇所がみられたので(特に尾根の部分)、上から重ね塗りをすることで補強です。

模型の横にかけた橋のようなもの?は、使用済みのスチレンボードを切ってつくったもので、これによってシリコンを使う量が減りました。

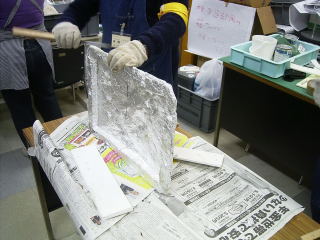

2007年2月23日

シリコンだけでは雌型の強度がまったくないので、FRP樹脂で補強を行ないます。そのFRP樹脂の補強をかける前に、シリコンとFRP樹脂の間にアルミ箔を入れます。これによって、両者を分離することが可能となります。(美しい【地学ボラ】)

2007年3月2日

今日はFRP樹脂で補強です。FRP樹脂にはガラス繊維を入れました。ガラス繊維は細かく砕けて服に刺さってもうたいへん。家に帰ってもチクチクです。また、FRP樹脂の臭いこと!これ以降、ガラス繊維はヤメて、ガラスシートに変更しました。

2007年4月6日

3月は博物館のフェスタがあるのでその準備のため活動は中止です。再開は4月に入ってから。

そして今日、ついに雌型が剥がされました。雌型の完成です。ほぼ完璧です。元の地質模型もきれいに磨きました。

さて、これからの作業は、旧地質図の色を塗り替えること。そして、作成した雌型からもう1つの模型をつくることです。

2007年4月20日

旧模型の色の塗替えを開始するにあたり、問題が生じました。それは箱根地域以外の地質をどこまで色分けするかということです。

旧模型に関しては、丹沢山地の地質は既に書かれているので、上塗りをすれば良いだけなのですが、新しい模型は何もかかれてないので、丹沢山地まで色塗りするのは大変です。結局、箱根地域以外の地質は白く塗りつぶすことにしました。

(丹沢、富士山、伊豆北部を研究している地質学者の皆さま、すみませんです【山下】)

2007年5月11日

新模型を作るには、大量の石膏が必要です。現在発注中のため、しばらくは旧地質模型の色塗りです。

まずは中央火口丘から色塗り開始です。絵の具はアクリル絵の具を用いました。アクリル絵の具で色を塗る前に、白の下塗り材で一度表面を塗りつぶします。

下塗り材が乾燥した後で、アクリル絵の具で塗るのです。つまり2度手間です。(塗りの決め手は筆ですね【地学ボラ】)

2007年5月25日

今日は中央火口丘と新期外輪山の色塗りです。だいぶ手馴れてきました。色の調合もだいぶ慣れました。

(スバラシイじゃないですか~【特別出演の萬年さん】)

2007年6月1日

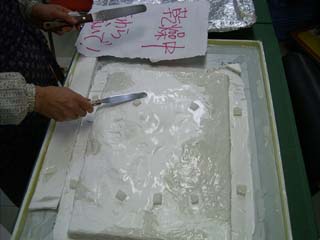

ついに石膏が到着です。大人数で石膏を雌型に流し込んで新模型の製作開始です。まず、先日作ったFRP樹脂を固定。

これが意外と不安定で(山なんだから逆さまにしたら不安定なのはあたりまえ)、固定がたいへんでした。

次に、薄く石膏を流し込みます。半乾きの状態で、麻紐を切ったものを上にかけて、さらに上から石膏を流し込みます。

雌型の下には振動機を入れて、石膏中の空気が抜けるように振動させながら石膏を流し込みました。麻紐を入れたのは、次回この上にFRP樹脂をかけるためです。(しまった~ このままでは1週間もこの部屋(机)が使えないじゃないか~【山下】)

2007年6月8日

今日は不評のFRP樹脂を使用した模型つくりです。先週流した石膏の上に、FRP樹脂を流し込んで補強をします。

FRP樹脂だけでは不安?なので、四隅には角材を、また角の数箇所にはL字金具を入れました。今回、FRP樹脂にはガラス繊維ではなく、ガラスシートを使ったので、苦情はありませんでした。

(しまった~ このままでは、また1週間この部屋(机)が使えないじゃないか~【山下】)

2007年7月6日

博物館は6月の中旬より薫蒸に入ってしまうために、しばし作業は中断です。

薫蒸あけの7月!ついに新模型の完成です。恐る恐る、雌型と石膏が一体化した模型を反転。そして、感動の一瞬。雌型を外すと美しい!新模型の完成です。(色塗るよりこのままのほうがきれいでは?【山下】)

2007年7月13日

新模型に手をつける前に、旧模型の色塗りを再開です。今日は手ならしに、やり残した新期外輪山の色塗りを行ないました。

2007年7月20日

旧模型の色塗りも佳境に入りました。

まずは金時山山体の色塗りから。次いで、大面積を占める、古期外輪山の色塗りです。あまりに面積が広いために、下塗り材を塗っただけで本日は終了です。

2007年8月26日

今日は古期外輪山の色塗りです。古期外輪山の面積はかなり広いために、絵の具を混合していると色ムラができてしまいます。

仕方がないので、絵の具を混合せずに、原色のまま使用しました。おかげで、少し派手気味です(写真中の黄色い部分が古期外輪山に相当する部分)。

2007年8月31日

今日で旧模型の色塗りは最後です。古期外輪山の外側に広がる、軽石流堆積物(水色の部分)を塗りました。

色塗りを失敗してしまった場合、再度下塗り材(白)を塗ってからの修正になります。時間がないのでドライヤーを使って乾燥させながら作業を進めます。これにて旧模型の色塗りは完了!のはずだったのですが、この後問題が生じます。

2007年10月19日

今日から新地質図の作成です。作業場も収蔵庫からジャンボブック編集室へ移動です。以前作った石膏型に色を塗るわけですが、これがたいへん。

まず白塗りの模型に、等高線で見当をつけながら地質の境界線を入れていきます。この作業はかなり複雑なので、学芸員が行ないました。

境界線は2Bの鉛筆で書きいれていくのですが、間違えると消しゴムでは消えません。もったいないですが、食パンで消すことになります。

線を入れた後はすぐに色塗りをしないと、どの溶岩の線を入れたのかわからなくなってしまいます。

2007年10月26日

中央火口丘(新モデルでは後期中央火口丘)の色塗りがほぼ完了です。次いで新期外輪山(新モデルでは前期中央火口丘)も色塗りを開始しました。う~ん、きれいだ!という感想の元でストップ!旧モデルと色を違えるのは良くないのではないか?

(つまり、中央火口丘と新期外輪山は新旧モデルで違いがないのに色を変えてしまうのは×では?)。残念。

せっかくきれいに塗ったけど、旧モデルと同じ色で塗り直しです。

2007年11月2日

さらに問題点が、、、旧モデルでは湯河原火山が箱根火山とは別の山体として扱われていたので、湯河原火山の南半分を白く塗ってしまいました。

しかし、新モデルでは、湯河原火山も箱根火山の古期山体の一部として考えられているために、中途半端に切るわけにはいきません。

そこで、旧模型の南半分に上塗り材で白くしてしまった箇所を再度、湯河原火山として塗り作業を行ないました。

下の写真の茶色いところが湯河原火山です。(ボランティアの皆さま、度々ごめんなさい【山下】)

2007年11月9日

今日は旧地質模型の海の部分を塗りました。ついでに芦ノ湖も。塗りムラができないように注意しながらの作業です。今度こそ、旧地質模型の完成です。

2007年11月30日

今日は別作業があるため、小人数での作業です。中央火口丘の山々を塗り替えるのはチョッと待って、先に外輪山の塗りやすそうなところから塗りました。薄い黄緑色が明神ヶ岳山体で、青いところが苅野溶岩グループです。

2008年1月18日

2008年を迎え、急ピッチで色塗りを再開です。今日は2グループに分かれての作業。 1つのグループは、箱根火山の北側にある金時山周辺を、もう1つのグループは真鶴半島周辺の色塗りを行ないました。

ところで、2008年になって、展示プランを検討した結果、箱根火山形成史モデルの各ステージの小地質模型を展示することになりました。 一番下の立体模型がその“原型”です。これからシリコン型をとって、8つのステージの模型を作ります。

2008年1月25日

先週に引き続き、2グループに分かれての作業。1つのグループは、先週の続きで箱根火山の北側にある金時山周辺の色塗りです。 もう1つのグループは湯河原火山と天昭山玄武岩類の色塗りを行ないました。半分くらい終わったでしょうか?今日は記念写真付きです。

2008年2月1日

今日は西側の色塗りです。上の写真で緑色に塗っているのは、大唐沢溶岩です。 そのとなりの黄色い部分は丸岳火山。さらにその南の茶色の深良火山も塗り終えています。あと少しですね~。

2008年2月8日

午前中は小型模型のシリコンによる型取りです。指導者は大型模型の型取りを指導してくれた大島学芸員です。

まず、軽く掃除です。小型なので、楽ちん~!?(写真省略)。その後、ガーゼを適当な大きさに切り、続いてシリコン投入です。この瞬間が気持ちいいですね~ 今日は、シリコンをかけたところで終了です。

午後は大型地質模型の色塗りです。新地質図と旧地質図では、中央火口丘(後期中央火口丘)や新期外輪山(前期中央火口丘)の地質の解釈に大差がありません。 なのに、色が違うとはおかしい?との指摘があったので、両方の色を同じにする必要がありました。そこで、今日は色あわせです。

2008年2月15日

先週のシリコン型取りがうまくできたので、今日の作業は、アルミホイル貼りとFRP樹脂による型の補強です。

この作業も1年前に大型模型でやっているので、手馴れたものです?でも慣れていても、樹脂の臭いと、ガラス繊維のチクチクには参ってしまいます。午後は新模型の色塗りです。今日は、後期中央火口丘の色に違和感があるために、塗りなおし作業を行ないました。

2008年2月22日

さて、FRP樹脂がうまく固まっているか?運命の一瞬!当然うまくできていました。が、、シリコンが薄い箇所がいくつかあり、再度シリコンによる補強が必要となりました。本当ならば、今日にも石膏でレプリカを作製するところだったのですが、来週に持越しです。上右の写真はFRPの“バリ”を取っているところです。バリがあると、チクチクして痛いです。午後は例によって色塗り作業。下左は、旧地質図の古期外輪山の黄色の部分があまりにも派手なので、白で塗りつぶして、少し薄めの黄色に塗りなおしているところ。さらに、沖積層をどうするか?悩んだ挙句、限りなく白に近い?グレーで塗っているところです。下右は先週に引き続き、新地質図の中央火口丘の色塗りです。

2008年2月29日

今日は箱根火山南東部の色塗り開始です。このエリアは、複数の溶岩が複雑に流れ込んでいるために、 地質図もたいへん複雑になっています(地質図の製作者もかなり力を入れて調査されたようです)。

あまりに煩雑なために、色塗り作業が後回しにされてきたのです。今日はとりあえず、このエリアで比較的広く露出する、米神溶岩グループの色塗りを行ないました(左)。右の写真は全体像です。かなりできあがってきました。

2008年3月7日

小型模型に石膏注入!と、その前に水を入れて、シリコンの薄かったところが補強されたか確認です(左上)。結果は×。再度シリコンを塗りなおして補強でした(右上)。

午後はいつもどおり、大型模型の色塗り開始。まずは旧地質図の古期外輪山の部分を塗り直しです。古期外輪山は、まだ不慣れな頃に塗ったもので、アクリル絵の具の扱いも未熟だったために、黄色の原色で塗ってしまいました。その結果、ものすごく艶やかな色になってしまい、地質図の色としてはふさわしくないので、若干抑え目の薄い黄色で塗り直しです(左下)。さらに、先週からの続きで、新地質図の、外輪山南東部の色塗りも行ないました(右下)

2008年3月14日

ついに小型模型に石膏注入!今度はうまく行きました。次週(3/21)は休館日なので、このまま2週間キープです。再来週が楽しみ。なお、この小型模型は、断面図などを書いていこうかと考えています【山下】。

午後は大型模型の色塗り開始。2月末より苦心している、外輪山南東部の色塗りです。う~ん、細かい。ですが、ようやく本日で、このエリアの色塗り完了です。

さて、ここで久々に討論会。実は、新地質模型は、日本地質学会国立公園地質リーフレット1「箱根火山」の地質図の色にあわせて塗ってきました。この地質図の基盤岩(湯ヶ島層群や早川凝灰角礫岩)の部分は、ワケあって薄い色で塗られています。本来、基盤岩は濃い目の色で塗るケースが多いのですが、、、というわけで、私【山下】の意向で、基盤岩の色を濃い色に塗り替える事にしました。次回の宿題です。

2008年3月28日

本日の作業。まず最初に、小型模型がうまくできているか確認です。2週間も空けましたから、石膏は完全に固まっています。取り外そうとすると、、、とれません。急遽、大島学芸員にヘルプ!助けてもらって、なんとか剥がすことができました。小型模型でもきれいにできていて感動です。ボランティアの方々はなんと、小型模型つくりマニュアルを作ってくれました。詳細は割愛させていただきます。

午後は色塗り作業。前回問題になった、基盤岩のうち、湯ヶ島層群を濃い緑色で塗りました。しかし、ここで問題発生。濃い緑色を使ってしまうと、湯河原火山の色が問題になってしまいます。新地質図を描いた長井さんは、この時代の火山を同系統の色(つまり深緑)で塗っているので、緑系は使いたいところです。仕方がないので、淡い緑でごまかしました。ちなみに私の湯河原火山のイメージはオレンジ色です(って、誰も聞いてない?)。さらに、海の部分も塗りました。ついでに芦ノ湖も塗りました。これで色塗りはほぼ完成ですね。

2008年4月11日

今日は小型模型の切断です。これは模型の切断面に、地質断面図を書き入れるためです。石膏なんで、切断は楽です(写真左上)。理想では真鶴~屏風山~二子山~神山~金時山のラインで断面を取りたいのですが、実際にはこれらは一直線ではないので、2回折れ曲がっています。さらに、2つめの模型の製作にとりかかりました。最初の模型では、石膏に泡が残ってしまったことや、シリコン型からうまく剥がれなかったことなどの失敗経験をふまえて、石膏をやや軟らかめに練りました。

午後は模型の色塗りです。この地質模型は、新旧とも箱根以外のところはすべて白で塗りつぶしてあります。今日はその白色の部分が汚れてきたので、再度白を塗りなおしました。また、いくつかの細部を微修正です。また岩体ごとに使用した色の調合の記録をまとめました。これで再度塗りなおしも可能です。さあ、完成は間近です。

2008年4月18日

先週流した小型模型がうまくできているか確認?大成功です。勢いで、さらに3つめの模型つくりも行ないました。

午後は模型の色塗りです。もはやだいぶんの色塗りが終わり、微修正と枠塗りだけです。今回は、完成間近の新旧模型をご覧下さい。

2008年5月2日

あとは微修正だけを残した地質模型。ここで色塗り作業は一時中止です。残る作業は、ラベルつくりと展示台の作製(まだあるかも?)。新モデルは各岩体が非常に細かく、複雑に分布しているので、凡例ではわかりづらくなってしまいます。そこで、各々の岩体の上に小ラベルを置くことにしました。今日はとりあえずラベルの作製のみ。

展示台は、新旧の模型の高さができるだけ同じになるように自作しました。写真のように角材を組んで、その上に新模型を載せて木ネジで固定です。

2008年5月9日

新旧地質模型の台座の色塗り作業を行ないました。新模型については、角材の表面がザラザラなので、一度サンドペーパーで磨きました。また、海と台座の境界が鮮明ではないので、海の「青」を入れて微修正を行ないました。台座は新旧地質模型ともグレーに統一しました。これでこの部屋でできる大作業は完了です。あとはラベルをつける作業だけです。

2008年5月23日

今日はエントランスホールに設置予定の模型を作成しました。これは、古生物担当の学芸員が主体となっての作業です。ここでつくられた模型は、色塗りはせず、真っ白の石膏模型として展示されます。イメージ展示ですね。

2008年5月30日

新旧模型の色塗りは完了しました。凡例をつけたいところなのですが、横においても非常にわかりにくいです。そこで、各岩体に札をつけることにしました。薄いスチレンボードの両面に溶岩名を貼り付けたものに虫ピンを刺します。模型には、0.7mmのドリルで小さな穴を開け、そこに溶岩名の付いた虫ピンを入れて、接着剤で固定します。慣れないピンドリルに、ドリルを折ってしまいました。

岩体が細かすぎて、ラベルが多すぎ?ちょっと、うるさいかな?

2008年6月6日

先週に、新模型の札付けは終わったはずだったのですが、問題が生じました。それは、札の向きをどうするかということです。つまり、この模型はどの方向から見られるのか?札には両面に岩体名が書かれているので、南北か、東西、あるいは神山を中心に円形に立てるか?協議の結果、神山を中心に円形に立てることになりました。その勢いで、旧模型にも札立てです。