スタッフ紹介

石浜佐栄子 (ISHIHAMA, Saeko)

| 氏名 | 石浜佐栄子 (ISHIHAMA, Saeko) |

|---|---|

| 所属 | 地球環境グループ 学芸部次席/主任学芸員 |

| 専門 | 地質学、堆積学、地球化学 |

| ishiha@nh.kanagawa-museum.jp | |

| 地層の中に残された証拠から、大地の歴史を調べています。地味なものと思われがちな地層ですが、地球の歴史が詰まっていると考えると、とてもロマンがあります。また、地層の中の繊細なもようが大好きで、どうやってできたのか考えたり、再現するために実験をしたりしています。 | |

2023年8月3日 更新

資料収集(あつめる)

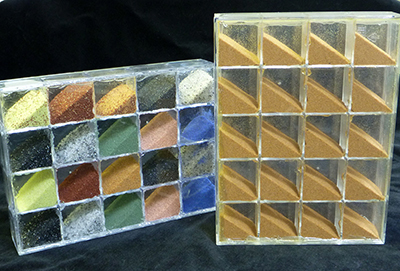

神奈川県をはじめとした、国内外の地層や岩石、砂などを集めています。特に地層については、表面の粒や並びかたが保存される「剥ぎ取り」の手法を使って収集しています。

- 石浜佐栄子, 2017. 日本の自然史博物館における地層剥ぎ取り標本の収集・登録・保管・活用の現状について. 神奈川県立博物館調査研究報告, 15: 1-6.(4MB)

- 石浜佐栄子, 2017. 露頭の原状保存のための地層剥ぎ取り・型取り・切り取り技法について. 神奈川県立博物館調査研究報告, 15:13-20.(19MB)

- 山下浩之・石浜佐栄子・笠間友博, 2017. 神奈川県立生命の星・地球博物館における剥ぎ取り標本の展示. 神奈川県立博物館調査研究報告, 15: 35-42.(11MB)

- 石浜佐栄子・笠間友博・田口公則・大島光春・新井田秀一・樽 創・山下浩之・平田大二, 2017. 神奈川県立生命の星・地球博物館の地層剥ぎ取り・型取り・切り取り標本コレクション. 神奈川県立博物館調査研究報告, 15:51-174.

- 石浜佐栄子・笠間友博・山下浩之・平田大二・新井田秀一, 2015. 地層剥ぎ取り技法を用いた箱根火山起源噴出物の実物標本化-神奈川県立生命の星・地球博物館における露頭情報の収集・保存・活用-. 火山, 60(3): 341-348.

- 「地層の『剥ぎ取り』と『型取り』」(自然科学のとびら, 2015)(1.6MB)

- 「自然史資料としての地層剥ぎ取り標本」(自然科学のとびら, 2014)(527KB)

- 石浜佐栄子・田口公則, 2008. 千葉県館山市に分布する千倉層群畑層のコンボリュート葉理を含む地層剥ぎ取り標本について.神奈川県立博物館研究報告, 37:17-22.(9.64MB)

- 田口公則・石浜佐栄子, 2007. 横浜市金沢区柴町に露出する上総層群小柴層模式地の地層剥ぎ取り標本について.神奈川自然誌資料, 28:13-16.(4.74MB)

- 科学研究費補助金 若手研究(B)「地層剥ぎ取り技法を用いた地球『現象』の実物標本化と博物館資料の新たな可能性(平成25〜28年度)」

調査・研究(しらべる)

大磯丘陵の地層の特徴や年代について、調べています

-

石浜佐栄子・笠間友博・西澤文勝・田口公則・山下浩之 , 2021. 衝突帯と付加体の間で形成された大磯丘陵の地質に関する再整理.神奈川県立博物館調査研究報告, 16: 49-68.(16MB)

- 石浜佐栄子ほか, 2012. 大磯丘陵に分布する新第三系の微化石年代とフィッション・トラック年代. 神奈川県立博物館調査研究報告, 14:137-144.(4.63MB)

- 山下浩之・石浜佐栄子, 2012. 大磯丘陵新第三系における火山岩および火山岩礫の岩石学的特徴. 神奈川県立博物館調査研究報告. 14:145-162.(10MB)

海洋コアを使って、過去の日本海の環境変動を調べています

- Saeko Ishihama, Takeshi Oi, Shiro Hasegawa and Ryo Matsumoto, 2014. Paleoceanographic changes of surface and deep water based on oxygen and carbon isotope records during the last 130 kyr identified in MD179 cores, off Joetsu, Japan Sea. Journal of Asian Earth Sciences, 90: 254-265.

- 秋葉文雄・谷村好洋・大井剛志・石浜佐栄子・松本 良, 2014. 日本海最上部第四系コアの珪藻化石層序および珪藻起源の黒色粒子とその古海洋学的意義. 石油技術協会誌, 79(2): 130-139.

- 天野和孝・長谷川四郎・石浜佐栄子, 2013. MD10-179航海上越沖コア試料より産出した貝類化石. 石油技術協会誌, 78(1): 92-96.

- 石浜佐栄子・大井剛志・長谷川四郎・松本良, 2013年9月16日. 日本海東縁における浮遊性・底生有孔虫殻の酸素・炭素同位体組成変動に基づく過去13万年の古海洋環境の復元. 日本地質学会第120年学術大会, 東北大学.

ジュラ紀前期に起こった海洋無酸素事変にも、興味を持っています

- 「Ishihama, S. & R. Matsumoto, 2006 August 28-29 . Lithological and Geochemical Evidence of Oxygen-depleted Condition from late Pliensbachian to early Toarcian Black Shale in the Toyora Group, southwest Japan. 17th International Sedimentological Congress, Fukuoka, Japan」

- 石浜佐栄子, 2007.ジュラ紀前期の海洋無酸素事変の研究に関する進展と動向. 神奈川県立博物館研究報告, 36:1-16.(2.05MB)

博物館における地学教育のあり方について、研究しています

- 科学研究費補助金 若手研究(B)「小中学生の『科学の目』育成のための博物館による草の根地学教育の実証的研究(平成18~20年度)」

展示(みせる)

地層や岩石の意義や魅力を伝える展示に取り組んでいます

-

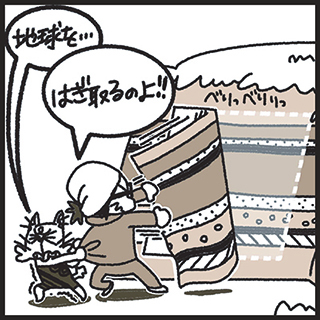

平成29年度特別展「地球を『はぎ取る』~地層が伝える大地の記憶~」の展示、図録を担当しました。

-

石浜佐栄子, 2020. 学芸員が知りたいことを、来館者からの評価で測る〜特別展「地球を『はぎ取る』」を例に〜. 全科協ニュース, 50(5): 4-7.

-

石浜佐栄子・大島光春・田口公則・山下浩之, 2018年2月15日. 実物標本と実験を軸とした、地球の現象を体感する新しい展示の実践~特別展「地球を『はぎ取る』」の試みと評価~(33MB) 第25回全国科学博物館協議会研究発表大会, 福岡市科学館.

-

石浜佐栄子・田口公則・大島光春, 2018年5月20日. 神奈川県立生命の星・地球博物館の特別展「地球を『はぎ取る』」が目指した地質学と芸術のコラボレーション(1.35MB). 日本地球惑星科学連合2018年大会, 幕張メッセ.

-

平成29年度全国科学博物館活動等助成事業「地球の現象を体感する新しい展示の実践的研究~地層の実物標本とハンズオン実験を軸に」

- 平成22年度科学系博物館活動等助成事業「新しい展示手法と知的情報の共有化を目指した『地層剥ぎ取り』の研究」

子どものための自然史の展示について研究しています

- 石浜佐栄子・加藤ゆき・大坪 奏・広谷浩子, 2022年2月18日. 幼児と親に豊かな博物館体験を提供することを目指して −ウィズコロナ時代における試み−. 第29回全国科学博物館協議会研究発表大会, 三重県総合博物館.

- 石浜佐栄子・大島光春・広谷浩子・田口公則, 2010. 塗り絵をコミュニケーションツールに使った子どものための展示について. 神奈川県立博物館研究報告, 39:45-52.(1.67MB)

- 科学研究費補助金 基盤研究(C)「幼児と親に豊かな博物館体験をいかに提供するか ー会話を誘発する新たな展示デザイン(令和2年度〜)」

教育・普及(つたえる)

砂や水をつかった実験を、講座やイベントなどでご紹介しています

-

石浜佐栄子, 2021. おおきなひとのための「すなやまトンネル できるかな?」.ちいさなかがくのとも6月号付録, 福音館書店.

- 「流れが作り出すリップル」(理科教育ニュース、2018年4月28日号)

- 石浜佐栄子・田口公則, 2018年8月25-26日. 地層が諸現象を記録する仕組みを実感する“日縞”堆積実験. 日本地学教育学会第72回全国大会, 筑波大学.

- 「作って、読み解く“お天気のしましま” 特別展「地球を『はぎ取る』で作った114日間の地層」(自然科学のとびら, 2017)(429KB)

- 「砂の性質を使ったおもちゃ」(自然科学のとびら, 2017)(3.8MB)

- 「『パンニング』で砂を調べる」 (自然科学のとびら, 2010)(2.04MB)

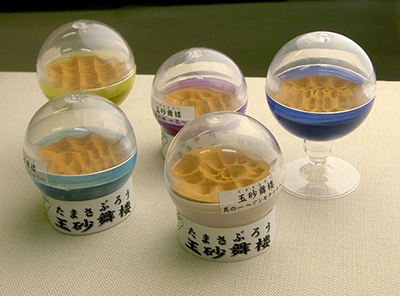

- 「玉砂舞楼(たまさぶろう)をつくろう」 (自然科学のとびら, 2009)(629KB)

神奈川の大地の歴史を、野外で地層や地形を観察しながらご案内しています

地形地質観察会

- 2007年11月 吾妻山周辺(講座の様子)

- 2008年11月 湘南平周辺(講座の様子)

- 2009年5月 国府津周辺(講座の様子)

- 2010年11月 大野山周辺(講座の様子)

- 2011年5月 鷹取山周辺(講座の様子)

- 2013年11月 河村城址周辺(講座の様子)

- 2014年11月 松田山周辺(講座の様子)

- 「アオバトの足元にも注目!〜照ヶ崎海岸周辺の地質・地形紹介〜」(自然科学のとびら, 25: 18-19.)(3.15MB)

教員向け講座や校外授業などを通して、地層の学習のお手伝いをしています

- 2012年8月「流れる水のはたらき」と「土地のつくりと変化」(教員向け講座)(講座の様子)

- 2013年8月「先生のための地層学入門」(教員向け講座)(講座の様子)

- 2014年8月「先生のための地層学入門」(教員向け講座)(講座の様子)

- 2017年8月「しましま地層のナゾをとく」(小学生向け講座)(講座の様子)

- 2017年8月「先生のための地層学入門」(教員向け講座)(講座の様子)

- 笠間友博・石浜佐栄子・新井田秀一, 2015. 平成23(2011)年東北地方太平洋沖地震での液状化に関連して行った博物館出張授業. 地学教育, 67(4): 157-170.

- 博物館の標本や実験装置を用いて、小学校理科5年「流れる水のはたらき」や6年「土地のつくりと変化」に対応した校外授業を実施しています。

-

河川地形の実験模型「エムリバー・ジオモデルEm2」が寄贈されました。

学校団体等への貸し出しも可能です。

・2015年7月「模型水路で川のはたらきを観察しよう」(講座の様子)

・「アメリカからやってきた河川地形の実験模型」(自然科学のとびら, 2015)(1.56MB)

海洋コアの研究について、講演会などでご紹介しています

- 「地球を調べる船の旅」(自然科学のとびら, 2012)(2.22MB)

- 第103回サロン・ド・小田原「海底の地層から探る地球の歴史」2012年12月1日.

- 地話懇話会「海底コアから見た過去13万年の日本海の環境変動」2012年12月19日.

- 「博物館で、研究者なりきり体験~海洋コアを食べよう!~」(自然科学のとびら, 2013)(2.52MB)

自然系博物館の学芸員として、博物館における実際の活動を伝えています

- 日本女子大学「博物館実習A」非常勤講師(2014年度前期)