大坪(小出) 奏 (KOIDE-OTSUBO, Kanade)

| 氏名 | 大坪(小出) 奏 (KOIDE-OTSUBO, Kanade) |

|---|---|

| 所属 | アーカイブズ担当 非常勤学芸員 |

| 専門 | アーカイブズ・菌類生態学 |

| kanade@nh.kanagawa-museum.jp | |

| 興味の対象生物は、人知れず生態系を支えている微生物「菌類」ですが、過去に描かれた菌類図譜の整理・解析や、自然史の「標本以外」の重要資料(図画、写真など)の管理・解析・利用について、自然史博物館ならではの在り方を探る研究を並行して進めています。 | |

2024年7月24日 更新

資料収集(あつめる)

細密画と関連資料の収集と整理

当館には過去の歴史的な研究者が作成した資料がたくさん収蔵されています。細密画もそのひとつです。写真技術が広く普及していなかった時代にはスケッチが重要な記録手段で、研究者や画家によって多くの細密画が描かれました。このような細密画は、乾燥標本や液浸標本では失われてしまう情報(例えば色や質感など)を鮮やかに再現しています。細密画に描かれた内容や付記されたメモなどから、当時の自然環境の様子や研究者の考えを読み取ることもできます。

「今関六也菌類細密画コレクション」には、菌類学者 今関六也(1904~1991)や画家 藤島淳三(1903~1990)、植物学者 伊藤篤太郎(1866~1941)や画家 佐久間文吾(1868~1940)らが描いたきのこの細密画が含まれており、そのほかにも関連する記録ノートや撮影フィルムなど多くの研究資料があります。これらの整理とデジタル化を進め、広く活用できるよう、ボランティアの皆さまにご協力を頂きながら作業を行っています。

※『電子百科』では一部公開中の今関六也菌類細密画コレクションを閲覧することができます。

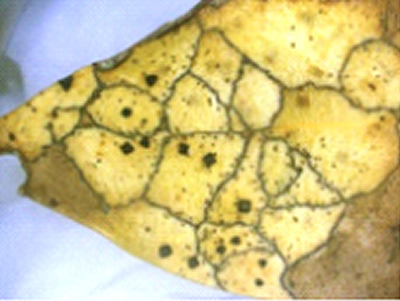

葉に発生する微小菌類の収集

生態系の中で落ち葉の分解という役割を担っている菌類、とくに落葉上に発生している目に見えないほどの菌類を観察・収集しています。いわゆるキノコとは違って目立たない微小な菌類ですが、小さくとも興味深い生態戦略を持つ種も多く、落葉の分解に大きく貢献している、縁の下の力持ちです。

調査・研究(しらべる)

菌類細密画の解析

「今関六也菌類細密画コレクション」の細密画にはさまざまな情報が含まれています。それらを解析することで、描かれた対象物(キノコ)の標本の所在や、細密画が掲載された図鑑や論文との関係も明らかにすることができます。こうした分類学的な情報を付加したデータベースの作成も進めています。

細密画の保存環境の検討

細密画などの過去の研究資料は、標本などの実物資料に比べて整理が遅れがちで保存環境も十分に整備されていません。当館でのこうした状況を改善するために保存環境のモニタリングや資料保存手法についての調査を行うとともに、同じような課題を抱える自然史系博物館や研究機関との情報共有を進めています。

外部研究費:日本学術振興会科学研究費若手B「自然史博物館に残された絵画資料「標本画」の活用と共通課題克服のための実践的研究」16K16344 平成28年度-令和2年度

葉に生息している菌類の研究

葉が樹上で生きているとき、枯れかけているとき、落葉して地表に落ちたあと、それぞれの段階でさまざまな菌類が生息し、1枚の葉のなかでも陣取り合戦をしています。菌の生態によって「植物病原菌」や「落葉分解菌」など分けられますが、その中間的な存在の菌類もいます。これらの菌類がいつからどのように葉に入り生息しているのか?落葉の分解にはどのように関わっているのか?をテーマに調べています。

展示(みせる)

目に見えにくい菌類をいかに展示するか?

菌類の種や形態はとても多様で、目に見える大型のきのこになるのは、その生活史の中でも種多様性の中でも、ごくわずかです。目に見えない多様な菌類の世界をいかに展示し、その存在を実感してもらえるか?というテーマで展示手法を検討しました。

外部研究費:全国科学博物館振興財団 科学博物館活動等助成事業(平成23年度)「目に見えにくい菌類の「視覚化」による新しい体験型展示手法の開発」

これまで関わった主な展示

- 2009年度 特別展「木の洞をのぞいてみたら―樹洞の生きものたち―」

- 2011年11月~2012年1月 ミニ企画展示「菌類のミクロワールド」 (主担当)

- 2014年度 特別展「どうする?どうなる!外来生物‐とりもどそう 私たちの原風景‐」

- 2014年度 企画展「恐竜の玉手箱」

- 2015年度 特別展「生き物を描く~サイエンスのための細密描画~」

- 2020年度 企画展「かながわ発 きのこの新種展」

- 2023年度 特別展「かながわご当地菌類展」

- 2023年度 企画展「動物のくらしとかたち―薮内正幸が描いた生態画の世界―」

教育・普及(つたえる)

入生田菌類誌

博物館の周辺に生息するさまざまな菌類について、菌類ボランティアの皆さんによる詳細な顕微鏡観察と文献調査を3年間にわたって行いました。執筆にあたっては各分野の専門家の指導を受け、勉強会を実施、原稿の修正などを行いました。この結果をまとめ、2011年3月「入生田菌類誌資料 第1巻」として刊行しました。地方博物館を舞台に、アマチュア(市民)とプロ(職業研究者)が連携してできあがった、画期的な資料です。

※現在、菌類担当の折原学芸員を中心に第2巻の発行に取り組んでいます。

おもな依頼講演

- 「菌類と伊藤篤太郎」第32回名古屋大学博物館企画展講演会 2016年4月

- 「今関六也菌類図譜―その全貌と学術的価値―」大阪市立自然史博物館 2014年1月

- 「地方博物館を介した菌類インベントリー構築に向けた試み」日本菌学会関東支部大会(話題提供講演―ミュージアム-アマチュア-アカデミアが連携して探る菌類の多様性―)2012年4月

過去のトピックス

- 今関六也 菌類細密画コレクションの感謝状贈呈式を行いました 2015年11月12日更新