学芸員の展示余話

第68回「『熱帯多雨林の壁』から熱帯多雨林の画像映写へ。さらに先は…」

博物館1階の生命展示室には、ひと際目を引く、板根(学芸員の展示余話第2回)が展示されています。その一角は「被子植物の世界」の展示コーナーであり、この板根と熱帯のラン科植物の模型やラフレシアの模型(同第42回)、学芸員が「イネ科の壁」、「熱帯多雨林の壁」と呼び慣わす壁面で構成されています。「イネ科の壁」は、森の外へと生活の場を広げ、地表を覆う面積が最も大きいイネ科植物が広がる草原景観のイメージ画像を背景に、イネ科植物の押し葉標本が展示されており、一方、「熱帯多雨林の壁」は、熱帯多雨林の景観のイメージ画像が、開館以来長らく展示されていました。

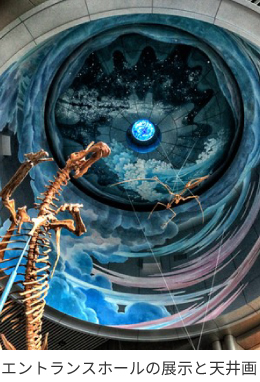

その後、展示室1階のパネル類やラベル類を更新した際に、「熱帯多雨林の壁」には、固定的な画像を展示するだけでなく、さまざま熱帯多雨林の画像を映写してはどうか、という案が検討され、一部に白いスクリーンが用意されました。そして、さらに幾年月が経過し、この度、空調等改修工事が完了し、再開館にあたり、エントランスへ新たに設置されたデジタルサイネージとともに、この壁面スクリーンにも、いよいよ熱帯多雨林の画像の映写が開始されます。3月16日から再開館した当館へお越しになってぜひご覧ください。

今後、熱帯多雨林の画像をさらに充実させるとともに、展示室内でのイベントの際にスクリーンを活用するなど、新たな博物館活動の場として展開できるのではないかと期待しています。

新しくスクリーンに映写された画像の一コマ

(学芸部長・田中徳久)

第67回「美しい謎の細密画の話」

博物館ではときに、研究者やそのご遺族から資料を「寄贈したい」というありがたいお申し出を受けることがあります。その中身は標本に限らず、書籍、図画、写真フィルム、原稿などさまざま。その方の人生を通して集められたり作られたりしたものなので、膨大な量になります。博物館の収蔵庫は無限ではないので、さまざまな観点から検討した上で受入れを決めます。

博物館の3階、共生展示室の一角にできた新たな展示コーナーでは、そのようにして寄贈された資料も展示しています。きのこの「ナメコ」細密画にご注目ください。これは日本を代表する菌学者の一人である今関六也氏のご遺族から寄贈された資料の中のひとつです。受入れ当初、この見事な図は誰がどのような目的で描いたものか分かりませんでした。しかし、研究を進めていくうちに、明治時代の洋画家・生物画家の佐久間文吾氏が描いたものではないかという情報にたどりつき、前後して、現役の菌学者により新たな学術的側面が加わりました。

植物学者の伊藤篤太郎氏は、日本で古くから食用にされてきたナメコの特徴を分類学的に整理し1929年に新種として発表しましたが、根拠となる標本は示されていませんでした(現在は、根拠となる標本を研究機関等の標本庫に収め、論文中に標本番号などで明示しなければならない)。一方で、標本に基づいて描かれたであろう精密な図版が添えられていました。それがこの図です。そこで、その所在不明の標本の代わりに論文の図版が、「ナメコ」の特徴を示す証拠資料として、現役の菌学者によって新たに指定されたのです。

受入れ当初、はっきりとした情報はありませんでしたが、その後の研究の進展によって自然史科学的に大変貴重な資料となったわけです。

「ナメコ」細密画と、その図版が掲載された論文(Ito, 1929)

(学芸員・大坪 奏)

第66回「きらびやかな『美しい色彩』コーナーができるまで」

当館の生命展示室の昆虫コーナーには、他の館には見られない特徴がいろいろとありますが、これは開館に向けて展示の準備を進めた時期に、当時の昆虫担当の総括だった故高桑正敏学芸員と相談して、「これまで見たことのない展示を作ろう!」という大きな目標を立てて知恵を絞っていった結果なのです。今回はこのコーナーについて紹介しましょう。

当時の一般的な昆虫標本の展示は、種類ごとに並べていました。当館では、ジャンボブックの昆虫コーナーの「日本のチョウ」や「日本のクワガタ」などで展開している手法です。

今回は、せっかく新しくできる博物館なのだから、新たな展示の切り口を模索して、それまでの「分類群ごとに並べる」という常識的な展示の手法から離れ色で括ってみたら面白いのでは?!」という発想で、「銀色の虫」「赤い虫」など、系統的には全く関係のない、それぞれの種類が持っている独自の色彩に着目して、集めて並べました。

開館に向けて世界各地から収集した展示標本の中から素材として使えそうな標本を探すことに加え、世界の昆虫図鑑を紐解いて、「色目線」での良い素材を探索し、さらに収集していきました。

せっかく過去の常識を壊す展示を展開するので、集めた標本を旧態依然の形式で並べるのも面白くないということで、様々な「崩し」の工夫をしています。

色彩というくくりにしたので、「色」をきれいに見せることに注意しました。 虫の並びも従来の直線で構成されたものではなく、「曲線を多用して集合美で魅せる」ことを一つの展示の芯に据えて、さらにスポットライトの光線の角度に合わせて翅(はね)や体の向きを最も美しく見える向きに微調整し、展開していきました。

この成果が、多くの方が足を止めて見入ってくださる、「美しい色彩」のコーナーなのです。様々な昆虫が持つ美しい色彩を楽しんでいただくとともに、同じような色彩が色々な分類群、いろいろな大陸で同じように現れることも面白い現象です。

(学芸員・苅部治紀)

第65回「イカ?スッポン? 風変わりな形のきのこ」

当館3階にある「ジャンボブック展示」コーナーの一つに、神奈川のきのこに関する展示があります。展示更新のための予算の確保が難しく、少々古めかしい展示となってしまっているのはご容赦いただくとして、その中に、とても風変わりな形のきのこのレプリカが展示されています(図)。白いレースのマントを着けたようなキヌガサタケや、まるでイカそのもののような形のアカイカタケなど、これらは「スッポンタケ目」というグループに含まれるきのこです。これらのきのこは、初めはたまごのような形をしていて、その中で成熟します。その後、たまごが割れて、きのこが顔を出します。現れたきのこはぐんぐんと成長し、数時間のうちに成長を終えます。この仲間のきのこの上部には、黒いドロドロとした粘液(グレバ)が沢山ついており、動物のフンのような悪臭をはなちます。実はこれは胞子のかたまりで、においにおびき寄せられたハエなどの動物により、これらのきのこは胞子を遠くに運んでもらっているのです。とても風変わりで目立つこれらのきのこの姿は、胞子を運んでくれる虫たちに、その存在を知らせるために進化したものなのかもしれません。

菌類ジャンボブック展示のスッポンタケ目のきのこ(レプリカ).

左上:キヌガサタケ 左下:アカイカタケ 右上:キツネノタイマツ 右下:スッポンタケ

(学芸員・折原貴道)

第64回「地球を支えるメンテナンスの話」

当館1階「地球を考える」展示室においてひときわ目立つ展示物、それは巨大な地球儀です。直径は3メートルでFRP(繊維強化プラスチック)製。地軸の傾き約23度にあわせて回転しています。地球儀の表面には、海底から陸上までの地形の凸凹を表現しています。赤色のランプは火山、白色は巨大な地震の震央の位置です。日本周辺を見ると日本海溝や伊豆小笠原海溝の左側にこれらのランプが多くありますが、これは地球を覆うプレートの動きに関係しています。

話は変わって今回の本題は、この地球儀のメンテナンスの話です。通常は年一回、ランプ光源の交換と表面の補修、および駆動系の点検を行います。火山や震央のランプは、地球儀内部にある光源から光ファイバーによって表面に導かれています。そのため、南半球のある大陸に隠された秘密のドアを開けて内部に入らなければなりません。この3つの作業だけなら、休館日の1日で終わります。しかし今回は空調等改修工事によって連続した作業時間が確保できるため、長年の使用により消耗していることが点検によって判明したベアリングを交換しました。回転軸は斜めになっているので、地球も斜めに持ち上げないと、回転軸を抜くことができません。そのために足場を組み、地球儀上部の北極付近に穴をあけ、ベルトを通して持ち上げました。この作業は、結構大変で3日間にも及びました。

これらのメンテナンスによって、今日も地球は正常に回っています。

地球儀の日本列島と西太平洋周辺(茶色は陸地、青色は海底)

ランプ光源の交換をするために地球儀内部に入り込む

地球儀を浮かせるための足場(上部の銀色の部分から地球儀を吊り上げる)

(学芸員・新井田秀一)

第63回「霊長類の祖先はだれ?」

生命展示室の「森の開拓者・霊長類」の右下隅、ドーム型の展示ケースの中には、モグラの剥製が展示されています。なぜサルの仲間・霊長類の展示場所にモグラが展示されているのでしょうか?2005年6月発行の自然科学のとびら第11巻2号で、山口佳秀学芸員(当時)がこの展示を紹介しています。展示意図の説明には「森の中で細々と暮らしていた原始的な食虫類(現在のモグラの仲間)から霊長類は生まれました。」という一文があります。かつて、霊長類の祖先はモグラの仲間だと考えられていたため、ここに展示されているのです。

しかし、山口さんがこの記事を書かれた頃、分子系統学の発展により哺乳類の系統関係の解明が急速に進み、霊長類に最も近縁なのはツパイ、ヒヨケザルの仲間で、その次にウサギやネズミの仲間が近く、モグラに近縁なのはコウモリ、ウシ、ネコ、ウマの仲間などであるという仮説が有力なものとなりつつありました。この仮説は、現在では多くの研究者に支持されており、定説と言っても良いものとなっています。しかし、2005年時点では哺乳類の系統分類学を専門とするごく一部の研究者を除き、この最新の知見はまだほとんど共有されていませんでした。

博物館の展示は、科学の進歩に伴って情報が古くなり、最新の知見から徐々にかけ離れたものになってしまうことがあります。その都度展示を替えればいいのでしょうが、展示替えには、新たな剥製を調達し、レイアウトを変えるなど、予算やスペースの制約によって、すぐにはできない事情があります。

しかし、この展示は、余りにも最新の知見からかけ離れてしまいました。ここには6種の剥製を展示していますが、現在も霊長類に近縁と考えられているのは、コモンツパイだけです。残りの5種をウサギやネズミに変えるのは比較的簡単にできそうですが、ウサギがヒトに近縁だなんて見た目からは想像できないですよね?展示する資料や展示手法も含め、どのように更新するのがよいのか、とても悩ましい問題ですが、我々ヒトを含めた霊長類の祖先がだれか?という問いは、我々のルーツに迫る重要で興味深いテーマです。いつかやってくる更新の機会に備えて、担当学芸員一同でアイディアを練ってより良い展示内容を考えておきたいと思います。

「森の開拓者・霊長類」のコーナーに展示されているモグラの仲間(左手前のケース:アズマモグラ、ヒミズ、シントウトガリネズミ;右手前のケース:ニホンカワネズミ、ジャコウネズミ)とツパイ(中央奥のケース)

(学芸員・鈴木 聡)

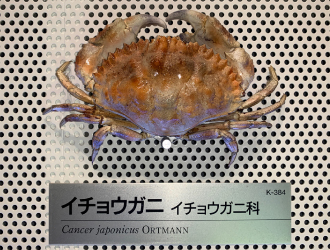

第62回「マツバガニと『松葉ガニ』」

ジャンボブック展示「10本脚をもつ大物たち」の右ページには、日本の大型のカニが、欄外のタカアシガニを含めて10種展示されています。どれもこれも何かしらのエピソードを持つ知名度の高いカニで、生態、形態、名前に隠された逸話など、うんちくを語ろうと思ったら種の数だけ「展示余話」が書けそうな、日本を代表するカニたちばかりです。ただ一つ、マツバガニを除いては。

ケースの左下、ケセンガニ科のズワイガニはカニの女王(Queen Crab)とも呼ばれ、その繊細な味わいは日本全国のカニ好きを魅了してやみません。女王の名にふさわしく、日本海沿岸の各地で冬の味覚の頂点に君臨し、食通も垂涎の食材として扱われるカニです。生物学的に正式な名前である標準和名はズワイガニですが、古くから各地で利用されてきたため様々な地方名、市場名、地域ブランド名を持つことでも知られています。みなさんも「越前ガニ」「間人(たいざ)ガニ」「香箱(こうばこ)ガニ」などの名前を聞いたことがあるかもしれません。中でも「松葉ガニ」という市場名は非常に有名で、このカニの正式な名前がマツバガニであると思い込んでいる人も、西日本を中心に少なくありません。

ところが実は、マツバガニというのは、似ても似つかぬオウギガニ科の一種に与えられた標準和名なのです。もしかするとこの展示を制作した当時の学芸員は「本家本元のマツバガニは実はこんなカニなんですよ」と、いたずら心でこのカニを展示に加えたのかもしれません。そう考えると、わざとズワイガニから遠く離れた対角線上、ケースの右上 に配置したのも、何だか意図的にも思えてきます。

ケースの中に展示されている9種のカニ

(学芸員・佐藤武宏)

第61回「急増するペット由来の外来鳥類」

これまで外来鳥類※といえば、施設等での展示用や食用として導入されたものが、何らかの理由で野外に逃げ出したものが大半でした。この展示で紹介しているハッカチョウやワカケホンセイインコのように、特定の地域で複数個体がほぼ同時に確認され繁殖し、その後、ほかの地域に徐々に広がり定着をする、といった特徴がみられました。

しかし近年、ペット由来と考えられる外来鳥類の確認情報が急増しています。これらは単独で住宅地等の人家近くで発見されることが多く、ペットとして人気のあるブンチョウやセキセイインコのほか、北米原産のフクロウ類や南米にしかいないタカ類などの希少な種も観察されています。中には足環等をつけているものも確認されています。おそらく飼い主の不注意により逃がしてしまったのでしょう。

これらが記録 されるのはごく短い期間です。おそらく多くの鳥は、日本の気候や環境が合わなくて野外でくらしていけず、死んでしまったと考えられます。ペットを飼うときは 一生面倒を見ること、またその種に合わせた飼育環境を整えることを忘れないでほしいと思います。

※外来種の鳥類を指します。外来種とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことです。

当館神奈川展示室で紹介している外来鳥類

羽の色や模様から外国産のハヤブサと思われる.足に革ひものようなものを付けていた.(秋山幸也氏撮影/神奈川県)

(学芸員・加藤ゆき)

第60回「翼竜が空を飛ぶ」

当館のエントランスホールには2種類3頭の翼竜が飛んでいます。最も低く飛んでいるのは海面を泳ぐ獲物を狙って降下中のアンハングエラ。鋭い歯がたくさん生えています。遠く、上空を飛んでいるのと、チンタオサウルスの上を飛ぶ翼竜は同じトゥプクスァーラです。チンタオサウルスの上を飛ぶ1頭だけ、旋回中の姿に復元しました。

この翼竜の飛行姿勢を造るために、滑空する大型の鳥類(アホウドリなど)の旋回中の画像を集めて、頭の中に翼竜の姿を描きます。1994年はインターネットのない時代で、当館のライブラリーもまだありませんでしたから、これだけでも大変でした。当時鳥類担当だった故中村一恵氏の協力もあってなんとかイメージを固め、何枚もイラストを描きました。

そしてエントランスホール内にやぐらを組んで、バラバラの骨を1本ずつひもで吊し、旋回飛行のイメージと合わせていきます。納得のいく姿勢ができたら、レプリカに金属製の骨材を入れて固定してもらいます。それを数本のワイヤーで吊ってから形が崩れないように注意して、それまでやぐらから骨を吊っていたひもを外していきます。最後に天井から下ろしたワイヤーにつなぎ、位置を決めて完成しました。

トゥプクスァーラ

(学芸員・大島光春)

第59回「哺乳類の実物カタログ」

アンモナイトの壁を左に見ながら進むと右側に突然広がる大きな空間。生命展示室の大型動物ステージでは、「わー!すごい!!」という声をよく耳にします。恐竜・ゾウ・鳥類が並ぶ中央ステージの対面に哺乳類のステージがあります。キリン、オオカミ、ライオン、ヒグマ、インドサイ、後方には、トナカイ、エランド、ジャコウウシ、バッファローもいます。前列にはコアラ、カンガルー、オオアリクイ、ツチブタ、ヒヨケザル、ハイラックスなどなど。まさに、哺乳類の多様性が一挙に見られるカタログです。ほぼ全員がまっすぐ正面をにらむように立っている姿は迫力があります。

近よってみると彼らは木のブロックの上に乗っています。はく製のフレームとなる鉄芯をこのブロックに刺して、さらにステージ下からボルトで固定してあるのです。よく見てみると、このブロックはいくつかが連なってグループを作っているのがわかります。開館当時、展示する種を分類単位ごとにまとめて配置しようと考え設けたものですが、今となっては意味がありません。理由の1つ目は、ジャガー、ライオン、レッサーパンダなど展示効果の高い食肉目だけが増えた結果、グループ内のブロックに立てられなくなったことです。2つ目はDNAの塩基配列を解析した結果、哺乳類の分類体系が変わっていることです。たとえば、キリンやシカなどはウマなどよりクジラに近いことがわかり、鯨偶蹄類というグループが新たにもうけられています。

至近距離で見られる哺乳類の実物カタログはいろいろな楽しみ方ができます。手足の形や指の数、目の位置を調べたり、被毛の硬さ柔らかさを観察したりしても面白いです。インドサイの皮膚は分厚く硬く鎧のようですが、表面には毛がはえていますよ。博物館の職員の間では、イケメン哺乳類ランキングが作られたこともあります。筆者の推しメンは、ちょっと垂れた前髪がチャームポイントのマエガミジカです。博物館でぜひ探してみてください。

かつての哺乳類ステージ

(学芸員・広谷浩子)

第58回「ウシマンボウがマンボウに化けていた話」

当館の魚の展示で目を引くものの一つに、生命展示室の支柱に取り付けられた“マンボウ”のはく製があります。この個体は1977年に真鶴町岩で漁獲されたもので、江の島水族館(当時)でホルマリン漬けにされて15年間も展示されていたので、ご記憶の方もおられるのではないでしょうか。その後当館に寄贈、はく製にされて、1995年のオープン時からはずっと今の場所に展示されています。

皆さんはこのはく製の名前ラベルが近年になってマンボウからウシマンボウに変更されたことをご存じでしょうか?2017年にマンボウの標本を調査するために来館された澤井悦郎博士(マンボウなんでも博物館)による詳細な研究によって、このはく製がマンボウではなく、体重2トン以上に達する世界最重量の硬骨魚類として有名なウシマンボウであることがわかったからです。

ずいぶん長い間、間違った名前で展示されていたわけですが、これは無理からぬことでした。そもそもマンボウ科魚類の形態による分類学的研究が進展したのは2017年のことですし、ウシマンボウの特徴の多くがはく製にする過程で変形したり縮小してマンボウのようになっていたこと、さらにはウシマンボウなら縁辺が滑らかであるはずの舵鰭(尾びれに相当する)の形態に異常があり、これまたマンボウのように波打って見えていたため、専門家でもその場ですぐには結論を出せないほどだったからです。

まさかウシマンボウがマンボウに化けていたとは!学芸員は、はく製を見る目をもっと養わねばと思い知らされた一件でした。

【参考資料】

- 澤井悦郎, 2017. マンボウのひみつ. (xvi)+187+iii pp. 岩波書店, 東京.

- 澤井悦郎・瀬能 宏・竹嶋徹夫, 2019. 神奈川県立生命の星・地球博物館に展示されていたウシマンボウの剥製標本. 神奈川県立博物館研究報告 (自然科学), (48): 37-42.

ウシマンボウ 全長177.2 cm

(学芸員・瀬能 宏)

第57回「岩石の『かたち』」

岩石にも「かたち」があります。割れたり削れたりすればすぐに特徴が変わってしまうため、動物や植物のように「かたち」の違いを種類分けの決め手にすることはありませんが、さまざまな要因によってちょっと不思議な割れ目や模様などができ、目を引く景観が生み出されることがあります。そんな岩石たちを紹介しているのが、地球展示室の“岩石の壁”。実物標本と型取り模造を組み合わせて展示しています。

まずは、地球内部の熱が生み出した「かたち」。マグマが固まる時に縮んでできた規則的な割れ目『柱状節理』や、溶岩が水中で冷え固まりながら積み重なった『枕状溶岩』の崖を、壁面に再現しています。そして、揺れ動く水が海底の砂地に描き出した『リップルマーク』は、地球表層のエネルギーが作り出した形状です。また、シアノバクテリアが砂粒を取り込んで固めた『ストロマトライト』のように、生物が作り出した構造もあります。マグマ、水、生物、それぞれのエネルギーが、岩石の「かたち」となって残されているのですね。

地球展示室「岩石の壁」

柱状節理

リップルマーク

これらの標本についてもっと詳しく知りたい方は、こちらをお読みください。

【自然科学のとびら】

- Vol.26,No.4「どうやってここへ?展示室の切り取り・型取り・はぎ取り標本」

- Vol.10,No.2 展示シリーズ11「ヒマラヤの“リップルマークの壁”」

- Vol.6,No.2 展示シリーズ2「ストロマトライト−酸素大発生の謎を解く石−」

(学芸員・石浜佐栄子)

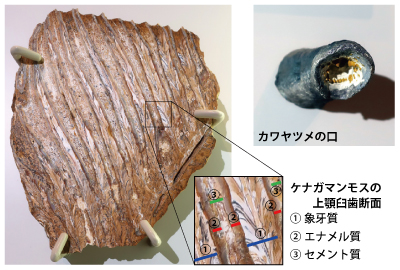

第56回「マンモスの歯とヤツメウナギ(カワヤツメ)の頭」

一見つながりがなさそうなこの2つが隣り合って展示されている場所をご存じですか?

正確には見開きになっているのですが、ジャンボブック展示室の「歯の話」です。ここではいろいろなかたちの脊椎動物の歯を紹介しています。

マンモスの歯は縦に切断してあり、エナメル質/象牙質/セメント質の3種類の板がミルフィーユのように重なっていることがよく分かると思います。化石の標本では地下での鉱物などが染み込んで色がついていますが、染み込み方の違いから材質の違いがはっきりと分かります。このことが現生のゾウの歯ではなく化石を使っている理由です。

ヤツメウナギは古生代に栄えた“無顎類”※と呼ばれるグループの一つである円口類に属していて、文字通り顎がありません。しかし、口には同心円状に角質の歯が並んでいます。この奇妙な口を見ていただきたくて展示しています。

展示する剥製標本の製作は、有名な生物標本業者に依頼しようとしたのですが 、「できない!」と泣きが入りました。顎がなく、頭を含めて全身の骨格が軟骨でできているヤツメウナギは、普通は液浸標本にするのだそうです(そりゃそうか!)。というわけで、展示されているのはレプリカです。

※無顎類:分岐分類学上の単系統群ではないのですが、便宜上使われているグループ名です。

(学芸員・大島光春)

第55回「ツールを獲得した生物たちの飛躍:先カンブリア時代から古生代へ」

展示物を見るときに一歩下がって、展示構成に目を向けてみると、展示物の深掘りにもつながります。その一例として、地球展示室「生命あふれる地球」の冒頭3つの展示ケースについて、対となる見方を紹介したいと思います。

「生命あふれる地球」コーナーでは、地質時代に繁栄した生物たちを表現しています。このコーナー冒頭のケースとは「エディアカラ生物化石群」、「ボリビア産の古生代無脊椎動物化石」、「ウミサソリ」の3つです。

対としてわかりやすい展示は、左側のエディアカラ生物化石(先カンブリア時代)と、右側2つのケースの ボリビア産化石とウミサソリ(いずれも古生代)の組み合わせです。展示ケースの違いが目立ちますが、本質は、地質時代の違いと体のつくりの違いにあります。海底面を覆ったり、海底からゆらゆらと立ち上がったりして生活したエディアカラの生物たちに対して、古生代の生物は骨格を獲得し、様々な体のデザインを生み出しました。

右側2つのケース、ボリビア産化石の三葉虫とウミサソリとの間にも対となる関係があります。ずばり、捕食と被食の関係(食う食われるの関係)です。三葉虫は被食者として、ウミサソリは捕食者に位置づけることができます。早く見つけて敵から逃れるためのツール、獲物を捕らえるためのツール、そのどちらともなり得る「眼(複眼)」の存在は重要です。三葉虫とウミサソリの大きな眼をみていると、古生代の「眼の獲得」が多様な生物を作り出すきっかけになったという説もうなずけますね。

第54回「この化石、何に見える?」

日本・中国・北米に分布するオオサンショウウオ類(Cryptobranchidae)は、現生両生類の中でもひときわ大きく、まさに水辺の“ヌシ”のような堂々たる姿をしています。彼らは、いつごろ地球上に現れたのでしょうか?

化石記録によると、現生の系統に近いオオサンショウウオ類(Cryptobranchidae)は、恐竜絶滅後の暁新世(約5,600万年前ごろ)から見つかっています。また、かつてはヨーロッパにも分布していたことが知られているのですが、その発見史については、ちょっとした逸話があります。1725年、スイスの博物学者のヨハン・ヤーコブ・ショイヒツァーは、自国の中新世(約2,300万年前)の地層から発見された、頭から胴体までが約1 mの動物化石を見て、この化石が旧約聖書に登場する大洪水で、ノアの方舟に乗れずに死んでしまったヒトの骨であると解釈します。そして翌年には、ラテン語で「大洪水の証人」を意味する“Homo diluvii testis”と命名し、ロンドンの王立協会(Royal Society of London)に報告しました。ヒトの骨格にしては小さすぎるように見えますが、当時の人々には彼の説が広く受け入れられたようです。ところが、19世紀に入ってフランスの博物学者のジョルジュ・キュヴィエによって、ヒトではなくサンショウウオ類の化石であることが指摘され、その後の研究で、学名もAndrias scheuchzeriと改められました。この種小名は、ショイヒツァーに献名しています。

当館の展示室にも、中新世から産出したヨーロッパのオオサンショウウオの化石(Andrias scheuchzeri)と、現生の骨格(Andrias japonicus)が展示してあります。皆さんには、この化石が何に見えるでしょうか? 開館したら観察してみてください。さらに機会があれば、水族館や動物園で彼らの動く姿を見ると、また新たな発見があるかもしれません。

ヨーロッパのオオサンショウウオ化石のレプリカと、現生オオサンショウウオの全身骨格

(学芸員・松本涼子)

第53回「立体地図で比べる火山の姿」

富士山と箱根火山の様子を上から眺めることのできる立体地図が神奈川展示室にあります。この模型は100 mごとに高さを区切った等高線で段差をつくり、それらを積み上げることで地形の起伏を再現したものです。

一段ごとの形、すなわち等高線の入り組み具合を目で追ってみましょう。すると、富士山ではおおむね円形の段が積み重なっており、箱根火山では複雑に入り組んだ形をしているのが見てとれます。これは富士山には大きな谷がない一方で、箱根火山にはいくつもの谷があり起伏が激しいことを示しています。

等高線から読み取れる火山の姿は、火山が経てきた時間やその成長の過程を反映しています。箱根火山に谷が多いのは、およそ40万年間の活動史の中で、複数の山体が複雑に成長しつつ、侵食されながら今の姿になったためです。一方、富士山が今の姿になるまでには、およそ10万年間しかかかっていません。富士山は侵食をあまり受けておらず、噴火時に形成された滑らかな斜面が残っているのです。また、富士山は短い期間に大量の噴出物を出したことで、谷ができてもすぐに埋められてきたと考えられます。

立体地図

(学芸員・西澤文勝)

第52回「奇妙な化石に会いたくて」

エディアカラ生物群は、オーストラリアのアデレードの北方に位置するエディアカラ丘陵で最初に発見され、その後世界中で見つかっています。1999年、私はこのエディアカラ生物群化石を見るためにエディアカラ丘陵に向かいました。当時、まだカーナビはなく、道路地図を頼りに、舗装された幹線道からエディアカラ丘陵に至る、轍だけが残る未舗装道を見つけました。入口には「立入禁止。入る場合は地主に許可を」と書かれた看板があったので、地主に会って許可を得た後、轍だけをたよりに一路丘陵を目指しました。しかし、残念ながらレンタカーの日本製乗用車はオーストラリアの悪路に弱く、はるかかなたのエディアカラ丘陵には、結局たどりつくことはできませんでした。今となっては、懐かしくも苦い思い出の地です。

奥に見える山頂が平らな丘が、エディアカラ丘陵。

その距離推定12km。しかし、この場で断念。

当館地球展示室に展示されているエディアカラ生物化石(複製)

(学芸員・山下浩之)

第51回「ダーウィンのラン撮影記」

博物館に着任して、何気なく昆虫展示の標本箱を眺めていた時に、口吻のとても長いガの標本が目に留まりました。それがダーウィンによって存在を予想されていたことで有名なキサントパンスズメガの標本であることに気づいた私は、対となるラン Angraecum sesquipedale(アングレカム セスキペダレ)とセットにした共進化の展示を作りたくなりました。

折しも、展示室の小規模な改修が予定されており、昆虫担当もスズメガ標本の引っ越しを快諾してくれました。問題はランの方です。国内で育てている場所は限られており、しかも毎年咲くわけではありません。無理か、とあきらめかけていた頃、相談先の国立科学博物館の遊川博士から「咲きましたよ」とご連絡をいただきました。

年の瀬の12月25日、つくば実験植物園の温室へお邪魔し、暖かな午後の木漏れ日の下、「ダーウィンのラン」との初めての対面に感激の 声をあげながら撮影したものが、1階生命展示室にある「多様性が生まれるしくみ」の写真です。

花の各部分の大きさを記録して、展示の図を作りました

(学芸員・大西 亘)

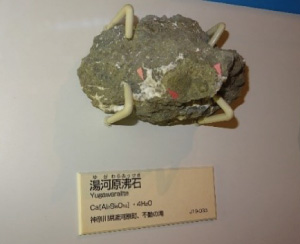

第50回「新鉱物に名湯「湯河原」の名をつけた偉大なアマチュア研究者」

神奈川県の湯河原温泉は、 日本最古の和歌集である万葉集にも謳われたほど歴史のある温泉です。その温泉地で世界初の発見となった 鉱物が、湯河原沸石(Yugawaralite)です。1931年、当時の旧制中学生であった鉱物少年が、避暑に訪れた湯河原温泉の不動の滝で、凝灰岩の中に無色透明の板状の鉱物を発見しました。少年はそれが沸石と呼ばれる鉱物の仲間だが、それまで知られている種類ではない、と気がついていました。この少年こそ、のちに日本を代表するアマチュア鉱物学者となる櫻井欽一博士(1912~1993)でした。その後20年余 の歳月を経た1952年、櫻井氏はその鉱物が沸石類の新種であることをつきとめ、発見地である湯河原の名前をつけて発表しました。湯河原沸石は日本地質学会「県の石」の「神奈川の鉱物」に選定されています。

ところで、櫻井博士の本業は東京・神田にある老舗の鳥鍋屋さんの三代目ご主人で、小気味よい風情はいかにも江戸っ子らしい方でした。一方、生涯にわたって収集した膨大な鉱物標本は、日本屈指のコレクション です。旧神奈川県立博物館時代の開館当初からご指導をいただいた縁もあり、鉱物や化石、貝類、図書などのコレクションをご遺族から当館にご寄贈いただきました。

もっと知りたい方は、当館特別展図録「偉大なアマチュア自然科学者の軌跡 櫻井コレクションの魅力」(1997)および濱田隆士「櫻井欽一博士とその足跡―出逢いと運命―」自然科学のとびらVol.3, No.1をご覧ください。

当館ジャンボブック展示室「神奈川の鉱物」に展示中の湯河原沸石(KPM-NM 13516-1)

湯河原沸石(KPM-NM 13516-3)の接写

在りし日の櫻井欽一博士(1993年撮影)

(館長・平田大二)

第49回「比べてみよう!私たちの腕とユーステノプテロンのヒレ」

進化の過程で手足を獲得した脊椎動物(四肢動物=Tetrapoda) が、陸上へと進出を始めたのはデボン紀(約4億年前)のこと です。この初期の四肢動物に最も近いとされるのが、肉鰭類であり、その中でも最もよく知られているのが、デボン紀後期(3億8200万年前)の地層から見つかっているユーステノプテロンです。彼らの胸ビレを構成する骨の中には、ヒトの腕と同じく 、

四肢動物に近いされるユーステノプテロンは、陸上を歩くことができたのでしょうか? これまでの研究によると、彼らはヒトの肩関節にあたる ヒレの付け根部分が20から25度ほど曲がり、ヒレ全体を前後にバタバタと動かすことができた と推定されています。さらに、ヒレの中央寄りにある、ヒトの肘にあたる関節も、わずかに曲げることができたようです。しかし彼らのヒレは、陸上で自身の体重を支えて歩行するまでの強度と自由度はなく、陸上歩行には向いていなかったと考えられています。

近年、多くの新しい化石の発見により四肢動物の段階的な進化が明らかになりつつあります。ユーステノプテロンのように 古くから知られている動物であっても、研究が進むにつれて、今後新な発見があると期待されます。

カナダ、ケベック州に分布する古生代デボン紀後期(3億8200万年前)の地層から発見されたユーステノプテロンEusthenopteron foordi

(学芸員・松本涼子 )

第48回「擬態の名手、タテジマカミキリ」

生命展示室の一角に、擬態する昆虫の展示があります。その中に、木の枝に擬態したカミキリムシであるタテジマカミキリがいます。世界中の珍奇美麗な昆虫に交じっていくつかある、日本産の昆虫でもあります。このカミキリムシは木にそっくりなその姿だけでなく、成虫は木にしがみついたまま冬越しをするという面白い生態をもっています。カクレミノやヤマウコギの枝に、自分の腹部がはまる凹みを掘り、そこに止まって寒い中、野ざらしで冬越しをします。県内では三浦半島などの温暖な地域で探すと、運が良ければ真冬でもその姿をみることができます。展示室は工事のため春まで休館(令和4年3月15日までの予定)ですが、ぜひ野外で探してみてください。

私の前任の学芸員である故 高桑正敏さんはカミキリムシの研究者であり、また熱烈な愛好家でもありました。そのため、この展示にはカミキリムシへの愛とこだわりが盛り込まれています。野外で本種を見ることができた人は、春になったら、ぜひ展示室のジオラマ標本も見て、比べてみてください。

冬越しするタテジマカミキリ(KPM-NKA5454;高桑正敏博士撮影)

(学芸員・渡辺恭平)

第47回「渓流沿いのゼンマイは痩せている?」

山菜としておなじみのゼンマイは、公園や道路等の法面の草地など私達の身近な場所で見られるシダ植物ですが、渓流沿いにはゼンマイがその環境に適応し分化したと考えられているヤシャゼンマイが生育しています。ヤシャゼンマイは、神奈川県内では主に相模川や道志川の渓谷の水際の岩上で見られます。

ヤシャゼンマイは、ゼンマイに比べて葉(正確には葉の小羽片)が細長いのが特徴です。渓流沿いの植物には、葉が細いものが多くみられますが、これは冠水時に葉がちぎれたり、傷んだりしないよう、葉を細くして、水の流れに耐えるためだと考えられています。

ヤシャゼンマイは夜叉薇と書きますが、その名前の由来は、小羽片が細いため「ヤセゼンマイ(痩せ薇)」が転じた、「優しいゼンマイ」という意味の「ヤサゼンマイ」が転じた、ゼンマイの

ヤシャゼンマイの模型(ジャンボブック展示室)

ゼンマイ、オオバヤシャゼンマイ、ヤシャゼンマイの葉

(小羽片)の比較(オオバヤシャゼンマイはゼンマイとヤシャゼンマイの雑種)

(学芸員・石田祐子)

第46回「いん石衝突がつくり出した天然ガラス」

テクタイトは、緻密で硬い天然ガラスです。色はほとんどが黒色ですが、茶色や緑色のものもあります。成因については火山噴出物説、月起源説などがありましたが、現在では成分組成と形状から、巨大ないん石の衝突により地球表面の岩石が溶けて、空中を飛散して急冷し、地表に落下してきたものと考えられています。テクタイトが分布するのは、オーストラリアから東南アジア周辺、米国の東部から南部、西アフリカのコートジボアール周辺、ヨーロッパのチェコ周辺の4地域に限られています。発見された場所により、それぞれ名前がつけられています。

展示されているテクタイトは、黒色のインドチャイナイト(タイ産)と緑色のモルダバイト(チェコ産)です。その形は、しずく型や鉄アレイ型、層状や不定形などさまざまです。表面には、小さなくぼみがたくさんあります。モルダバイトの緑色は微量に含まれる鉄とマンガンの成分によるもので、美しいものは宝飾品にもなっていて、当館でも所蔵しています。モルダバイトをもたらしたいん石衝突クレーターは、ドイツのリース・クレーターです。インドチャイナイトは、東南アジア周辺と推定されていいます。モルダバイトの年代は約 1,500万年前、インドチャイナイトは約77万年前です。もしかしたら、ジャワ原人はテクタイトができる現場を目撃したかもしれません。

テクタイトを世界で初めて科学的に記載したのは、チャールズ・ダーウィンでした。彼はビーグル号航海中に入手したオーストラリアのボタン型のテクタイトが火山噴出物であるとして、1884年に報告しました。もっと知りたい方は、松田准一(2008)テクタイト.松田准一・圦本尚義共編,地球化学講座2「宇宙・惑星科学」(培風館)192-208pをお読みください。

左:モルダバイト(チェコ産),右:インドチャイナイト(タイ産)

(館長・平田大二)

第45回「アオバトの不思議な習性」

なぜ海辺の展示に緑色のハトが?多くの人は疑問に思うかもしれません。神奈川展示室の「神奈川県の海岸と生物」コーナーには、湘南海岸の大きな写真パネルを背景に、アオバトが展示されています。

アオバトは全身が緑色のハトの仲間で、オスの成鳥は肩があずき色をしています。北海道では夏鳥として、東北から九州にかけては留鳥として分布します。普段は森でくらしていますが、春から秋にかけて海岸に飛来し、海水を飲みます。この時期は果実を主食とするため、食べ物からだけでは十分に得られないミネラルを海水により補給しているのだと考えられています。

大磯町照ヶ崎海岸は本種の飛来地として有名で、多い日は延べ3,000羽以上の飛来が確認されることもあります。飛来数の多さに加え、繁殖期の生息場所として重要であることから、「大磯照ヶ崎のアオバト集団飛来地」として県の天然記念物に指定されています。このほか少数ですが、小田原市米神や真鶴半島の海岸などでも観察されています。

アオバトに興味を持った方は、実際に照ヶ崎海岸に出かけてみてはいかがでしょうか。おすすめは8月から9月にかけて、晴れた日の早朝です。

神奈川展示室のアオバトのはく製.

(学芸員・加藤ゆき)

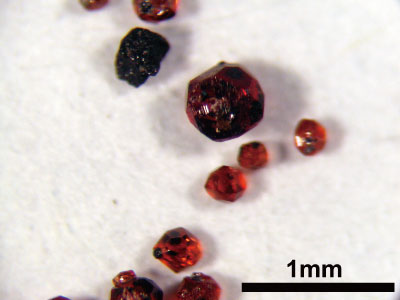

第44回「美しい時の目盛り」

ジャンボブック「神奈川の鉱物」の右側のケース下方には、西丹沢の中川周辺に分布する流紋岩と流紋岩に含まれるざくろ石という鉱物が展示されています(ラベルは鉄ばんざくろ石)。ざくろ石はガーネットとも呼ばれ、1月の誕生石です。西丹沢のざくろ石は24面体の結晶が美しいのですが、粒の大きさが最大でも1 mmもなく、小さいことが残念です。ざくろ石を含む流紋岩は、マグマが地下の割れ目に沿って上がってきて、冷え固まってできた、岩脈として産します。この岩脈ができた時には、大規模な爆発的噴火がおこり、噴き飛ばされた火山灰は、遠くは千葉県の銚子まで到達しています。噴火が起きたのはおよそ240万年前のことです。このざくろ石ですが、化学組成が他のざくろ石と大きく異なっており、世界中のざくろ石と比較しても同じ化学組成を持つものはありません。そのため、銚子で見つかった火山灰は、ざくろ石の化学組成から丹沢が起源であることが分かったのです。ざくろ石を含む火山灰は、この地層が240万年前に堆積したということを示す、時の目盛りの役割を果たしているのです。

山北町中川産のざくろ石

(学芸員・山下浩之)

第43回「冬に採集する緑色のチョウ」

ジャンボブック展示室には日本に分布するチョウの、大半の種類が展示されています。この展示標本の中に、ひときわ美しい緑色のシジミチョウ、ミドリシジミの仲間が何種か含まれています。この仲間の多くは、初夏から夏にかけて成虫が森林に出現し、キラキラと光りながら梢を舞います。愛好家も多く、近縁のシジミチョウとあわせて「ゼフィルス」(西風の意味)と呼ばれています。

冬になると、成虫で越冬する一部の種類を除いて野外にチョウの姿は見られません。ですが、チョウの愛好家は冬になってもせっせと山に出かけます。一つの動機はミドリシジミの仲間の卵探しのためです。この仲間は種ごとに特定の樹種の、特定の位置に卵を産むため、これらの情報をヒントに、冬芽や樹皮についた1 mmくらいの小さな卵を探すのです。

ミドリシジミの仲間は高速で羽ばたくために翅が傷みやすく、美しい標本にするためには冬に卵を探し、飼育することが早道です。昆虫採集シーズンは冬も続きます。

(生命展示室にもこの仲間であるアイノミドリシジミが展示されています。併せてご覧ください。)

ミドリシジミのオスの標本写真(KPM-NKA 31591)

(学芸員・渡辺恭平)

第42回「世界最大の花を咲かせるラフレシア」

生命展示室にそびえ立つ巨木(展示余話第2回参照)の根元、半球状のアクリルケースの中に、一見巨大なキノコのようにも見える赤い展示物が収められています。これは世界最大の花を咲かせるラフレシアの仲間の花の模型です。ラフレシアの仲間は20種以上が知られますが、この模型は、ラフレシア・アルノルディイ Rafflesia arnoldii のもので、ラフレシアの中でも一番大きな花を咲かせると言われ、直径1.5mの花の記録があります。そう聞くと、展示室の模型の花が小さく思えます。

ラフレシアの仲間は、ブドウの仲間の根に寄生し、茎や葉は持たず、花は排泄物や腐肉のような臭いでハエを誘引し、そのハエに受粉してもらいます。

なお、ショクダイオオコンニャクが世界最大の花を咲かせるとも言われますが、これは小さな花の集合体の花序と、花序全体を包む

ラフレシアの花の模型

(学芸部長・田中徳久)

第41回「県民が作った緑の全戸籍?」

ジャンボブック展示室では、神奈川県植物誌調査会が編纂する『神奈川県植物誌』とその成果を紹介する1冊があります。開館当初には『神奈川県植物誌1988』とその成果を展示し、その後『神奈川県植物誌2001』に更新し、今回『神奈川県植物誌2018』の刊行を受け、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための臨時休館中に2度目の更新をしました。

この更新作業中、以前、博物館に勤務されていた職員の「植物誌は戸籍なのか?」という質問を思い出しました。現在の神奈川県に分布する植物を調べたものとしては、「住民台帳」が近いような気もします。しかし、植物誌には環境の変化や人為的な要因により、県内からは姿を消した植物も記録に残されています。そうなると、過去に遡って記録が残されている「戸籍」が近いように思います。また、海外からやって来た帰化植物も、県の植物相を構成する一員です。神奈川県の場合は、自生植物2,199種類に対し、帰化植物が1,036種類も記録されているのです。この中には一時的に記録され、その後記録がないものも含まれます。これらはどう扱えばいいでしょうか。悩ましい問題です。

さて、当館は臨時休館中ですが、本日3月23日から当面の間、ウェブにてご予約をいただいた方に限りご来館いただけるようになりました。詳しくは来館予約ページをご覧ください。

神奈川県植物誌調査会が編纂した『神奈川県植物誌1988・2001・2018』

(学芸部長・田中徳久)

第40回「月球儀の表と裏」

月の、いつも地球に向いている半球を「月の表」、その反対側の地球からは直接見えない半球を「月の裏」とよびます。裏が見えないわけは地球を回る月の公転周期と月の自転周期が27.3日間と同じであり、いつも同じ面が地球に向いているためです。地球展示室にある月球儀は、ゆっくりと回っているので、普段は見ることができない月の裏側を見ることができます。

月を見て誰もが気がつくのは、黒っぽい部分と白っぽい部分があることでしょう。日本では、昔から黒っぽい部分をウサギのお餅つきに例えて親しんできました。黒い部分は、比較的平坦な地形をしているので「海」と呼ばれ、白い部分は高低差のある地形をしていることから「高地」と呼ばれています。色と地形の違いは、それぞれを作る岩石の種類が違うためです。黒い部分は約38億年から30億年前頃に噴出した玄武岩、白い部分は40億年よりも古い時代の斜長岩でできています。月の表面には、隕石の衝突によってできた大小無数のクレーターがありますが、よく見ると白い部分に密集していて、黒い部分には少ないことがわかります。このことから、隕石の衝突は、月の誕生直後に多く、38億年以降からは次第に少なくなってきたことを示しています。月の裏側には黒い部分がないことも特徴の一つです。

月のクレーターを最初に発見したのは、「地動説」を唱えたガリレオ・ガリレイです。ガリレオは1609年に自作の望遠鏡で月の観察をし、月の地形について報告をしました。日本でも、江戸時代に麻田剛立という洋学者が、1778年にオランダ人から手に入れた反射望遠鏡を使って月面を観測して、地図を書き残しています。その業績を称えて小さなクレーターに「Asada」の名前がつけられています。

再開館したら、月球儀で月の表と裏の色や地形、クレーターの様子を比べてみてください。

月の表

月の裏

【参考情報】

「星界の報告」(ガリレオ・ガリレイ、岩波文庫)

「月に名前を残した男 江戸の天文学者 麻田剛立」(鹿毛敏夫、角川ソフィア文庫)

(館長・平田大二)

第39回「トリケラトプスの歯」

ティラノサウルスなどの肉食恐竜の歯を見たことがある人は多いと思います。しかし、トリケラトプスの歯を見たことがありますか?

トリケラトプスを含む鳥脚類と呼ばれる植物食恐竜のグループには、ユニークな歯の持ち主がいます。一番有名なカモノハシ恐竜のデンタルバッテリー(第32話参照)に続いて、今回ご紹介するのはトリケラトプスです。トリケラトプスという名前は「3つの角を持つ顔」という意味ですが、歯もかみ合わせの面から見ると三角形をしています。下あごの歯では、舌側(写真の左側)にはっきりとした稜があるためです(上あごの歯では、逆に頬側に稜があります)。そして歯根にはこの稜がはまるように溝があるのです(写真の下部参照)。

歯根にある溝に次の歯の稜がはまってつながることで、トリケラトプスの歯は次々とスムーズに生え替わることができます。それはまるでロケット鉛筆※のようです。

※補足「ロケット鉛筆」:筆者が子どもの頃、流行した繰り出し鉛筆。芯が減ったら先端から抜いて尻へ差し込むと新しい芯が出てくるというものです。すぐにシャープペンシルに取って代わられ、無なくなったと思っていましたが、今でも売っていました!

左:トリケラトプスの歯(レプリカ3個)。同じレプリカを並べたのでぴったりとはくっつくいていないが、生きているときのあごの中では、次の歯が使っている歯の下にぴったりとくっついていました。中:ロケット鉛筆の中身。右:ロケット鉛筆。

(学芸員・大島光春)

第38回「果実までもがトゲトゲのバラ」

サンショウバラ(バラ科バラ属)は淡いピンク色の花を咲かせるバラで、日本に自生するバラの中でも比較的大きな花をつけ植栽木として利用されることもあります。大きなものでは樹高は6 m位、幹の太さは10 cm位になります。名前の由来は、葉やトゲが山椒に似ていることによると言われています。サンショウバラは、日本固有種で、箱根と富士山の周辺のみに分布します。箱根地域ではハコネバラとも呼ばれ、箱根町の花に指定されています。

バラ属の多くは果実を鳥に食べられることで種子を散布します。バラはトゲトゲのイメージがあると思いますが、日本に自生している野ばらの仲間の果実はトゲのないものがほとんどです。しかし、サンショウバラの果実には固いトゲがあります。トゲトゲした果実のサンショウバラがどのように種子を散布しているのかはよくわかっていません。

博物館の正面入り口向かって左側にサンショウバラが植えてあります。花や果実の時期は年によって変わりますが、昨年(2020年)は、花は5月上旬に咲き、5月下旬にはまだ青く未熟な状態ですがトゲトゲの果実が見られました。展示室と屋外、両方を見ていただくとサンショウバラをよりお楽しみいただけると思います。

神奈川展示室のサンショウバラの模型

サンショウバラの果実

(学芸員・石田祐子)

第37回「博物館で世界昆虫めぐり」

当館の生命展示室には世界中から収集された様々な標本が展示されています。そのうち昆虫コーナーには世界中から集めた、実物の昆虫標本が展示してあり、ラベルには種名とともに、標本が採集された産地(国など)が書いてあります。世界中の昆虫たち、それも本物に、当館を訪れるだけで出会えるのです。「世界」の各地から集まった標本を通して、魅力的で不思議な昆虫の「世界」を満喫してください。

博物館で世界中の昆虫を見た人から、実際に野外で出会ってみたいと話を聞くことがあります。例えばアトラスオオカブトムシやバイオリンムシは東南アジアに行って頑張れば出会える虫ですが、主に南米に生息するヘラクレスオオカブトムシやミイロタテハなど、様々な理由から簡単に旅行ができない国や地域に生息している昆虫もいます。当館は、このような世界中の生き物の実物に出会える施設でもあるのです。

実は、子供たちに特に人気がある海外産の大型のカブトムシやクワガタムシは今でこそペットショップなどで生きた個体が売られていますが、輸入が解禁された1999年以前には、生きた個体はもちろん、標本でさえも簡単には見られませんでした。開館してまもないころの当館に、私は小学校の遠足で来ましたが、展示室にある標本は初めて実物を見るものばかりで、引率の先生が呆れるほど眺めたものでした。今の昆虫少年たちの目には、展示室にある大きなヘラクレスオオカブトムシの標本はどう映っているのでしょうか。気になるこの頃です。

生命展示室に展示されているヘラクレスオオカブトムシのオス。体が分厚く、重いため、標本針を用いての標本箱への固定には毎回苦労します。今でこそペットショップで売られていますが、30年くらい昔には標本が見られただけでも感激したものです。

(学芸員・渡辺恭平)

第36回「最古の岩石は本当に最古?」

地球展示室には世界最古の岩石であるアカスタ片麻岩が展示されています。アカスタとは採石されたカナダの地名のことで、正式な岩石名はトーナル岩質片麻岩です。これは、花崗岩の仲間であるトーナル岩という火成岩が、地下の深いところで熱や圧力を受けて片麻岩になったものです。トーナル岩という岩石名に聞き覚えはないでしょうか?トーナル岩は、神奈川県の丹沢山地でも見られる岩石で、神奈川県の岩石にも指定されています。

さてこのトーナル岩ですが、この岩石のもととなるマグマは、玄武岩質の地殻が溶けることでできます。つまり、トーナル岩があるということは、既に玄武岩質の地殻があり、その一部が溶けてマグマができたことを物語っています。その過程には、地球が形成された時の表面が溶けた状態になっていたマグマオーシャンの時代を経て、地球が冷えて、海ができ、玄武岩からなる海洋プレートが誕生し、マントル対流によって海洋プレートが移動し、ぶつかり合い、プレートの沈み込みが起こり、そして玄武岩の地殻が溶けてトーナル岩のもととなるマグマができたという壮大なストーリーがあることが予想されます。ここで考えてみると、トーナル岩をつくり出した玄武岩が見つかれば、こちらの方がより古い岩石になるはずです。まだ見つかっていない古い玄武岩が、地球上のどこかにあるのかもしれません。

地球展示室のアカスタ片麻岩

(学芸員・山下浩之)

第35回「恐竜の歯」

生命展示室にあるケースの中に、今は11種類の恐竜の歯を展示しています。

恐竜の歯と私たち哺乳類の歯との大きな違いは2つあります。1つめの違いは、歯の形です。恐竜では上あご、下あごそれぞれを見ると、ほとんど同じ形の歯が生えています。これに対して哺乳類では1つのあごに種類の違う歯が生えています。犬歯、臼歯などの種類がありますよね。2つめは歯の生え替わり方です。恐竜の歯は次々に生えてきますが、哺乳類の歯は一部の例外を除き1度しか生え替わりません。皆さんも乳歯から永久歯に生え替わりましたよね(まだの人も読んでくれていますか?)。

肉食恐竜の歯は、多少の違いはありますが、先のとがった鋭い三角形をしています。そして、多くの種類では、歯の縁に鋸歯とよばれるギザギザがついていて、肉を切り裂くのに役立っていたようです。鋸歯は全く違うグループであるサメの歯でもよく見られますから、きっと肉を切り裂くのにとても良い構造なのでしょう。

恐竜の頭骨の手前に展示されている恐竜の歯(ケース内)と触れるレプリカ.

右は肉食恐竜の歯に見られる鋸歯の拡大写真.

(学芸員・大島光春)

第34回「サルの世界の楽しみかた」

1階生命展示室奥に、ひときわにぎやかな展示があります。哺乳類の進化史において最初に森林に進出したのはサルの仲間です。樹上生活に適応したサルたちの個性的な色彩や体型、そしてユーモラスな姿勢は印象深いものがあります。この展示を作るときに、サルの標本をただ並べるのではなく、彼らの森での生活を再現したいと思いました。

注目したのは、サルたちの3次元空間の使い方と音声によるコミュニケーションです。歩いたり走ったりするだけでなく、ぶら下がったり、登ったり、飛び移ったり、しっぽをくるりと巻き付けたりするサルたちのお得意ポーズは、彼らの樹上生活と深く関わっています。

サルたちは食べ物を探しながら一日中森を歩き回りますが、仲間の姿が見えなくても様々な声を出しながら群れのまとまりを保っています。声を聴くだけで誰がどこにいるかわかるのです。敵の接近を知らせる様々な警戒音もよく使います。展示室では、ボタン操作(使用見合わせ中)や音声ガイドによって野外録音をしたサルたちの声を聴くことができます。

見た目にもにぎやかなサルたちの姿をひととおりながめたら、チンパンジーやマントヒヒの声を聞きながら、目を閉じてみましょう。タンザニアの熱帯多雨林やエチオピアの山岳地帯にトリップできると思います。サルたちが生きる豊かな世界をぜひ想像してみてくだい。

霊長類展示

(学芸員・広谷浩子)

第33回「神奈川県の固有昆虫」

ある地域にしか生息しない生物を「固有種」と呼びます。都道府県のような区域は人の都合で決めたものですが、偶然そうした区分の中にしか生息していない固有種も存在します。神奈川県は面積こそ全国43位の小さな県ですが、数種の固有昆虫の存在が知られています。3階の神奈川展示室には、横浜市の鶴見川河川敷だけに生息するヨコハマナガゴミムシ、丹沢山塊に生息するタンザワナガゴミムシが展示されています。これらはナガゴミムシ属という甲虫の仲間で、後翅が退化して飛べず、歩くことしかできません。移動能力に乏しいため、河川や平野などの地理的な障害による隔離や特異な環境に対応する進化により固有化が進みやすく、各地で地域固有種が知られているグループです。

ヨコハマナガゴミムシは、鶴見川流域の都市化にともなってその生息地の大部分を失い、現在では保全されたわずかな地域にのみ残存する絶滅危惧種になってしまいました。

ヨコハマナガゴミムシ(左)、タンザワナガゴミムシ(右)

(学芸員・苅部治紀)

第32回「カモノハシ恐竜の歯」

第16回にも登場したカモノハシ恐竜の、歯のはなしです。平たい口先の形からカモノハシ恐竜と呼ばれています。この平たい口先には歯が生えていなくて、あごの後ろの方に頬歯という歯が生えています(写真の左が口先、右が奥)。

この写真はカモノハシ恐竜であるハドロサウルス類の右の下あごを内側から見たところです。大きな塊になった歯をよく見ると、小さな縦長の六角形が見えます。実はこれが1本の歯です。この小さな歯がたくさん集まって、びっしりくっつくことで、1本の歯のように機能します。これをデンタルバッテリーと呼んでいます。デンタルバッテリーをバラバラにすると図のようになります(これでも2本くっついていて、濃い灰色が古い歯)。

1頭のハドロサウルス類には、このデンタルバッテリーが上下×左右で合計4つあります。上下の歯をこすり合わせて植物を細かくしていたと考えられています。こすり合わせてすり減っても、続けてどんどん生えてくるので、かみ合わせが悪くて困ることがありません。

写真:ハドロサウルスの右の下あごを内(舌)側から見たところ.

図:デンタルバッテリーをばらばらにした歯.薄い灰色が外から見える六角形の部分.濃い灰色がすり減った古い歯.

(学芸員・大島光春)

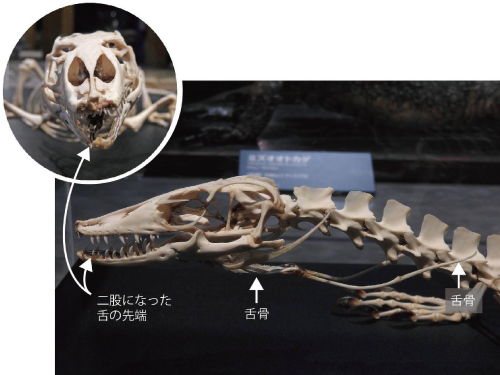

第31回「少ししゃがんでミズオオトカゲの骨格を見ると・・・」

当館には、東南アジアに生息するミズオオトカゲの剥製と全身骨格が展示されています。ミズオオトカゲの骨格を少ししゃがんでよく見ると、顎の下に細長い骨が見えます。これは、舌を支える「舌骨」という骨です。舌の形や役割は、食べ物の種類、捕まえ方などによって異なり、舌骨の形も様々です。オオトカゲの仲間は、ヘビのように先が二又になった細長い舌を持ち、これをチロチロと口の内外に出し入れしています。口から長い舌を突き出すため、バネとなる筋肉とそれを支える舌骨は長くなり、肩の前ぐらいまで伸びています。獲物を食べる時にはあまり役立ちそうもないこの長い舌にどんな機能があるのでしょうか。実は、オオトカゲの仲間はヘビと同じように嗅覚が大変優れています。長い舌を口からペロリと出して、空気中の匂い物質を取り入れ、口の裏側にある嗅覚器(ヤコブソン器官)まで運んで匂いを感じ取っているのです。また、二股の舌、左と右のどちらから届いた匂いが強いかを判別し、匂いのもとを辿ることができます。この舌によって、穴の中だろうが、水の中だろうが、獲物の居場所と距離を知ることができます。

当館のミズオオトカゲの全身骨格には、舌骨に加えて、骨格では残りにくい先割れした舌の先端までしっかり展示されています。残念ながら半開きの顎からわずかに見える舌は、接写した写真でも見えづらいので、再開館した際に少ししゃがんで、横から前から角度を変えてミズオオトカゲの口を観察してみてください。

生命展示室のミズオオトカゲの全身骨格。

(学芸員・松本涼子)

第30回「謎のマグロ」

博物館の展示には剥製が欠かせません。魚類の場合、まるごと防腐処理を施した後に体内の筋肉や内臓、頭部を除く骨格をそっくり取り出して樹脂と入れ換え、体表には生鮮時の写真を見ながら彩色が施されます。生命展示室の魚類コーナーに展示されているマグロの仲間のメバチも同様な工程を経たものと考えられます。この剥製は当館が開館する前の開設準備室時代にクロマグロを求めて発注したものですが、横浜の倉庫で対面した時に目が大きいことや胸びれが長いことからクロマグロではないことがすぐに分かりました。結局、改めて同定した上で正しい名前ラベルを付けて展示することになったのですが、いざ同定を試みると一筋縄ではいかないことがわかってきました。日本にはマグロの仲間が5種分布していて、そのうちクロマグロとビンナガでないことは確実なのですが、残りのコシナガ、キハダ、メバチのいずれにも決めがたい特徴を持っていたのです。悩みに悩んだ末、体サイズを考慮した胸びれと、背びれの鎌のように伸びた部分の長さを重視してメバチに同定しました。しかしこの“もやもや”感は現在も続いていて、最近では最大サイズのコシナガに誤った彩色が施されたものではないかと思い始めています。今後の研究次第では、この剥製の名前ラベルが変わるかもしれません。

メバチに同定した剥製 全長約1.3 m

(学芸員・瀬能 宏)

第29回「不思議な貝からひらめくものは?」

螺旋・螺線の「螺」という字は一字で「巻貝」を意味するように、巻貝はからだの中に螺線を持つことが大きな特徴の生きものです。

神奈川展示室、相模湾の貝のコーナーに展示されている「チマキボラ」は、とりわけ螺線がよく目立つ巻貝です。巻いている殻の上部が大きく張り出して角張り、まるで階段のようになった姿は独特で、他に似た貝がほとんど見当たりません。日本でも古くから珍しい貝として知られ、江戸時代の本草学者、武蔵石壽が著した「目八譜」という貝類図鑑にも描かれています。海外のコレクターにも人気があり、英語では「Japanese Wonder」という名でよばれています。近代建築の巨匠、フランク・ロイド・ライトもこの貝に魅了された一人として知られており、世界遺産「フランク・ロイド・ライトの20世紀建築作品群」の構成資産の一つである、ニューヨーク・マンハッタンのグッゲンハイム美術館は、この貝からインスピレーションを得て設計されたと言われています。

同じ場所をぐるぐる回っているように見えても、見かたを変えると上昇したり下降したりしている螺旋は、しばしば禍福、人生、歴史、輪廻、永遠などになぞらえられます。石壽やライトがチマキボラを見て何を思ったのかはわかりませんが、みなさんはこの“日本の不思議な”巻貝を見て、何かひらめくものがありますか?

チマキボラ

(学芸員・佐藤武宏)

第28回「日本の国蝶 オオムラサキ」

ジャンボブック展示室の一角に、日本で見られる大半の蝶を展示しています。その中で、ひときわ目をひく大きな蝶がオオムラサキです。

オオムラサキは日本の国蝶として有名であり、切手に登場したこともあります。手入れが行き届いた里山に生息するため、近年、里山の開発や荒廃で姿を消している昆虫の一つですが、県内では丹沢山麓や大磯丘陵の里山などで、ときおりその優雅な姿を見ることができます。タカ類やワシ類のように滑空しながら樹冠(樹木の最上部とその周囲の空間)を飛び、羽音を立てながら樹液が出たクヌギに止まり、時にスズメバチですら蹴散らすその力強さは、国蝶にふさわしい品格です。

私は中学生の時、初めてオオムラサキに出会いました。今でも、展示を見るたびにあの興奮がよみがえります。この蝶は樹液に集まり、羽を閉じたり開いたりしますが、開いた時に見えるあの幻惑的な色合いが、どうしても標本には残せません。博物館で見た後に、ぜひ生きたオオムラサキを探しに、初夏の野山に出かけていただきたいと思います。

オオムラサキのオス

(学芸員・渡辺恭平)

第27回「カメの祖先だと考えられていたこともありました」

ほ乳類の剥製がずらりと並ぶ展示台の脇に置かれた赤茶色の化石にお気づきでしょうか?これは、ペルム紀後期(約2億5900万年前)に生息したパレイアサウルスという爬虫類です。ほぼ全身の骨が生きていた時に近い順番で並び、うつ伏せの状態で保存されています。

かつて爬虫類は、頭骨の後方に開いた孔の数で4つのグループに分類されていました。このうちパレイアサウルスは、頭の後ろに孔のない「無弓類」に分類され、カメの祖先だと考えられていました。しかし、1980年代以降に系統解析が導入された結果、爬虫類の分類は大きく様変わりし、現在では、パレイアサウルスは、メソサウルス(第6回参照)とともに三畳紀(約2億130万年前)に絶滅した「側爬虫類」というグループに分類されるようになりました。一方カメは、ワニや恐竜に代表される「主竜類」により近いと考えられています。

パレイアサウルスは、ペルム紀当時、陸続きだったアジア、ヨーロッパ、南アフリカなどに広く分布していました。展示されている化石は、ロシアから産出したものです。全長1~3 mと比較的小型ではありますが、がっしりとした骨格で、頭の表面はトゲトゲ、ゴツゴツしています。いかつい骨格ですが、植物 を食べていたようです。残念ながら日本からパレイアサウルスは見つかっていませんが、その全身骨格が見られるのは博物館ならではでしょう。再開館したら、ぜひ足を止めてみてください。

ペルム紀後期(約2億5900万年前)に生息した側爬虫類のパレイアサウルス。

かつてはカメの祖先とも考えられていた。

(学芸員・松本涼子)

第26回「樹脂に埋め込まれた隕石」

2020年の7月に、千葉県の北部に「習志野隕石」が落下しました。この異なる場所に落ちた2つの隕石の破片がニュースで放映されましたが、断面が白いものと赤いものとがあり、果たして同じ隕石なのか、疑問を持った方がおられたと思います。赤い隕石は、地上に落ちてから、少し時間が経過したために、隕石中の鉄分が錆びてしまったのです。宇宙には酸素がほぼないため、隕石が錆びることはないのですが、地球に落ちてくると、このように大気中の酸素や水分に触れて化学反応を起こしてしまうことがよくあります。

当館の地球展示室に入ってすぐのガラスケースに展示されているアドマイアー隕石と呼ばれる樹脂で覆われた隕石は、アメリカ合衆国のカンザス州で1881年に発見された、大きさが45×30×20 cm、重さが3 kgの比較的大きなものでした。その後、乾燥したカンザス州から日本に運び込んだところ、湿気が隕石中の硫化物と反応して、分解が始まったのです。そのため、空気との接触をなくすために、アクリル樹脂に埋め込み、現在に至りました。化学反応の痕跡は、アドマイアー隕石を横から見ると分かります。

樹脂に埋め込まれたアドマイアー隕石

手前の隕石の下側に、白濁した化学反応の痕跡が見られる

(学芸員・山下浩之)

第25回「ハコネコメツツジは何属か?」

ハコネコメツツジは1cmほどの小さな白い筒型の花を咲かせるツツジで、山地の風当りの強い斜面の岩場に張り付くように生えています。その分布域は秩父山地や、富士・箱根、伊豆半島、伊豆諸島に及び、南限は伊豆諸島の御蔵島(みくらじま)です。

多くのツツジ属の植物は、やく(おしべの先端の花粉が詰まっている部分)の先端の穴から花粉を出しますが、ハコネコメツツジはやくが縦に裂けて花粉がでます。この特徴から、ハコネコメツツジはツツジ属ではなくハコネコメツツジ属とされていました。しかし、その後の調査で、ハコネコメツツジとツツジ属のオオシマツツジが生育している伊豆諸島の神津島の天上山で、この2種の雑種であるコウヅシマヤマツツジが見つかりハコネコメツツジはツツジ属に含まれると考えられるようになりました。これら3種のツツジの模型は神奈川展示室で見られます。

もっと詳しく知りたい方は、神奈川県立生命の星・地球博物館研究報告(21)「ハコネコメツツジとオオシマツツジの自然雑種について」や「高橋ほか(1998)コウヅシマヤマツツジの雑種説を支持する証拠. 植物研究雑誌, 73(3): 170-173.」をお読みください。

オオシマツツジ(左)、コウヅシマヤマツツジ(中央)、ハコネコメツツジ(右)の模型

(学芸員・石田祐子)

第24回「モルフォチョウのおなか」

博物館の昆虫展示の中でも、とりわけ人気があるものの一つに、モルフォチョウがあります。この蝶は美しい昆虫として著名であり、羽の構造色の話などが頻繁にテレビや本で紹介されるので、知っている人は多いでしょうし、博物館で初めて実物を見て感動した人もいるのではないでしょうか。

展示している蝶を見て、観察力がある人はあることに気づくでしょう。それはモルフォチョウの仲間だけ、腹部(おなか)がないことです。これは当館に限らず、全国に展示してあるモルフォチョウの多くも同様で、実はちゃんとした理由があるのです。

モルフォチョウは美しい見た目に反して、かなりのゲテモノ喰いで、成虫は動物の糞や死骸、腐った果実などに集まり、それらを食べます。そのため、体には脂が多く蓄えられており、腹部を付けたまま標本にすると、脂が翅に移り、見栄えが悪くなってしまいます。昆虫好きにとって、腹部がない標本は悲しいものですが、見栄えのために苦渋の選択をせざるを得ない、愛好家泣かせの罪な虫なのです。

キプリスモルフォ

(学芸員・渡辺恭平)

第23回「全部エビなんです」

実物標本を図鑑に見立てたジャンボブック展示室には、甲殻類に関する展示が2冊分、展示されています。ひとつは「カニに似ていてカニでないカニ」、そしてもうひとつは「10本脚をもつ大物たち」です。前者にはタラバガニやイバラガニといった「カニ」と名がつくヤドカリ類が、後者にはエビ類やカニ類が展示されています。

10本の脚を持つこれらのなかまは、節足動物門の十脚目に分類され、大きくエビ、カニ、ヤドカリとして認識されています。かつてこれらはそれぞれ独立した3つの亜目に分類されると考えられており、エビ、カニ、ヤドカリはすべて共通の祖先からそれぞれ進化した対等な関係にあるとされていました。しかし、化石を含めた十脚目の研究が進むと、十脚目の祖先は原始的なエビのような姿の生きものであることがわかってきました。エビのからだは頭部と胸部が癒合した頭胸部、腹部、尾部から構成され、それが一直線に配列しています。そして、進化の過程で腹部と尾部がねじれて特殊化したのがヤドカリ、腹部と尾部が折り畳まれて胸にくっつくように特殊化したのがカニと、現在では考えられています。

つまり、「カニに似ていてカニでないカニ」であるタラバガニを含めたヤドカリ類も、カニ類も、そしてもちろんエビ類も、「10本脚をもつ大物たち」は実は全部エビなのです。

ジャンボブック

(学芸員・佐藤武宏)

第22回「天井に光る“地球”」

緊急事態宣言が続いていた5月のある日、博物館のエントランスホールに立ってみました。ダイナミックな空間に身を置いてみたくなったのです。

シンボル展示の白亜紀の化石たち(*1)を見上げ、さらに頭上の天井画(*2)を仰ぎ見てみました。そこには輝く“地球”がありました。臨時休館により照明が消された真っ暗な常設展示室とは対照的な光景です。実は停電の時でさえ、天井の“地球”の光は時間の移り変わりとともに変化します。屋上の天窓から採光した光を利用しているのです。博物館の内部空間に、リアルタイムに変化する天空光という外部空間の要素を取り入れることで、ダイナミックな地球の姿を見事に映し出していると思います。

また、恐竜と自分が立つ位置を白亜紀に見立ててみると、高いところに光る“地球”は、現在であり、未来を象徴したものにも見えてきます。なるほど、勝手な解釈ながら、シンボル展示の意義が深まってきます。展示の中に、タイムラインと「過去・現在・未来、ずっと地球は変化の中にありますよ」というメッセージを感じます。

Stay Homeでとどまり続けたハコの中で、未来を見つめた瞬間でした。

*1:白亜紀後期の恐竜(チンタオサウルス)、魚類(クシファクチヌス)、翼竜(アンハングエラ、トゥプクスアラ)の展示

*2:天井画は上哲夫氏による作品「宇宙波」

(学芸員・田口公則)

第21回「ザ・日本のカニ」

カニはお好きですか? 食の世界ではズワイガニ、ケガニ、タラバガニを日本三大ガニと呼ぶそうですが、ガザミやアサヒガニも人気ですね。当館にもカニはたくさん展示されています。

ところで、イチョウガニはご存じですか? 実は知る人ぞ知る由緒(ゆいしょ)正しいカニなのです。

イチョウガニの学名はCancer japonicus、Cancerはラテン語で「カニ」を、japonicusは「日本の」を意味します。つまり、イチョウガニこそが「ザ・日本のカニ」なのです。基準となった標本は東京湾で採集されたもので、関東以南の暖かい海の水深100メートル以浅に生息します。とても美味しいカニですが、サイズが小さく、まとまって得られないことから市場に出回ることは少ないようです。

さて、英語でcancerというとガン、つまり悪性腫瘍(あくせいしゅよう)を意味します。不規則に盛り上がる腫瘍の姿がカニの甲に、腫瘍を取り囲む無数の血管が甲を取り囲む多数の脚にそれぞれ似ていることが、その由来とされているようです。この病気を「cancer」と名づけたのは医学の祖ヒポクラテスとか。これにも由緒の正しさを感じます。

このイチョウガニ、神奈川展示室に展示されていますし、「ウェブで楽しむ地球博」の「ぬりえひろば:標本deぬりえ」でも取り上げています。「ザ・日本のカニ」、どうぞお見知りおきを。

イチョウガニ

(学芸員・佐藤武宏)

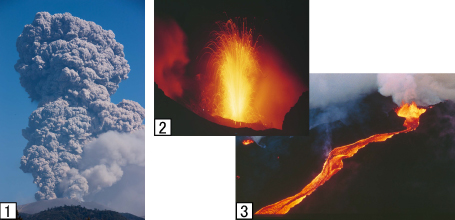

第20回「噴火の様子が違うわけ」

「地球の仕組」(1階)にある写真展示から、いくつか噴火の様子の違いが分かるものを選んでみました(図)。もくもくと大きな煙が立ち上る噴火に、赤い飛沫が飛び散る噴火、ドロドロと溶岩が流れる噴火が見て取れます。図の1、2、3の順で、噴火の爆発の大きさが小さくなる様子が分かります。では、なぜこのような違いが生まれるのでしょうか?

どのような噴火になるかは、たくさんの要素が複雑に関係していますが、噴火の爆発力に着目すると、その答えの一つはマグマに溶けている「水」が握っています。水は、液体から気体に変わると、体積が急激に膨張するため、噴火の爆発力の源となるのです。コーラに溶け込んでいる炭酸のように、マグマには水が溶けています。マグマの圧力が下がったり温度が上ったりすると、水は溶けきれずに気体となってマグマの中に泡をつくります。この泡がマグマの中で十分に成長できないまま地上に来て、突然に破裂すれば爆発的な噴火になるわけです。

そして、泡の成長の仕方や外への逃げ出し方はマグマの粘り気によって大きく左右されます。粘り気の小さいマグマでは、気体となった水が脱け出しやすいため、マグマが火口にたどり着く途中で、気の抜けたコーラのようになってしまいます。そのため、図の3番のようにあまり爆発的にならず、溶岩を穏やかに流す噴火になるのです。

1: 新燃岳(鹿児島)、 2: エトナ火山(シチリア島)、3: マウナロア火山(ハワイ島)

(学芸員・西澤文勝)

第19回「カエルの鳴き声クイズに挑戦」

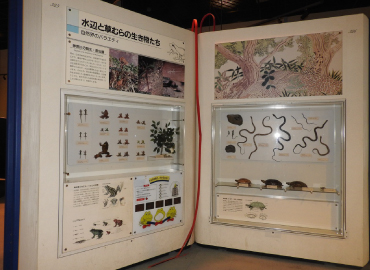

3階ジャンボブックコーナーの人気展示の一つが、カエルの鳴き声クイズです。スタートボタンを押すと、5種類のカエルの鳴き声が順に流れ、声の主を全問正解すると祝福のメロディーが流れます(残念ながら感染症予防のため、当面の間は利用休止となっています)。

皆さんが野外でカエルの鳴き声を耳にするのは繁殖期です。オスの喉には鳴嚢(めいのう)と呼ばれる膜があり、鼻の孔(あな)と口をぎゅっと閉じて、肺からこの膜に空気を送り、風船のように膨らませ、音を反響させることで大きな鳴き声を作り出します。鳴嚢を持たない、ヒキガエルなども鳴くことはできますが、遠くまで響く大きな音にはなりません。カエルの種類によって喉の形が異なるため、作り出される音の高さやリズムも様々です。そのため、鳴き声は周囲の仲間に同種のオスであることを知らせる役割や、大勢のオスの中からメスに選んでもらうためのアピールの役割を果たします。

博物館の横を流れる早川では、5〜6月頃になると、日暮れ後に「フィフィフィ〜」というカジカガエルの鳴き声を聞くことができます。運が良ければ日中でも聞こえることがあります。また、小田原城でも日暮れ時になると、ニホンアマガエルの「ケッケッケッケッケ」という大合唱が始まります。博物館のカエルの鳴き声クイズはしばらく使えませんが、その代わりとして、博物館周辺の自然観察スポットを散策してみてはいかがでしょうか。

ジャンボブック

(学芸員・松本涼子)

第18回「世界最大級のハチ、タランチュラホーク」

生命展示室の昆虫コーナーの一角に、巨大な昆虫たちを紹介しているエリアがあります。ヘラクレスオオカブトムシのような良く知られた昆虫を始め、様々な巨大昆虫を展示していますが、その中に今回紹介する世界最大級のハチ、タランチュラホーク(キョジンオオクモバチ)も展示されています。

このハチの大きさを、参考までに日本最大級のハチであるオオスズメバチの女王バチと並べてみたのが、右の写真になります。オオスズメバチの大きさはおよそ5 cmなので、タランチュラホークの大きさが良く分かると思います。オオスズメバチも同じコーナーに展示してありますので、ぜひ実物を見比べてみてください。タランチュラホークという名前の通り、このハチはタランチュラ(オオツチグモ科のクモ)を襲い、幼虫の餌にします。この仲間はクモバチ科(旧和名、ベッコウバチ科)に属し、日本にも様々な種類が分布していますが、日本にはタランチュラがいないため、ここまで巨大な種は分布していません。どんな風にタランチュラを襲うのか、いつか見てみたいものです。

(学芸員・渡辺恭平)

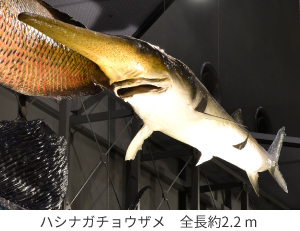

第17回「あなたはハシナガチョウザメを見たか!?」

当館には標本と画像を合わせて34万点余りの魚の資料が登録されています。その中でも特に学術的価値が高く、希少性や入手困難性、トピック性に加えて高い経済的価値をも併せ持つ、とっておき の魚がさりげなく展示されていることをご存じでしょうか?それは中国の揚子江の固有種ハシナガチョウザメです!今から3,400~7,500 万年前に栄えたグループの生き残りで、「生きている化石」として有名であるだけでなく、最大全長7 メートルに達する世界最大の淡水魚でもあります。2019年に発表された論文によると、この魚は1970年代には年間25トン ほどの漁獲があったそうですが、その後ダム建設や乱獲によって数を減らし、1993年には繁殖することができなくなり、2005年から2010年までの間に絶滅したと推定されました。つまり、今後この魚は博物館の標本でしか見ることができなくなってしまったというわけです。ちなみに当館の剥製は1980年代に現地で入手したものを1995年の開館に合わせて購入したものです。この魚の剥製を惜しげもなく見ることができる博物館が当館以外のどこにあるのか、インターネットを使ってぜひ探してみてください。そうすれば自ずとその価値を理解していただけるでしょう。

※ハシナガチョウザメの剥製は、現在修理中です。

参考資料

Zhanga, H., I. Jaric, D. L. Roberts, Y. He, H. Du, J. Wu, C. Wang and Q. Wei. 2019. Extinction of one of the world's largest freshwater fishes: Lessons for conserving the endangered Yangtze fauna. Science of the Total Environment, online. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.136242

※本文で揚子江の固有種としていますが、正確には中国の固有種です。13世紀以前は黄河にも普通に生息していました。ここに訂正しお詫び申し上げます(2024年6月23日)。

(学芸員・瀬能 宏)

第16回「カモノハシ恐竜の鶏冠」

カモノハシ恐竜とよばれている吻端が平たい恐竜のグループがあります(鳥盤目鳥脚亜目ハドロサウルス科)。カモノハシ恐竜には大きくわけて骨質の鶏冠(とさか)があるランベオサウルス亜科(当館ではチンタオサウルスがこの仲間)と、骨質の鶏冠がないハドロサウルス亜科(当館ではエドモントサウルスがこの仲間)の2つがあります。しかし、2013年には骨質の鶏冠がないハドロサウルス亜科のエドモントサウルスにも軟組織の鶏冠(つまりまさに鶏の鶏冠ような器官)があったことがわかりました(Bell et al., 2014)ので、鶏冠はカモノハシ恐竜に共通の特徴だったようです。

カモノハシ恐竜は発見された化石の個体数が多いので、胚やふ化直後の個体から全長10メートルを超える個体まで、成長過程もよく調べられています。また、足跡化石や一度に発見される化石が多いことから群れを作って移動したことが、巣の化石の相互位置関係から集団営巣したことがわかっています。ランベオサウルス亜科は鳴き声を骨質の鶏冠で共鳴させて増幅し遠くまで響かせることができたと考えられるので、群れの中における個体間の距離が離れた群れを形成し、逆にハドロサウルス亜科は鳴き声を軟組織の鶏冠ではあまり増幅できなかったと考えられるので、群れの中における個体間の距離が短く、コンパクトに纏っていたと推定されています(D.Evans, 2019福井県立恐竜博物館における講演)。

詳しくは、 Bell, P. R., F. Federico, P. J. Currie and V. M. Arbbour. 2014. A Mummifited Duck-Billed Dinosaur with a Soft-Tisue Cock’s Comb. Current Biology. 24: 70—75.

併せてどうぞ 自然科学のとびらVol.6,No.4 展示シリーズ4「エドモントサウルス(PDF/876KB)」

当館のエドモントサウルス・アンネクテンス全身骨格(実物)

頭骨に骨の突起はないが柔らかい鶏冠があったらしい

(学芸員・大島光春)

第15回「ハマオモト-博物館の歴史を知る!?-」

ハマオモト(別名ハマユウ)は海岸の砂地などに生育する植物です。日本では、本州(関東南部以西)から琉球に分布しています。神奈川県内では、天神島の自生地が県の天然記念物に指定され、『神奈川県レッドデータ生物調査報告書2006』でハマオモトは絶滅危惧種ⅠA類とされました。ハマオモトは平均気温15℃(年最低気温の平均値が-3.5℃)の等温線より南側の地域に分布するとされ、その分布北限線はハマオモト線と呼ばれ、気温による植物分布の1つの基準となっています。

このハマオモトの模型は、1995年3月、横浜馬車道の神奈川県立博物館(現:神奈川県立歴史博物館)の自然系部門が独立する形で生命の星・地球博物館が誕生する際に、神奈川県立博物館の開館当時(1967年)から展示室のジオラマにあったものを小田原の地に持ってきました。生命の星・地球博物館の前身が横浜にあった頃から50年以上、博物館の歴史を見守ってきた展示物の1つです。

古いものだけに、昨年(2019年)秋に、茎が折れてしまいましたが、どこを接いだのかよく分からないくらいに修理しました。さてどこを接いだでしょうか?再開館したら確かめに来てください。

(学芸員・石田祐子)

第14回「鳥類の翼の形」

地球上には、現生種だけで1万種ほどの鳥類が確認されています。鳥類はほぼ全身が羽毛に覆われ、前肢は一般的に「翼」と呼ばれます。ダチョウやエミューといった走鳥類とコウテイペンギンやフンボルトペンギンといったペンギン類などを除き、多くの鳥類の翼は飛ぶために発達しています。

翼の形は種によって違います。例えば海に点在している餌場を求め、広範囲を移動するアホウドリ類やミズナギドリ類の翼は、空気抵抗の少ない細長く先端がとがった形をしており、高速飛行をすることができます。季節ごとに長距離を移動するコウノトリやサシバなどは幅の広い大きな翼をもち、風を受けて上昇し、グライダーのように緩やかに降下することを繰り返しながら、目的地まで移動します。一年を通じて陸上のほぼ同じ場所ですごすカケスなどの翼は、比較的短く丸い形をしています。このように鳥類の翼はすんでいる環境や移動距離など、その種のくらしぶりを反映した形をしているのです。

1階にある生命展示室には、様々な鳥類の飛翔時の姿勢を復元した剥製が展示されています。野外ではなかなか観察できない翼の形を、展示室でじっくりと見比べてみませんか。

生命展示室の鳥類剥製

(学芸員・加藤ゆき)

第13回「比べてみよう!5体のクマ剥製」

大型の哺乳類や恐竜の標本は迫力があり、博物館の人気者です。皆さんは、大型哺乳類と聞いてどんな哺乳類を思い浮かべるでしょうか?子どもたちに問いかけると、クジラ!ゾウ!キリン!サイ!ライオン!といった声が聞こえてきそうです。クマもぜひ仲間に入れてほしいですね。なぜなら、クマ(正確にはヒグマ)は日本最大の陸上哺乳類だからです。

日本には、北海道にヒグマ、本州と四国にツキノワグマという2種のクマが生息しています。当館では、神奈川展示室に並んでいます。世界レベルで最大のクマは、ホッキョクグマで、大きなものでは体長3 m、体重800 kgほどあります。次に大きいのはヒグマです。こちらは生命展示室に並んでいます。ヒグマは地域によって大きさに違いがあります。アメリカ合衆国アラスカ州のコディアック島には、ホッキョクグマに匹敵する大きさの亜種コディアックヒグマが生息しています。エントランスホールに展示され、ウェルカムベアの愛称で親しまれている剥製が、それです。

博物館が再開館したら、ぜひクマの剥製を見に来てください。ヒグマ同士あるいは種の違うクマの大きさや形を見比べてみると、何か新しい発見があるかもしれません。

神奈川展示室のツキノワグマ(左)とヒグマ(右)

(学芸員・鈴木 聡)

※神奈川展示室のツキノワグマとヒグマは展示改修を行ったため、現在は公開していません。

第12回「写真もみてね!地球の熱と火山の噴火」

1階常設展示の「地球誕生」を過ぎると「地球の仕組」が始まります。この展示では、地球で起こっている大地の動きの仕組みを解説しています。映像やパネルでの説明が多く、少し難しく感じる方もいるかもしれませんね。そんな方に、この展示を理解するためのキーワードをひとつ、それは「熱」です。

地球の熱の源には2つあります。1つは地球ができる際に小さな惑星同士が衝突した時のエネルギーで、もう1つは地球内部にある放射性元素の核分裂によるエネルギーです。地球の内部は、そこから生まれる熱を冷ますように、物質を移動・循環させながら動いているのです。それが、大地が動く原因なのです。実は、大地の動きの1つである火山の噴火も地球が冷えるための現象の1つです。熱い溶岩や火山灰が出てくる火山は、まさに地球の中から熱が逃げていく現場なのです。そんな火山の噴火の様子について、円い柱の写真展示で紹介していて、さまざまな噴火を見ることができます。なぜ噴火の様子が違うのかは、また別の機会に。

(学芸員・西澤文勝)

第11回「ゴンフォテリウムの眠った場所」

この博物館の中には保存状態や1頭に由来するなど、いわゆる化石としての「良い標本」であるのに、全く学術的な記載がされていない標本があります。

Gomphotherium sp.(ゴンフォテリウム)もその一つです。ゴンフォテリウムはゾウの仲間(写真)ですが下顎にも牙があり、今のゾウとは少し違った趣きのあるゾウです。このゴンフォテリウムは、アメリカ合衆国の中西部のネブラスカ州で見つかりました。ネブラスカ州の北側のメリマンという所から南へ6kmほど行った、ナイオブララ川の近くです。産出した地層がヴァレンタイン層で、時代は新生代新第三紀中新世(1,200万年前ごろ)にあたります。化石は頭骨の一部、各足の先端、腰の骨の一部(恥骨(ちこつ))などが欠損部分で、その他の部分が残っていました。また化石は、ゴンフォテリウムが死んだ後、一気に堆積物によって埋められたらしく、骨がバラバラになっていませんでした。このような、この化石に関する基本的な情報ですら、まだ公表されていないのです。

(学芸員・樽 創)

第10回「昆虫愛好家垂涎の珍虫 テントウゴキブリ」

博物館の展示室には、県内はもとより、世界中から集めた様々な昆虫が展示されています。生命展示室には、大きさ、形、美しさ、擬態などにテーマをおいて、厳選した昆虫たちを展示しています。しばしば博物館にある昆虫の中で、一番珍しいものは何ですか?と聞かれることがあります。バックヤードには世界に一個体しか標本がない昆虫もいくつかあり、選ぶことは難しいですが、展示室にある昆虫の中では、あるゴキブリが珍しい昆虫の筆頭であると私は考えています。それが今回の主役、テントウゴキブリです。

まずは、写真をご覧ください。この中にゴキブリが映っています。何匹がゴキブリでしょうか?実はすべてテントウゴキブリの仲間です。食べると苦いテントウムシに擬態しているといわれますが、テントウムシに比べると遥かに珍しく、昆虫愛好家があこがれる希少な虫です。ゴキブリは嫌われ者ですが、その中で害虫となる種はごくわずかで、多くは森林の中で静かに暮らしています。野外にいるゴキブリの中にはテントウゴキブリを筆頭に、美しい種類も多いのです。ぜひ皆さんも展示室の標本の中から彼らを探してみて下さいね。

テントウゴキブリ、あなたはどの模様がお好きですか?

(学芸員・渡辺恭平)

第9回「リンドウの花の性」

リンドウは草原などの明るい環境に生育する植物です。3階の神奈川展示室にあるリンドウの模型を見てみると、左の写真にあるように、花の中心部分にあるおしべとめしべの配置がそれぞれ違っています。どうしてこうなっているのでしょうか…?

植物の中には自家受粉(同じ花の中での受粉)を避けるためにおしべが花粉を出す時期(オスの時期)とめしべが花粉を受け取れるようになる時期(メスの時期)をずらしているものがあります。そして、その様子がこの展示模型に表現されているのです。

中央下の花は咲いて間もない花を表現しており、5本のおしべが花の真ん中に集まって、めしべはおしべの下に隠れています(オスの時期)。その後、左上の花の様に、おしべはしおれて広がり真ん中にあるめしべが伸びてきます。そして、右上の花の様に、中央のめしべが伸びてきます(メスの時期)。

このような精巧な模型であるためか、「本物ですか?」と質問されたり、「水やり大変ですね」と声を掛けられたりすることもあります。

リンドウの模型

(学芸員・石田祐子)

第8回「これか~!今の地球じゃできないコマチアイト」

皆さんは博物館でお気に入りの展示物を見つけたことはありますか? 私の場合、まだ学芸員になる前でしたが、この博物館を初めて訪れた時に出会って大変感動した標本があります。それは「コマチアイト」。一見ただの地味〜な石なので、その存在にすら気づかない方も多いかもしれません。でもこれ、今の地球じゃできない、すごい岩石なんですよ。

私がその名前を知ったのは、岩石学の講義を受けていた大学生時代。「マグマがものすごい高温のまま地表にまで上昇してきた時しか形成されない火山の石」「今よりずっと熱かった太古の地球の証人」と聞き、いつか見てみたいと思っていた憧れの岩石でした。この岩石の中では、8月の誕生石(ペリドット)としても知られる「かんらん石」という鉱物が、松葉のような細長い棒状の形をしています。現在の地球でできるマグマの温度だと、かんらん石は地表に出る前にマグマの中で結晶化してしまい、このような棒状(急に冷やされてできた結晶の形)にはならないのです。

当館では、教科書や図鑑に出てくる、あんな標本やこんな標本を各種取り揃えています。「本で読んだ、話に聞いてたあれの実物は、これか〜!」という一品を、ぜひ博物館に探しに来てください。

詳しくは、自然科学のとびら第7巻3号 展示シリーズ7「草の化石ではありません―コマチアイト―(PDF/924KB)」をお読みください。

(学芸員・石浜佐栄子)

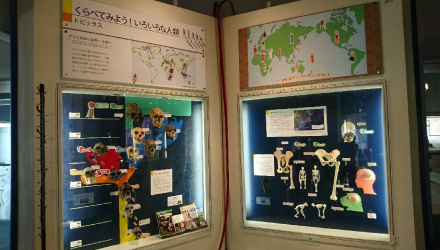

第7回「最後の展示は人類です」

当博物館の観覧ルートの最後にあたるのが、人類進化をテーマにした展示「くらべてみよう!いろいろな人類」です。3階のジャンボブック展示室の奥にあり、濃いブルーの背景に人類の頭骨がずらりと並び印象的です。700万年前の化石サヘラントロプスから現代人まで、様々な形・大きさの人類がいます。真っ黒でゴリラの頭骨のように頭頂部にエッジ(矢状隆起といいます)がついている化石もあります。展示室の入口からみても、このページは目立つので、「わーい骸骨だあ」と子どもたちが集まってきます。頭骨から、脳の発達程度や食性がわかり彼らの暮らしが想像できます。ずらりと並べられると、人類の多様性と人類進化の道すじが実感できます。

地球の誕生から生命の誕生・発展と進んできた展示を人類進化の紹介で締めくくるのは意義深いことです。ジャンボブック展示室の更新は担当学芸員に任されており、2000年代以降のたくさんの重要な発見によって次々と塗り替えられる最新の人類進化理論をその都度紹介することができます。ネアンデルタール人と現代人の混血、同じ場所に3種の人類が同時にすんでいたことなど、興味深いニュースはたくさんあります。展示をみると、ニュースはさらに面白くなると思います。

ジャンボブック

(学芸員・広谷浩子)

第6回「生命展示室の入り口で足を止めよう!メソサウルスの見どころ」

メソサウルスは、ペルム紀前期(約2億9000万年前)に生息した爬(は)虫類の仲間です。アフリカと南アメリカから産出しており、両大陸が繋がっていたことを示す証拠として、有名な化石です。また、この時代の多くの爬(は)虫類が陸上へと生活の場を広げていく中で、水中生活に適応した最古の爬(は)虫類としても知られています。例えば、団扇(うちわ)のように広がった後ろ脚は水をかくのに適しており、太い肋骨は水に潜る際の重りの役割を果たしたと考えられています。

次に頭部に注目してみましょう。口の両側に飛び出した無数の細い針のようものにお気づきでしょうか。これは、上顎(あご)と下顎(あご)の歯です。この歯ではフォークのように獲物を突き刺すのは難しそうです。では彼らはどうやって獲物を食べていたのでしょうか。最近の研究によると、上下の細い歯を檻(おり)のように使い、エビのように水中にフワフワ漂う柔らかく小さな獲物を口の中に閉じ込め、食べていたと考えられます。このように動物の骨や歯には、彼らが生きていた時の様子を知る手がかりが隠れています。博物館が開館したら、間近でじっくり観察してみてください。

メソサウルスの化石

(学芸員・松本涼子)

第5回「最古の化石の最新情報」

生物が存在した直接の証拠となるのは化石です。今のところ最古の化石は、39億5000万年前のもので、カナダのラブラドル地方から見つかっています。見つかったのは、海底で堆積した泥岩が変成作用を受けたことによって生じたグラファイト(石墨)という物質です。生物の形はなく、グラファイトを構成する炭素の同位体組成(12C/13C 比)が現生生物のものと近いために生物由来と考えられています(Tashiro et al. 2017)。

最初の生物はバクテリアのようなものだったと考えられていますが、よくわかっていません。しかしおよそ40億年前の地球には生物がいたようです。この時代の堆積岩に由来する変成岩が広く地表に出ている場所が、グリーンランドのイスア地方(Ohtomo et al. 2013)とカナダ東部という隣り合う地域なのです。

当館では細胞がつながった化石が見つかった、オーストラリアのおよそ35億年前の岩石を展示しています。最古の化石からおよそ5億年(古生代から現在までと同じ時間)経った頃の生物ということになります。

詳しく知りたい方は、英語になりますが、「Ohtomo, Y., T. Kakegawa, A. Ishida, T. Nagase and M.T. Rosing. 2013. Evidence for biogenic graphite in early Archaean Isua metasedimentary rocks. AOP on Nature Geoscience's. 10.1038/ngeo2025.」や「Tashiro, T., A. Ishida, M. Hori, M. Igisu, M. Koike, P. Méjean, N. Takahata, Y. Sano, T. Komiya 2017. Early trace of life from 3.95 Ga sedimentary rocks in Labrador, Canada. Nature, 549:516-518.」を参照ください。

(学芸員・大島光春)

第4回「ユーレイカ(わかったぞ)! ユウレイイカの姿勢」

博物館3階の神奈川展示室、深海生物のコーナーの写真です。上は1995年の開館時、下は2020年の臨時休館中の撮影ですが、違いがお判りですか?

生物を展示する場合には、姿かたちをきっちり整えた、人間で言えば「気をつけ」の姿勢で展示する方法と、普段の姿勢、いわば「休め」の姿勢を再現して展示する方法があります。無脊椎動物にとって「気をつけ」の姿勢とは、普通は頭を上に、腹を下にした姿勢であり、腕や脚を基準にはしないようです。イカの場合、眼や口のある部分が頭に、「胴」と呼ばれる部分が腹にあたるので、俗に「イカゲソ」と呼ばれる腕は自動的に上に配置されます。一方、近年の深海カメラの発達や、深海生物飼育技術の向上によって、これまで謎に包まれていたユウレイイカの生態が少しずつ明らかになってきました。すると、ユウレイイカは普段は腕を上に、ヒレを下にして海中を漂っていることがわかってきたのです。

つまり、ユウレイイカを展示する時の姿勢は「気をつけ」でも「休め」でも、わたしたちの思い込みとは反対だったのです。このことがわかったので、ユウレイイカを180度回転させ、上下を逆にする修正を施したのです。

(学芸員・佐藤武宏)

第3回「リュウグウノツカイの剥製の秘密」

リュウグウノツカイは中深層と呼ばれる光は届くが光合成ができない水深帯(太平洋側:水深100~700 m;日本海側:水深25~200 m)に生息し、背鰭の前方が馬のたてがみのように伸びていることが特徴の魚で、大きいものでは全長5 mに達します。当館生命展示室に展示されているこの剥製は、1990年7月18日に小田原市の御幸の浜に衰弱して漂着したものです。当時の新聞によれば、全長は約4.2 mだったとのことですが、添えられた写真を見ると体の後ろの部分がちぎれて見当たりません。いつちぎれたかはわかりませんが、剥製にするために立ち会った当時の学芸員が見た時にはすでになかったそうです。ところが展示室の剥製をみると、尾鰭の先まで全身が揃っています。これはいったいどういうことでしょう?剥製の真ん中より少し後ろあたりをよく見るとその謎が解けます。縦に入る継ぎ目があるのです。実は欠損していた体の後ろの部分は、別の個体でレプリカ(複製)を作って接続したものだったのです!

相模湾のリュウグウノツカイについてもっと詳しく知りたい方は「崎山直夫・瀬能 宏. 2012. 相模湾におけるリュウグウノツカイ(アカマンボウ目リュウグウノツカイ科)の記録について. 神奈川自然誌資料, (33): 95-101(PDF/3MB)」をお読みください。

リュウグウノツカイの剥製

(学芸員・瀬能 宏)

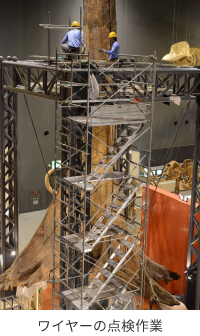

第2回「展示室にそびえ立つ巨木」

生命展示室の奥に、幹の下半部が板状に張り出した巨木が展示されています。この板状に張り出した部分は、板根と呼ばれ、土壌の分解が早い熱帯地方などでは、養分を吸い上げるために地中深く根を張ることは無駄なことから、地上部を支えるためだけに発達したものです。

この巨木は、コームパッシア・エクセルサというマメ科の植物で、『ジャックとマメの木』を思わせます。元は50mはあろうかという巨木でしたが、道路を車で運べる長さが12mまでだったため、切断せざるを得ませんでした。また、トラックに積む都合で、板根の付け根の部分で切断しましたが、展示室では組み立てられていますので、注意してご覧ください。

また、この板根は太いワイヤーで吊られ、固定されていますが、1年に1度、足場を組んで点検し(写真)、直立に近い状態を保っています。なお、展示室での高所の点検作業については、自然科学のとびらVol.10 No.2(2004)展示シリーズ12「クジラつり(マッコウクジラの骨格)(PDF/662KB)」の記事をお読みください。

(学芸部長・田中徳久)

第1回「日本最大の隕石展示、マンドラビラ隕石」

展示室に入って最初に出会う「マンドラビラ隕石」の紹介です。

博物館では、隕石を地球誕生の謎を解く鍵として展示ストーリーの冒頭で紹介しています。目に入った時の大きさと質感からレプリカや模型ではないかと思われる方も多いのですが、このマンドラビラ隕石は実物を展示しています。迫力あるこの隕石は、1911年にオーストラリア西方のマンドラビラで発見され、その名が付きました。その重量は2.5 tもあります(なんと当館エントランスホールの名物であるウェルカム・ベアの6頭分です!)。実は、この大きさでも衝突した隕石の一部で、1911年以降も次々と小さな破片が見つかっています(総重量24 t)。大きさと一緒に目を引くのは、表面にあいた無数の穴です。これは隕石が大気圏に突入した際、融点の低い鉱物が溶け出した跡と考えられています。

それにしても、どうしてこんなに重いのでしょうか?隕石には、「鉄隕石」・「石質隕石」・「石鉄隕石」という3種類があります。マンドラビラ隕石は、そのほとんどが鉄とニッケルの合金からなり(磁石にくっつきます)、鉄隕石に分類されることがその理由です 。開館したら磁石にくっつく様子を確かめにきてください。

(学芸員・西澤文勝)