神静民報 Chikyuhaku「学芸」voice 連載記事

第50回 変わらぬ博物館の使命と活動

生命の星・地球博物館の学芸員によるChikyuhaku「学芸」voiceの連載は、2018年4月21日の瀬能宏による「標本の蓄積が地域の自然を守る」から始まり、今回で50回を迎えた。この4年間で、さまざな話題を提供してきたが、この間のもっとも大きな出来事は、新型コロナの感染拡大とそのまん延防止のためのいわゆる「自粛」生活であろう。

博物館も、感染拡大防止のために臨時休館したり(その間に一部の展示が更新、新設できたが)、入館者数の制限などをせざるを得なかった。また、こどもたちに人気であった「触れる展示」の停止(展示標本はアルコールなどで消毒できないために「触らないで」を表示)にしたり、非接触型スイッチなどを導入した。これは、日本だけでなく、世界中の博物館が直面した問題であり、今後の博物館活動の大きな課題である。

とは言え、オンラインによる講演会の動画配信やWEBコンテンツの充実など、これまで一部では使われつつあったツールが、より広く一般的に使われるようになった面もある。これは博物館活動の今後の展開の一つの方向性を示すものでもあると言える。

しかし、このような状況の中でも、博物館の活動の基本は変わらない。それは資料(標本)を「集める」、集めた資料を「調べる」、調べた成果を展示や講座などで「伝える」という3つである。コロナ禍の中、出張を自粛したり、必要な物品が購入できなかったりした。また、先に書いた「触れる展示」の停止や、集人行事のさまざまな制限などもあった。それでも、博物館は日々の活動を粛々と続けている。集めた資料を後世に残し、調べた成果により価値を付加し、それを広く伝え続けること、それこそが博物館の使命だと考えるからだ。

まだまだコロナ禍の先行きは見通せず、ウィズ・コロナ、アフター・コロナの時代、戸惑うことも多いが、地域に寄り添い、歩み続ける博物館を引き続き応援いただければ幸いである。

臨時休館中に展示を更新し、新設した「神奈川県の海岸と生物」コーナー。

(学芸員・田中徳久)

こちらは2022年5月21日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第49回 正しく理解したい、「豊かな自然」

神奈川県西部は県内において、農地や森林の面積も広く、県東部や県央部と比べて緑が多い印象を受けることは多くの人々が同意することだろう。実際に、県西部で暮らしていると、様々な場所で「豊かな自然」というフレーズを見る。しかしながら、自然の豊かさを測る一つのものさしである生物多様性の観点で考えると、そうとも言えない事例が多々ある。

昨年、私は県内でハナバチ類の調査を行った。彼らは花の蜜や花粉を集めて暮らし、植物の受粉に重要な役割を果たす。一般の人になじみが深いミツバチの他にも、数十種が県内から知られている。今の時期にはアブラナ(菜の花)に多くの種類が集まるため、アブラナが多数咲き乱れる春の県西部は絶好の調査地と考えたのである。ところが、咲き誇るアブラナには人が飼育していると思われるセイヨウミツバチがちらほら見られるものの、在来の野生ハナバチ類の姿はごく少なく、多数の野生ハナバチ類が群れ飛ぶ光景はわずかに大井町の狭い範囲で見られただけであった。私は、欧米で問題となったネオニコチノイド系農薬によるハナバチ類の激減を報告した論文を思い出した。

よく考えてみれば、景観の中にある緑の多くは農地で、いくらかは農薬等を使用しているし、木々もかなりがスギやミカン、チャノキで、後二者では農薬が使用されることも少なくないだろう。仮に我々には安全な農薬だとしても、虫を駆除する目的で使う農薬が虫であるハチに効かない保証はない。実は「豊かな自然」というのは見た目だけで、都市開発とは別の要因で生物多様性が失われているのである。生物多様性の保全や向上について、責任を農業生産の現場だけに押し付けるのは無責任である。地域全体の問題解決のためにはまず、我々が豊かな自然とは何かを知る必要があり、そのためには多くの人が科学的な知見に接し、学べる場の存在が重要である。豊かな自然観の醸成に、自然史博物館の果たせる役割は大きい。

足柄平野に春の訪れを告げる菜の花畑

(学芸員・渡辺恭平)

こちらは2022年4月23日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第48回 伊勢原市西富岡・向畑遺跡から見つかった火山灰

神奈川県伊勢原市では、旧石器時代〜近世にかけての複合遺跡である西富岡・向畑遺跡の発掘が進められている。このうち37–8工区に出現した縄文時代中期から晩期の地層中には、土器片や遺構とともに新鮮な保存状態の樹木や昆虫などが出土する。多様な出土物からは、当時の人間活動の様子のみならず、遺跡周辺の自然環境を総合的に理解するための重要な情報が得られる。筆者らは地形・地質学的なアプローチから、遺跡とその周辺がどの様な地学現象を経て今に至るのかについて調査を進めている。

地形・地質学的に遺跡の変遷を追うには、何が起きてきたのかに加え、いつ起きたのかという年代の議論が必要になる。地層の年代を知る方法の一つに、火山灰編年学がある。火山灰は噴火の規模や風向きなどにより、遠方まで拡散する。また、降り積もるまでにかかる時間も地質学的には極めて短期間である。これらの性質により、地層中における火山灰層は時間の目盛りとしての役割を果たす。年代が既知の火山灰が地層中に見出されれば、その火山灰層を挟む地層の年代観を知ることができるのである。今回、遺跡では伊豆半島中部のカワゴ平火山の大規模噴火により噴出した火山灰とみられる地層が確認された。その年代は約3,100年前とされ、静岡県および神奈川県における縄文時代後〜晩期の年代指標に用いられている。

この噴火による堆積物は、当遺跡ではわずか1 cmの厚さしかないが、噴出源付近では数10 mの厚さに達する。また、最近では福井県の水月湖でもこの噴火に由来する火山灰が見出されつつある。これらの噴出物の分布や量は、この噴火が大規模なものであったことを物語っている。もし現在、同様の噴火が起きれば激甚な災害をもたらすだろう。一方で、この噴火があったからこそ、遺跡の年代を知ることができたのも事実である。遠く伊豆の火山から飛来する火山灰に何を思ったのか。当時の人々もまた、火山と共に生きていたはずである。

西富岡・向畑遺跡38–7工区の出土状況

西富岡・向畑遺跡における火山灰の産状

(学芸員・西澤文勝)

こちらは2022年3月19日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第47回 「博情報館」へようこそ

博物館の博という字には、「物事を広く多く知る」、「あまねくゆきわたってひろい」などの意味がある。博物館とは物や現象を多くの人々に広く知らせることを目的に作られた施設である。国立民族学博物館の初代館長で高名な人類学者であった梅棹忠夫氏は、小文「現代の蔵としての博物館」(1979年)の中で、博物館にある物は役割を終えた「死体」と書き、物の意味を伝える情報こそが大切と主張して、博物館よりも博情館あるいは博報館という名称こそが実体を表していると述べた。当時、コレクションの充実・公開を最大の使命と考えていた多くの博物館人に衝撃を与えたのだが、「物だけに拘泥せず、その背景にある情報を把握記録し、広く知らせることが大切」という真意は、現代において納得のいくものである。

コロナ禍の社会となって2年余り、博物館も突然の臨時休館、入館者数を制限した特別開館などを余儀なくされてきた。館主催の講座や観察会も次々と中止となり、展示室の照明は落とされて、スタッフだけが静かに働く危機的状況。博物館にとっての危機とは、物を見てもらえないという展示の危機であり、展示室の賑わいや来館者の様子からのフィードバックが得られないというモニタリングの危機でもある。

ここで、「博情報館」が力を発揮する。まず、博物館の公式ホームページ内にある「ウェブで楽しむ地球博」の充実度が向上した(写真1)。このサイトは、博物館資料をもとに作られた学習素材や学芸員による展示物の裏話などで構成される。臨時休館後に新たに考案したものもあるが、塗り絵やゲームなど、個々の学芸員が考案し、講座などで使ってきた教材資料も集められている。これまでも、情報の蓄積はなされていたのである。時期を同じくして、博物館の収蔵資料データベースが一挙公開されたことも注目に値する。また、博情報館の利用状況は、当該サイトの閲覧数を把握することにより、モニタリングできるという強みもある。

だから、物のことは忘れて、博情報館に転身しようというのではない。博物と博情報は、表裏一体の関係にある。筆者も、博物館で作成した哺乳類の骨格をもとに骨検索の写真図鑑を公開している(写真2)が、展示していない資料も紹介したいという動機から始まった。社会的情勢に応じて、博物と博情報のバランスを柔軟に変えることができるよう、日ごろより力を蓄えておくことが重要なのだと思う。

写真1 ウェブで楽しむ地球博のメニュー

写真2 電子百科に公開中の哺乳類骨図鑑

(学芸員・広谷浩子)

こちらは2022年2月19日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第46回 冬の海辺で見られるカモメ類

神奈川県の県鳥はカモメ、特定の種ではなくカモメ類全般を指す。港町横浜を持つ神奈川県にふさわしく、一般に親しまれている鳥であることから昭和四十年に選定された。カモメ類は一年を通して海辺で見られるが、特に冬は種数、羽数とも数を増す。一番なじみがあるのはウミネコやユリカモメだろう。

ウミネコは一年を通して見られる中型のカモメ類で、「ミャー」、「アー」というネコに似た鳴き声が「海猫」の名前の由来となったとされる。日本で見られるカモメ類の中で、成鳥の尾羽に黒い帯があるのは本種だけである。

ユリカモメはくちばしと足の赤色が良く目立つ小型のカモメ類で、冬鳥として本県に渡来する。内陸に入り込むこともあり、山北町丹沢湖や箱根町芦ノ湖でも見かけたことがある。群れでいることが多く、船舶の係留ロープや堤防などにずらりと並んで止まっている姿は愛らしい。このほかにカモメやセグロカモメ、オオセグロカモメなどを見かけることもある。

これらカモメ類は海上を飛び続けているイメージが強いが、日中は人工物の上や水面に降りているものも多い。例えば酒匂川の河口では水面を泳ぎ回り、カモ類やカワウと一緒に潜って餌をとったり、羽づくろいや水浴びをしたりしている姿が見られる。時としてトビと餌をめぐって争ったり、消波ブロックや建物の屋根、街灯の上で休憩したりしているものもいる。このように、冬の海辺では多様なカモメ類がみられ、行動もさまざまである。

当館では、2021年3月に三階「神奈川展示室」の一部リニューアルを行い、神奈川の海辺で見られる動物のコーナーを新たに設けた。ここでは、今回紹介をしたカモメ類のような鳥だけではなく、ウミガメやクジラも展示をしているので、来館された際にはぜひ観覧してほしい。

ウミネコ(重永明生撮影)

群れで飛ぶユリカモメ(重永明生撮影)

(学芸員・加藤ゆき)

こちらは2022年1月29日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第45回 博物館の画像コレクション

先月から、当博物館は約五か月間の工事休館に入った。老朽化した空調設備等の改修のためだ。空調は、来館者の方々が展示室で快適に過ごすために必要なものであると同時に、博物館の資料にとっても不可欠なものである。

当博物館が収蔵している資料は、岩石や鉱物などの地学標本・古生物標本・植物・菌類・動物などの生物標本、写真フィルム、図画、図書など実にさまざま。これらのすべてに、保存に適した温度・湿度の範囲があり、そこから大きく外れたり、急な変動を繰り返したりすると、虫やカビの害を受けたり、物理的・化学的変化による資料の劣化などが生じてしまう。

とりわけ温度・湿度の変化に敏感で、今のところもっとも厳密に管理している収蔵資料は、写真フィルムである。現在ではデジタルカメラやスマートフォンのカメラ機能に取って代わられたが、ひと昔前までは、フィルムを使って撮影することがふつうだった。その時代に撮られた膨大な量の写真フィルムが大切に収蔵されている。博物館の学芸員が撮影したものはもちろん、過去の著名な研究者が撮りためたものが後年に寄贈されたり、市民愛好家の協力を得て集められたりしたものもある。

そんな古い時代の写真がいったい何の役に立つのかと疑問に思われるだろうか。たとえば、博物館が扱う資料の中でも魚やキノコなどは、標本にするための保存処理を行うと色や形が変化してしまうが、生鮮時の状態を写した写真があればそれが大切な情報源となる。また、ある場所にある生物が「いた」という記録として写真は揺るぎない証拠となる。古いフィルムであっても新しく撮られたデジタル画像であっても、その重要性は変わらない。

ただ、現代にあってはフィルムが扱いづらいのは確か。専用の機械でフィルムを読み込み、デジタル画像として複製して初めて実際に使えるようになる。博物館にはまだまだ膨大な数のフィルムがあり、デジタル化を待っている。

昨年十月、当博物館のウェブサイト上に「収蔵資料データベース」がオープンした。博物館が集めたさまざまな画像約28万件の画像をぜひご覧いただきたい。

寄贈されたフィルム

(学芸員・大坪 奏)

こちらは2021年12月11日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第44回 縄文時代の年輪~西富岡・向畑遺跡~

地層を相手にする仕事柄、バームクーヘンを見ると、つい縞々が何層あるだろうかと数えてしまう。地層もケーキも、その積み重なりには、時間と出来事が刻まれていると考えると興味が湧いてくるのだ。

今回は、最近収集したとっておきの「年輪」を紹介したい。その年輪とは、西富岡・向畑遺跡から発見された縄文時代の樹木である。現在も新東名伊勢原JCTの一角で、かながわ考古学財団により発掘が行われている。2021年春に樹木が多数出土し「埋没林の発見」が話題となった。もともと地すべりが作る台地状の地形が見られた場所で、どうやら地すべりによる土砂と厚いローム層が樹木をなぎ倒して埋めたと推測している。出土直後の樹木は、まるで生木のようで極めて保存のよい状態を保っていた。

はたして、いつどのような過程で樹木は埋没したのか、保存の要因は何か、当時の自然環境についても詳しく調査するべく考古学だけでなく自然科学の研究者も加わった研究プロジェクトが組織された。

発掘現場では、土層(地学では地層)の構成物やそれらの重なりを、古い層に新しい層が積み重なるという原則に即して注意深く観察していく。複数の分析手法で埋没林の年代を探っている。土層中の火山灰からは、およそ3200年前との年代が得られつつある。埋没樹木の年輪が鍵となる。いわゆる年輪年代学という分野での木材の年代決定だ。たとえば、炭素14年代測定、年輪パターン、さらには酸素同位体年輪年代法等、上手くいけば、西富岡・向畑遺跡試料の年輪が何年前のものなのかがわかるだろう。

博物館に保管している西富岡・向畑遺跡の樹木資料にも明瞭な年輪が見て取れる。私は地質分野で参画しており、年輪年代学あるいは考古学は門外漢であるが、異分野の研究者が集まった協働作業での大きな成果を期待している。

翻って、小田原や箱根の木工品を見ては、その年輪模様はいつ頃のものなのだろうと想いを馳せている。

西富岡・向畑遺跡

遺跡出土の樹木(断面)。年輪がわかる。

(学芸員・田口公則)

こちらは2021年11月20日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第43回 アオネカズラの名前の由来と生態

アオネカズラはウラボシ科アオネカズラ属のシダ植物で、『神奈川県レッドリスト<植物編>2020』では、絶滅危惧IB類とされている。日本国内では本州(関東地方以西)、四国、九州に分布し、神奈川県内では、県西部の渓谷沿いの岩壁に稀にみられる。関東地方以西と言っても、神奈川・東京・埼玉ともに西部に見られることから、神奈川県の産地は分布の東限域と言えるかもしれない。

アオネカズラの葉には細かな毛が生えており、触るとビロードのような手触りで、青緑色の根茎が印象的なシダ植物である。まさにその根(正確には根茎)の色から、青根蔓の名前が付いたとされている。他にも太い根茎を生姜に見立ててサルノショウガ、ハイショウガ、その手触りからビロウドシノブ、葉の形を魚の骨に喩えてイワシボネなどと呼ばれることもあるそうだ。

植物の多くは、一年中葉をつけている常緑性か、冬に葉を落としたり枯れたりする夏緑性であるが、秋ごろに葉を出して冬を越し夏に葉を落とす冬緑性の植物もある。アオネカズラも冬緑性の植物の一つである。一般に夏は植物がぐんぐん育つ時期だが、丈の低い植物は、丈の高い植物の陰になってしまい、思うように太陽の光を浴びることができない。冬緑性の植物は、他の植物が落葉したり枯れたりして周囲が明るくなる秋に葉を出し、秋から春の暖かい日に光合成を行い、夏に落葉する戦略をとっていると考えられている。なお、彼岸のころに赤い花を咲かせるヒガンバナも花は秋だが、葉は冬に出る冬緑性の植物だ。

アオネカズラ(田村淳氏撮影)

名前の由来となったとされる根茎(標本画像)

(学芸員・石田祐子)

こちらは2021年10月16日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第42回 石塔に選ばれた石材

左下の写真の石塔は宝篋印塔、右下の写真の石塔は五輪塔と呼ばれ、いずれも供養塔や墓標として使われてきたものだ。この類の石塔は神社や寺院などでよく見られる。これらの石塔に使われている石材について調べたところ、面白い傾向が見られたので紹介したい。

事の始まりは、小田原市南町で行われた江戸時代の遺跡の発掘だった。この遺跡から、五輪塔の未完成品が多数出土した。現場の担当者からの依頼で、五輪塔に使われている石材を鑑定したのだが、何故か使われている石材の多くが箱根火山の後期中央火口丘の安山岩なのだ。後期中央火口丘とは、駒ケ岳や二子山、神山などの火山を指す。後にわかったことは、後期中央火口丘の下流にあたる早川の河原から石を運び出して、遺跡のあった場所で五輪塔を作製したらしい。つまり、当時の石工は早川の河原から後期中央火口丘の安山岩を選択的に運んできたと考えられる。その後、国立歴史民俗博物館のプロジェクトで、南関東に分布する宝篋印塔と五輪塔に使われている石材について調べたところ、やはり後期中央火口丘の安山岩が多く使われていることがわかってきた。何故、後期中央火口丘の溶岩が選択的に使われるのか? その謎解きは鎌倉時代にさかのぼる。写真の石塔は、元箱根石仏群として国重要文化財に指定されている。この元箱根石仏群がある場所は箱根町の芦之湯で、二子山と駒ケ岳の鞍部にあたる。元箱根石仏群を造ったのは、鎌倉時代に忍性という奈良の僧侶がひきつれた石工集団とされている。石工集団は奈良から鎌倉に向かう道中、芦之湯で後期中央火口丘の溶岩と出会った。その後、鎌倉入りした後も、後期中央火口丘の溶岩が気に入ったのか?後期中央火口丘の溶岩を使って石塔を多産していった。その文化が江戸時代まで伝承されたと考えられる。何故、後期中央火口丘の溶岩が石塔の材料に良いのか、そのヒントは溶岩の割れ方にあるようなのだが、まだ科学的な検証がなされていない。今後の課題だ。

宝篋印塔。箱根宝篋印塔と呼ばれ、多田満仲の墓とされている(箱根町芦之湯)

五輪塔。左の2基が曽我兄弟、右が虎御前の墓塔とされている(箱根町芦之湯)

(学芸員・山下浩之)

こちらは2021年9月18日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第41回 箱根火山からみる富士山

箱根火山には、湯治や自然体験また歴史に親しむ人々が訪れる。2015年に大涌谷で発生したごく小規模な噴火は観光事業に大きな経済的影響をもたらし、箱根火山が活動的な火山であることを鮮明に印象付けた。現在は再びその活発な噴気活動を目にすることができるようになった大涌谷だが、そこには訪れる人々の目を奪うもう一つの光景がある。大涌谷から北西に臨む富士山の姿である。いま目に映る富士山は、過去10万年をかけて大量の溶岩流とスコリアを噴出し、大きな山体を成長させてきた。山頂火口を起点に滑らかに広がる裾野、深い谷や凹凸の少ない山麓の地形は、富士山の大量の噴出物の積み重なりが織りなす美しさである。一方、箱根火山の姿は富士山とは対照的である。深く刻まれた谷筋や無数の沢をもつ山肌は、噴出物が侵食されながら形成されてきた時間の経過を物語る。箱根火山の形成の開始は、およそ40万年前に遡る。箱根火山は、その間に複数の成層火山体を成長させ、大規模な爆発的噴火を伴う2度のカルデラ形成期を挟み、カルデラを中心に山麓が広がる現在の姿に成長してきた。

異なる形成過程を経て、対照的な姿を呈す富士山と箱根火山であるが、そんな両火山の岩石を同時に目にすることができる場所が小田原市風祭にある風祭八幡神社である。この神社は、箱根地域の富士山信仰の有り様の一端を記憶する場所であり、石碑には「富士浅間大神」の文字が刻まれるとともに、狛犬の台座には富士山の溶岩が用いられている。石碑に利用されているのは、箱根火山の溶岩の板状節理とみられる石材である。さらに、祀られている小さな祠には、箱根火山の最大規模の爆発的噴火でもたらされた溶結凝灰岩(風祭石)が用いられている。火山の形成史からすると、人間の一生はほんの一瞬の出来事ではあるが、両火山の岩石は人々の信仰をしっかりと支え続けている。

大涌谷からの富士山の遠望

箱根火山の溶岩を利用した風祭八幡神社の石碑

(学芸員・西澤文勝)

こちらは2021年8月21日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第40回 海から陸への変化を紡ぐ地層―足柄層群―

かつて南の海にあった丹沢や伊豆はフィリピン海プレートの動きに伴って北へと移動、本州に衝突してその一部となった。この過程で、本州と伊豆の間の海で作られた地層が足柄層群である。足柄層群は、その下部から上部へと堆積環境を変化させている。最初は水深1,000メートルを超えるような深海だった環境が、やがて浅海となり、さらには陸となったのである。すなわち、伊豆と本州の間にあった深い海が狭くなっていき、やがて陸続きとなる過程を足柄層群が記録しているわけである。

伊豆と本州の衝突は100万年前ごろだ。足柄層群では塩沢層が相当する。塩沢層は貝化石を多産し、かつては神奈川県山北町川西や南足柄市矢倉沢で身近に見ることができた。とくに矢倉沢の「蛤沢」のハマグリ化石は、江戸時代『新編相模国風土記稿』に紹介されたほどである。

ハマグリ化石の産出は、ハマグリの生息環境の存在を示すものとなる。最近は、東京湾でもハマグリが復活したと聞くが、塩沢層の化石もそれと同じ内湾性のハマグリである。塩沢層の時代に、内湾の海が広がり、その砂泥底にハマグリが栄えていたことが想像できる。

海から陸へとその環境を変化させる足柄層群であるが、その転換点ともいえる水深0メートルを示す貝化石がある。そのひとつがマガキがつくるカキ礁の化石である。カキ礁は、マガキが泥干潟に棲むためにカキがカキに固着して育っていく過程で形成されるもので、東京湾の三番瀬の大きなカキ礁が知られている。一般的にカキ礁は潮間帯に形成されるので、塩沢層に見つかるカキ礁の地層は、潮間帯の環境を示すものとなる。いわば水深0メートル潮間帯の指標となるカキ礁の化石は、足柄層群の海から陸へのターニングポイントを象徴する化石といえよう。

以上の足柄地域に見つかる約100万年前のハマグリとマガキの化石は内湾の存在をも示している。“古足柄湾”と通称されるゆえんである。

南足柄市矢倉沢産ハマグリ化石

塩沢層のカキ礁化石(断面)。マガキ殻の上方への連なりがわかる。

(学芸員・田口公則)

こちらは2021年7月17日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第39回 モリアオガエルにご用心

アオガエル科のモリアオガエルは、大きさ約40〜80mmの森林にすむ緑色のカエルである。背中に茶色の斑紋を持つものいるが、斑紋のないものはシュレーゲルアオガエルとよく似る。しかし、モリアオガエルの方がシュレーゲルアオガエルよりも大型で、鳴き声も異なる。モリアガエルはカララ・カララと鳴くのに対して、シュレーゲルアオガエルは、濁音が混ざったようなキリリリ・キリリという声で鳴く。普段は人目につかないが、4月〜7月の繁殖期になると、用水地や池などの周辺で、メスを呼ぶオスの鳴声や、その姿を見かける機会もあるだろう。特に目につくのは、綿アメのような泡状の卵塊である。1匹のメスに対して複数のオスが集まり、水辺に張り出した枝や草にクリーム色の卵塊を2時間ほどかけて産みつける。泡の中で孵化した幼生は、卵塊の下の水に落下し、成長を遂げる。モリアオガエルの産卵時には、エサを求めてヤマカガシが現れることもあるため注意が必要だ。

モリアオガエルは茨城県を除く本州および佐渡島に広く分布しているが、太平洋側の分布は内陸部にかたよっている。神奈川県におけるモリアオガエルの最も古い確かな記録は、1982年に津久井郡藤野町(現相模原市)で確認された成体と卵塊である。その後、1993年に鎌倉市、1996年に南足柄市と離れた地域から点々と生息が確認されるようになった。そのため、本来は神奈川県に生息していなかったモリアオガエルが、県外から導入された可能性が高いと考えられている。これらの情報は、論文や報告書として正式な記録が残っているものに限られているため、住民の方の目撃情報を含めると、モリアオガエルの導入はもっと古いかもしれない。現在、小田原市、足柄上郡・下郡、相模原市、平塚市、鎌倉市、三浦郡などで生息が確認されている。もし、これらの地域以外でモリアオガエルを見つけたら、分布記録を残すためにも博物館まで写真と共に情報をお寄せ頂きたい。

足柄下郡箱根町桃源台駅の人工水路で産卵するモリアオガエル。2010年6月16日石原龍雄氏(箱根町立森のふれあい館)撮影

(学芸員・松本涼子)

こちらは2021年6月19日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第38回 自然財をまもる博物館

展示室を案内していると、多くの方に「この剥製は本物か?」と尋ねられ驚いてしまう。展示室のインドサイやホッキョクグマの剥製も精巧な作り物と思っている方が意外に多いようだ。博物館にある哺乳類標本の大半は「本物」で神奈川県民の貴重な財産(自然財)である。生体を再現した本剥製は剥製師さんが作る1点ものだが、その他の標本は検体(死体)の回収から加工、登録までをすべて学芸員が担当している。展示室の標本数は変わらないが、バックヤードでは、1年に約200点の哺乳類標本が追加されている。

自然財となる検体の収集はあらかじめ定められた収集方針にもとづいて行なわれる。博物館に保管される標本とは、県民が次世代にむけて遺す「今の自然の姿」である。学芸員は、県民になりかわり、この大切な任務を行なっている。

自然財は今の世代にとっても、研究や展示・教育に活用される重要な資料である。研究においては、1960年代から集められてきた多数の標本を異なる年代間で比べたり、箱根山と三浦半島で比べたり、まさに、時空を超えての比較照合ができる。実際、丹沢山地の環境変化がニホンジカの角の大きさに影響を与えたこと、畑の食べ物に依存するニホンザルで性的成熟が早いことなどが、当館の自然財の分析から明らかになっている。国内産哺乳類の骨格コレクションを活用して「これは、どの部分の骨か?」という疑問にも答えることができる。

使命感や研究上の意義と並ぶほどに魅力的なことは、標本を作る行為そのものにある。検体と向き合いながら一人手を動かし、骨格やなめし皮を作っていく時間が何とも楽しいのである。よくよく観察すると、筋肉も骨格も臓器も実に整然としていて美しく、さまざまな形の意味にも気づく。この機能美は、標本作りの過程で初めて接することができる。

自然財の力は多元的で、だからこそ、博物館はそれをまもり活用していかなければならない。

ナガスクジラの椎骨を洗う(2020年9月)

ずらりと並んだいろいろな動物の骨(2018年6月)

(学芸員・広谷浩子)

こちらは2021年5月22日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第37回 黄色いカタツムリ侵出の最前線・大磯丘陵

15年ほど前から「黄色いカタツムリを見つけました」という問い合せを受けるようになった。場所は中井町、秦野市、大井町など、大磯丘陵の西端に集中している。蛍光イエローのような鮮やかな色が特徴で、右巻きのごく薄い殻は直径15ミリメートルほどに達する。

その名はコハクオナジマイマイ、中国・四国地方以西に分布する種なのだが、1991年に千葉県で、1998年に神奈川県で初めて発見されて以来、各地に分布を広げている。神奈川県では平塚での初出から、徐々に大磯丘陵を西へ西へと侵出しているようだ。故郷を遠く離れた神奈川にやって来た理由は判らないが、人間の社会活動が関与しているのは間違いないだろう。農作物を食害する上に、未知の寄生生物や病原体などを媒介する可能性もないとはいえない厄介な新参者「国内外来種」だ。今のところ足柄平野からは記録されていないようだが、単にわたしたちが気がついていないだけなのかもしれない。人間の往来が盛んな平野部に侵出すると、爆発的に分布が拡大することも考えられるので、厳しい注視が必要だ。見かけたらすぐ、地域の博物館や研究機関に知らせてほしい。

厄介者であってもせめて何か人間の役に立つところは無いものだろうか。調べてみるとカギはその鮮やかな蛍光イエローにあった。自然のものとは思えないほど鮮やかな色は殻の色ではなく、実は薄い殻を透かして見える、内臓に溜め込んだリボフラビンという物質の色だ。リボフラビンは紫外線を吸収する性質があり、それによってコハクオナジマイマイは紫外線によるダメージを食い止めていると考えられている。

リボフラビンの別名はビタミンB2。人間にとって必須の物質ではあるが、人間は体内に蓄積することができず、毎日食物から摂取しなければならない。コハクオナジマイマイがリボフラビンを蓄積するメカニズムが明らかになれば、医学、生理学、栄養学の常識も変わるかもしれない。

左:コハクオナジマイマイ(秦野市産;筆者撮影);中:植物を食害する本種(大井町柳;一寸木肇氏撮影);右:大量発生した本種(大井町篠窪;同).

(学芸員・佐藤武宏)

こちらは2021年4月17日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第36回 富士箱根地域のサクラと言えば?

各地から続々と桜の便りが届く季節となった。サクラ(サクラ属Cerasus)はユーラシアと北アメリカの温帯に数十種が知られ、国内には9種が自生している。神奈川県内には8種が自生する。

富士箱根地域では、これから5月にかけてマメザクラ(豆桜)が見ごろを迎える。別名はフジザクラ(富士桜)で、本州の富士・箱根を中心に関東および中部地方に分布し、海岸近くから山地に生育している。花期は例年3月下旬(丘陵地)から5月中旬(山地帯上部)で、ソメイヨシノに比べてやや小ぶりな花を下向きに咲かせる。マメザクラは、江戸時代に来日したリンネの弟子であるツュンベリーによって箱根で採集され、その標本に基づいて命名された。つまり、箱根産のマメザクラを基準としてこの種が世界に発表されたのだ。また、マメザクラの八重咲品種(花弁が10枚から15枚)であるヤエノマメザクラは、箱根で松浦正郎によって発見され1963年に発表されている。

マメザクラは花色や花弁数、花の形、樹形などの変異が大きく、自生個体のなかで観賞価値が高い個体を挿し木で増やして利用している栽培品種がある。例えば、富士菊桜(ふじきくざくら)は静岡県富士宮市の山に自生したもので花弁が50枚から300枚、多いものでは400枚になる栽培品種である。

また、桜の栽培品種には海外から逆輸入で入ってきたものもある。オカメと言う栽培品種は、イギリスのサクラ研究家によってカンヒザクラとマメザクラを交配して作出された。マメザクラは日本人だけではなく海外の人も楽しませてくれているようだ。

マメザクラの花

ヤエノマメザクラの標本の拡大画像

(KPM-NA0059139)

(学芸員・石田祐子)

こちらは2021年3月13日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第35回 菌類標本を集める-その特殊性

一般的に、博物館や美術館は学術的・歴史的価値の高い資料や、高級な美術品に溢れており、そこで働く学芸員はそのような「お宝」を蒐集して回っていると考えられているかもしれない。確かに、当博物館でも、展示公開されている資料(標本)の中には、入手困難で学術的にも貴重なものが多数含まれている。しかし、筆者が博物館学芸員として常日頃せっせと集めているのは、殆どの人が見向きもしないような、小さなきのこやカビなどの菌類、それも何者なのかよく判らない菌の標本である。

きのこやカビ、酵母などの「菌類(真菌類)」は、名称のよく似た「細菌類(バクテリア)」とは全く別の生物群で、現在世界中から約14万種が知られている。しかし、これは正式に学名の付けられた菌類の種数で、実際に地球上に存在する菌類の総種数は少なくとも220万種、一説には1200万種とも推定されている。すなわち、我々人間は地球上の全菌類のわずか数%しかその実体を掴めていない。そして、「その他大勢」の未知の菌類は、人間に気付かれないだけで、私達の身近な環境にも生育しているものも多い。

当博物館では、菌類ボランティアグループが中心となり館周辺(小田原市入生田)での月例菌類調査を20年以上継続しているが、これまでに収蔵された約一万点の入生田産菌類・変形菌類標本のうちのおよそ三割が、種名の分からないものであった。もちろん我々の勉強不足に起因するものも多いだろうが、相当数の標本が、名前も判然としない状態で収集されているのである。このように、生物標本の学術的価値は、必ずしも採集される時点で明らかになっている訳ではない。時には、採集後何十年も経て標本の検討がなされ、新種など学術的に重要なものだと判明する場合もある。ありふれた普通種と思われていた標本の中に、未知種が紛れている場合も少なからずある。自然史博物館では、現代の価値判断のみに囚われずに、たとえ現在は珍しいものでなくても、状態の良い標本を満遍なく収集し、後世に遺してゆくことが何よりの使命なのである。

ハイイロイタチタケ

神奈川県内では普通種だが、2000年になってようやく新種として記載された。

(学芸員・折原貴道)

こちらは2021年2月20日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第34回 冬鳥を楽しむ

秋が深まってくると、神奈川県にはカモ類やヒタキ類、ツグミ類、ホオジロ類などの冬鳥が次々と渡来する。

なかでもヒタキの仲間であるジョウビタキは、農耕地や河原をはじめ、公園や家の周りでも見られる身近な鳥だ。この鳥の鳴き声は鋭く、「ヒッ」、「カチカチ」など遠くまで響く声を出す。この声が火打ち石を打つ音に似ていることから、「火炊き=ヒタキ」の名の語源になったと言われている。さらにオスの頭部の白銀色が人間の白髪を連想させることから、高齢の男性を呼ぶときに使っていた「尉(ジョウ)」が合わさり、ジョウビタキと名付けられたようだ。雌雄共に翼の白斑が良く目立ち、この斑が着物の「紋」に似ていることから、「紋付き鳥」とも呼ばれている。杭の上や枝先など見晴らしの良い場所にとまることが多く、鳴き声を手掛かりに探せば見つけやすい鳥である。

マガモやヒドリガモ、オシドリなどのカモ類も代表的な冬鳥で、県内ではこれまでに、30種以上が記録されている。これらのうち、人気が高いのは湖沼等で見られるオシドリだろう。華やかな姿のオスの横に、地味なメスが寄り添って泳いでいる様子から、仲の良い夫婦のことを「おしどり夫婦」と例えることがある。実際には、繁殖の途中で雌雄は別れ、メスだけで子育てを行う。草の葉や実、ドングリを好んで食べ、県西部では丹沢湖や酒匂川上流で観察されることが多い。カモ類としては珍しく木にとまる習性があり、水面を覆うように張り出した枝を丹念に探すと見つけやすい。

樹木の葉が落ちる冬は、鳥を見つけやすい季節である。新型コロナウイルスの影響で遠方に出かけづらいが、近くの公園や河川など、身近な場所でも多くの冬鳥が見られる。自宅の周りでのんびりと鳥を探しながら、散歩を楽しむのもよいだろう。

ジョウビタキのオス.重永明生撮影.

木の枝にとまるオシドリ.左2羽がオス,右がメス.

(学芸員・加藤ゆき)

こちらは2021年1月23日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第33回 コロナ禍の博物館とウェブサイト

博物館の活動をわかりやすく説明するときに私たちがよく使うキーワードが「集める」「調べる」「伝える」という言葉である。博物館は資料を集め、それを調べ、分かったことを元に自然科学の魅力を伝える場所。今回のコロナ禍では、あらゆる部分で博物館の活動を抑えることになったが、とりわけ「伝える」活動は大幅に縮小せざるを得ない事態となった。緊急事態宣言の出ていた期間を挟んで約4カ月間、博物館は休館した。「伝える」活動の舞台である展示室は閉鎖され、観察会などのイベントもすべて中止となった。

代わりとなるものをどうにか提供できないかと、休館中だった今春、ウェブサイトでの情報発信を始めた。もともと当館のウェブサイトには、百科事典のような学習用コンテンツ、地域の自然のデータベース、実験動画など、実にたくさんの情報があった。あまり目立たないところにバラバラに置かれていたこれらをひとまとめにして、「ウェブで楽しむ地球博」というコーナーを立ち上げたのだ。実をいうと、他の休館中の博物館の取り組みを見て、遅れをとらないように取り急ぎ作ったのだが、すぐに館のスタッフから同時多発的に「ウェブサイトにこれを載せたい」と新しい企画が次々寄せられた。急ごしらえで作ったコーナーが受け皿となり、学芸員のコラム、生き物のぬり絵・ビンゴ・すごろく、動画など、実にさまざまなメニューが集まった。ウェブ更新を担当するスタッフはこれまでにない忙しさである。公式ツイッターとの連動もあり、このコンテンツは休館中多くの方にご覧頂いた。「緊急事態宣言中に子供が楽しめるぬり絵があってとても助かった」という生の声はとても嬉しいものだった。

さて、「伝える」活動の中で私たちはウェブサイトをうまく使いこなせているだろうか。願わくは、コンテンツを提供するだけの一方的なものではなく双方向のコミュニケーションがあってほしい。展示室やイベントで来館者の反応を見るように、PCの向こう側にいる皆さんに私たちの「伝える」がちゃんと届いているかを見届けたいとも思う。現在も人が密集するイベントは開催できず、実物標本にさわれるのが当館の展示の特徴でもあったが、それも難しい。収束を見せないコロナ禍の中、制限された展示やイベントを補うようなツールとしてさらに発展できそうだ。「スタッフが楽しまないとお客さんも楽しめない」という館の大先輩の言葉を胸に、ウェブサイトでできる楽しいことに考えを巡らせたいと思う。

(学芸員・大坪 奏)

こちらは2020年12月12日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第32回 ノウサギの衣替え

ヒトなど一部の動物を除けば、ほぼ全身の皮膚が毛で覆われていることは哺乳類の重要な特徴である。毛の主な役割の一つは体温を保つことであり、一般的に冬毛は長く密で、夏毛は短くてまばらに生えている。

毛の長さや量だけでなく、毛の色を変える動物もいる。その代表的な例として、ニホンノウサギが挙げられる。冬に積雪のある地域に生息するニホンノウサギの全身の毛色は、夏は茶色、冬は白色で異なっていることが多い。神奈川県を含め、冬の積雪が少ない地域で見られるニホンノウサギは一年中茶色である。前者はトウホクノウサギと呼ばれ、本州の東北地方と日本海側に分布し、後者はキュウシュウノウサギと呼ばれ、九州、四国と本州の太平洋側に分布している。ニホンノウサギはこれらに加えて、佐渡島に生息するサドノウサギ(冬に白化する)、隠岐島に生息するオキノウサギ(冬に白化しない)という4つの亜種に分けられる。

冬に毛色が変わるかどうかは、日長変化で決まると考えられている。秋の短日化と春の長日化が年2回の毛の生え変わりを引き起こし、秋の短日化が著しい緯度の高い地域では秋から冬にかけて白い毛が生えてくる。ニホンノウサギが冬に白化する多くの地域では冬に積雪があるため、全身が白いことは雪上で捕食者から逃れるための保護色の役目を果たしている。

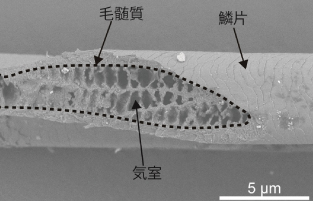

ニホンノウサギの毛の長さや密度は夏毛と冬毛で異なっており、体温の保持と関係しているようだが、毛色は体温の保持とは無関係なのだろうか? 白い毛では、色素が抜けていることで内部の空気が入る空間(気室)が広くなっている可能性がある。北海道に生息するユキウサギでは、白い冬毛は茶色の夏毛よりも太く、毛の内部(毛髄質)の直径が大きく、気室が広くなっている。このような内部構造をもつ毛は断熱性が高いと考えられる。ニホンノウサギでも同じような傾向が見られるかもしれない。また、冬毛の色が違うと内部構造も違うのだろうか? 本州から九州まで広い範囲に生息するニホンノウサギの環境適応を明らかにするために、毛の構造は重要な鍵となるかもしれない。

ニホンノウサギの仮剥製(いずれも冬毛)。

上:真鶴町産標本(KPM-NFM 2379),

下:新潟県佐渡市産標本(KPM-NFM 2381).

ニホンノウサギの体毛の微細構造

(学芸員・鈴木 聡)

こちらは2020年11月21日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第31回 火山列島の自然

火山列島という地名を聞いたことがあるだろうか。硫黄列島とも呼ばれ、東京の約1,000キロ南方に位置する小笠原諸島の一角を占め、北硫黄島、硫黄島、南硫黄島の3島からなっている。小笠原群島(聟島列島、父島列島、母島列島からなる)とは異なる伊豆から続く火山群に属し、「絶海の孤島」を絵にかいたような小さな島々である。人為の歴史は多様で、最大の硫黄島は第二次大戦末期の激戦で多くの戦死者をだしたことでも知られている。日本返還後の現在も自衛隊関係者以外は基本的に訪問できない、ある意味国内で最も行きづらい島と言えるだろう。北硫黄島は、戦前サトウキビ栽培が盛んで学校もあり、100名以上の島民がいたが、1944年に疎開が行われ、以降は無人島となっている。南硫黄島は陸水が存在しないため、歴史上定住者がおらず原生環境が保たれてきた稀有な島である。

筆者は、30年ほど小笠原諸島の昆虫の研究を継続してきているが、近年の南北硫黄の探検調査にも参加してきた。南硫黄島は、NHKの自然番組でも紹介されたので、映像をご覧になった方もおられるかもしれない。火山列島調査は、小笠原諸島父島からチャータした船で一日近くかかる。長く無人状態が保たれてきた環境を守るために、生物の持ち込みを防止するため厳密な検疫を実施し、衣服を含めて基本新品を準備する。とくに南硫黄は急峻で平均斜度が45度、登山の専門家のサポートなしには登頂できない。我々研究者は、登山技術を持つものがほぼおらず、事前の登攀訓練を積みやっと渡航できる、今の時代、国内では最も「探検」を体感できる調査地だろう。絶海の孤島群は、それぞれ独自の進化をとげた固有の生物が存在し、人間が入植し自然を利用することの影響も島々で比較できる。当館では、今夏火山列島の自然を紹介する特別展を開催予定だったが、新型コロナウイルスの影響で次年度に延期された。来夏、島々の探検の様子と魅力あふれる自然を堪能いただきたい。

南硫黄島固有の昆虫 ミナミイオウヒメカタゾウムシ

(学芸員・苅部治紀)

こちらは2020年10月17日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第30回 境界域に生きる

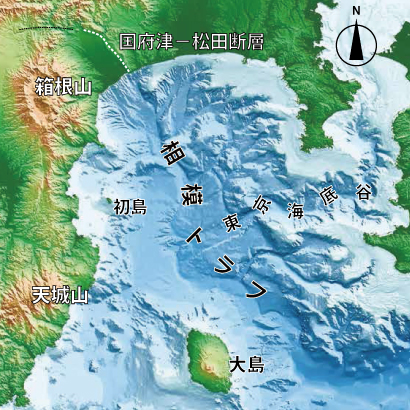

国府津から松田にかけて、直線状の崖がある。この崖は国府津-松田断層の変動によってできた崖であり、断層は北米(アムール)プレートとフィリピン海プレートの境界の一部であると考えられている。そして、この断層は相模湾の底へと続き、大きな谷地形、相模トラフとなって房総半島の南へと続く。日本においてプレート境界が湾の中を通っているのは、この相模湾の他に、西隣りの駿河湾、日本海側の富山湾の3つがあり、いずれも深さが1,000メートルを超える。

相模湾ではプレート同士がぶつかっていることによって、横ずれや沈み込みといった断層運動と火山活動が生じてきた。相模湾の底には丹沢山地の隆起や富士山・箱根山の火山活動によって生じた砕屑物が厚く堆積して、相模トラフを埋めている。このプレート境界である相模トラフを境に、西側と東側で相模湾内の海底のようすが異なっている。相模トラフの西側には、初島や天城山、伊豆大島などの火山が発達しており、海底にも伊豆東部火山群(手石海丘)の他、熱川沖にも海底火山の噴火による溶岩流がある。そして、伊豆半島の海岸から海底までの傾斜はとても急である。一方相模トラフの東側では海丘が並び、もっと東には浅い海が拡がっている。そして海丘と浅い海の間には東西方向の谷がいくつも発達しており、これらをたどると三浦半島の断層とつながる。最も南にある大きな谷が東京湾へと続く東京海底谷である。

このようにさまざまな地質学的現象やそれが作り出した地形が見られる相模湾は、それだけで十分希少で貴重な場所である。深海の泥底、急峻な海底、深い谷から磯や砂浜まで、とてもバラエティーに富んだ環境があり、独特の生物相が育まれてきた。その上、すぐ南を流れる黒潮にのって多様な生物が運ばれてくることから、より多様な生物相が形成されている。

このように見てくると、西湘地域で暮らすということはプレート境界の上に住み、火山を利用し、深海を含めた海の恵みを食らうという、生き方を選択するということだ。それだけに自然がもたらす災害にも十分警戒が必要ということでもある。

相模湾の海底地形

(学芸員・大島光春)

こちらは2020年9月26日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第29回 群れで考える、群れを考える

相模湾沿岸には、海に生息する貝が化石として産出する地層があり、その一つが中郡大磯町に分布する。それは、新生代新第三紀中新世(中新世は2,303万年から533.3万年前)の末期、約800万年から約600万年前に堆積した大磯層である。その貝化石に混ざって、いくつかの脊椎動物が発見されている。

それらにはまず軟骨魚類があげられ、いわゆるサメの仲間のネコザメ属、シロワニ、ムカシオオホオジロザメ、ホオジロザメ、アオザメ、カスザメ属、メジロザメ属、シュモクザメ属、ノコギリザメ属などが知られる。またエイの仲間もおり、こちらも軟骨魚類である。さらに硬骨魚類としてはハリセンボン類、ベラ亜目が産出する。これらはいずれも歯の化石が見つかっている。

陸棲の哺乳類ではイノシシの仲間の歯、ブラキポテリウム属というサイの仲間が発見されている。ブラキポテリウム属は歯の部分化石しか産出していないが、その特徴からサイの仲間ということが分かる。海棲の哺乳類ではクジラの仲間であるヒゲクジラ類が、少なくとも4種生息していたことがわかっている。これは鼓室胞(こしつほう)という耳の骨から明らかになった。

それぞれの化石を見てみると、皆、体のほんの一部に過ぎず、その動物が何であったかという分類上の情報以外を持たない。しかし、全体として捉えると、分かってくることがある。動物一個体ではなく動物群(フォーナ)として考えると、例えば当時の気候は今の時代より暖かかったのか、寒かったのかなどがわかる場合がある。まだ見つかっていなくても、いずれこの種の化石が発見されるに違いない、という予想を立てることもできる。また、大磯層は残念ながら動物群としての位置付けはされていないが、海棲、陸棲の動物群が一箇所から見つかることで、同じ時代の動物群だったことを教えてくれる。

このようにして化石を観察する際、一つ一つの化石はたとえ小さな部分化石でも、動物群として考えると、過去を知る貴重な情報源となる。

大磯層から産出したブラキポテリウム属の歯(右上第1または第2臼歯)(左)とヒゲクジラの鼓室胞(右)

(学芸員・樽 創)

こちらは2020年8月22日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

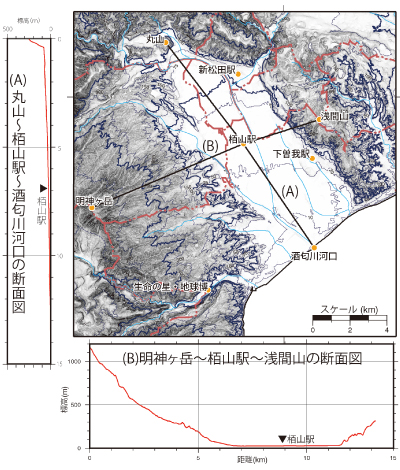

第28回 角スコップのような足柄平野

足柄平野は、神奈川県の西部に位置し、小田原市、南足柄市、松田町、山北町、大井町、開成町に広がっている。地図の上で大きさを測ると、幅(北東-南西方向)約4キロメートル、長さ(北西-南東方向)に13キロメートル、面積は約57平方キロメートルある。「平野」と聞くと、まっ平らなイメージを思い浮かべると思う。一般的には、低いところにある平らな地形のことだ。

足柄平野は平らではあるのだが、実は少し傾いている。地図は、足柄平野周辺の地形を示したものだ。地形の傾き具合を白黒で表現したもので「傾斜量図」と呼んでいる。山のような地形が黒く浮き上がって見える。図のほぼ中心部にある白っぽい部分が足柄平野だ。

(A)北西-南東方向の断面を見てみよう。北西から南東に向けて、緩やかに傾いていることがわかる。これは、丹沢山地から流れ出た土砂が堆積してできたためだ。

「扇状地」という地形をご存知だろうか。山地を流れる河川が運ぶ砂礫が、傾斜の緩くなった場所に流れ出た時に、河川の流れが弱まることによって、扇状に堆積した地形のことだ。河川が山地から平野や盆地に移る所などで主に見ることができ、付近の知名であげれば、山梨県の甲府盆地に多く見られる。足柄平野は、全体が扇状地のようになっているようにもみえる。さらに、松田・新松田駅付近で川音川が酒匂川に合流する地域には、実際に小規模な扇状地を見ることができる。

(B)北東-南西方向の断面を見ると、南西側には箱根火山、北東側に国府津-松田断層帯によって区切られた大磯丘陵がある。このため、底が平らで、両側が立ち上がったような形にみえる。

表題の「角スコップ」とは、スコップ面が平らで角ばっており、すくったものが落ちないように側面が立ち上がった形のものだ。足柄平野は、この形に似てはいないだろうか。または、チリトリと言ってもいいだろう。

足柄平野周辺の傾斜量図と地形断面図

(学芸員・新井田秀一)

こちらは2020年7月11日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第27回 小田原城の地層

仕事柄「どこに行けば地層を見られますか」という質問を良く受ける。特に夏休みには、小学生や保護者からの電話が多い。

「昔、小田原城の子ども遊園地で地層のトンネルを見たのですが…」と言われることもある。今はコンクリートで覆われトンネル内からは見えなくなってしまったが、トンネル横の崖や、青橋へ向かう道路沿いの崖でも同じものが観察できる。これは、6.6万年前の大噴火によって、箱根火山から流れてきた火砕流が固まったもの。小田原高校の方から天守閣へと伸びる尾根地形の土台は、この火砕流堆積物でできている。

火砕流が固まったものを「地層」と呼ぶかどうかは微妙だろう。少なくとも小学校で習うような「一般的な地層」ではない。では小田原城に地層はないのかというと、城址公園内の小高い所には火山灰土層、低い所には湿地にたまった地層などが存在する。地面の下なので普段はなかなかお目にかかれないのだが、発掘調査などが行われると日の目を見ることになる。

博物館には、小田原城の発掘調査の際に採集した地層の標本が二種類ある。一つは1993年の二の丸中堀発掘調査、もう一つは2012年の御用米曲輪発掘調査で見つかった、いずれも噴砂脈の跡。有史以前、大昔に起こった地震の痕跡だ。

地層をどうやって採集するかというと「地層はぎ取り技法」を使う。崖に接着剤をつけ、布やガラス繊維などで裏打ちし、接着剤が固まった後に表面を薄くはがし取る。薄くて軽く、絨毯のように巻いて保存できる便利な標本が完成する。

発掘調査で出現した地層は、調査が終了すると埋め戻されてその後見ることはできない。しかし標本化して保存しておけばいつでも観察でき、分析技術などが進歩すれば新たな研究に発展する可能性もある。貴重な小田原城の地層標本も将来、大地の歴史の解明に役立つことを期待したい。

御用米曲輪発掘現場での地層はぎ取り標本採集作業

(学芸員・石浜佐栄子)

こちらは2020年6月13日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第26回 身近な木々に迫る危機

近年、古くから私たちの身近で親しみの深い木々に、これまでにない危機が迫っていることをご存じだろうか。本格的な春の訪れを告げるサクラ。山林に広く分布し、公園樹や街路樹、学校の植栽木としても親しみが深い。しかし、現在日本に侵入しつつあるカミキリムシ、「クビアカツヤカミキリ」の幼虫が材を食べて木を弱らせ、枯死させてしまうことが懸念されている。クビアカツヤカミキリの生育が疑わしい木は、放っておけば他の木にも被害が広がってしまうため、薬剤殺虫や幹に網をかけて捕殺するか、伐採して直ちに処分することが求められる。神奈川県内では未だ記録はないが、埼玉県や東京都では数年前から被害が確認されており、県内進出はいつでも起こり得る。

サクラだけでなくウメやモモ、オリーブなどでも被害が確認されており、対象となる樹種が多い点もクビアカツヤカミキリの拡大防止を難しくしている。西さがみでサクラやウメと言えば、秦野市千村などで生産されているサクラの花の塩漬けや曽我や南足柄などの梅林としてもなじみ深い。農業生産はもちろん、歴史的文化・景観を守る上でも無関心ではいられない。

サクラやウメで今後懸念される被害とは別に、既に身近な樹木が次々と枯れる現象も生じている。それは「カシノナガキクイムシ」がドングリをつける樹木の仲間にもたらす「ナラ枯れ」である。箱根近辺では2017年頃から、夏の時期に山林を見渡すと「ナラ枯れ」によって葉が茶色くなった木が遠目にも目立つようになり、年々そのような範囲が広がっている。「ナラ枯れ」は対象となるドングリの木が数多く山林に生育するため、現実的に被害拡大を食い止める有効な策は無い。ただし、個々の木に対しては薬剤燻蒸などで枯死を防ぐことが可能な場合もある。

身近な木々に迫る病虫害の嵐に対しては、早期の発見と対応が重要である。日頃から多くの方に関心を寄せていただくことが対策の第一歩となるだろう。

ナラ枯れになった木の幹や根元には白く見える粉末状の木くず(フラス)が顕著

(学芸員・大西 亘)

こちらは2020年5月16日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第25回 家の近所で見つかった本州初記録のハチの話

人の生活圏には、様々な植物が植栽されており、様々な害虫が発生する。マサキは代表的な生垣の植物で、この植物にはミノウスバというガの仲間が害虫として発生する。ミノウスバは体内に毒をもつために、天敵となる生物がほとんどいないが、この虫だけを専門に食べる変わったハチがいる。それが今回の主役、ミノウスバトガリヒメバチで、体長1センチメートル弱のこのハチは、福岡県でミノウスバから得られた標本を基に、1965年に初めて報告されて以降、その後の記録がなく、その分布は謎に包まれている。成虫は5月ごろにマサキの周りを飛ぶそうで、私自身いつか九州に赴き採集してみたいと憧れを抱いていた。彼らが、自宅近所にたくさんいるとも知らずに。

ある日、南足柄市にある自宅の近所を散歩していると、中学校の生垣にマサキがあるのに気がついた。こういう場所を飛ぶのか、と考えたその時、イメージ通りに飛ぶ黒いハチがいるではないか。私はすぐさま帰宅し、5分後には捕虫網をもって中学校に駆けつけていた。早速ハチを捕獲して帰宅。高鳴る心臓を抑えながら、英語の記載論文と顕微鏡を駆使して種名を調べる。やはりミノウスバトガリヒメバチで間違いない!本州初記録である!

報告をするには複数の標本がほしい。しかし、いい年をしたオジサンが中学校の生垣を、目をギラギラさせながらのぞき込むのはまずい。確実に不審者として通報されるだろう。そんな私に、心強い味方が現れた。私の息子(当時1歳)である。ベビーカーを押しながら、息子の散歩に付き合うようにして採集していれば、周囲の人には子供のために虫をとってあげている、優しい父親に見えるだろう。さらに妻が脇にいれば家庭に尽くす父親、完璧である。新記録の報告は今年の3月にめでたく世に出たが、この陰には家族の協力が重要であったとも言えよう。

ミノウスバトガリヒメバチを本州から初めて記録した論文

Watanabe, K., 2020. Taxonomic and Zoogeographic Notes on Japanese Cryptinae (Hymenoptera, Ichneumonidae), with descriptions of 12 new species. Bulletin of the Kanagawa Prefectural Museum (Natural Science), (49): 29-66.(6MB)

本州初記録となったミノウスバトガリヒメバチ(KPM-NK 76585;南足柄市産)

(学芸員・渡辺恭平)

こちらは2020年4月11日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第24回 今、ドジョウが危ない!?

日本には北海道から沖縄まで少なくとも31種類のドジョウの仲間が分布している。中でも民謡や伝統芸能、そして食文化にも根ざしているドジョウは、日本人にとって身近な淡水魚の代表格である。体は細長くぬるぬるしていて、小さな口には10本のヒゲがある。

小田原市内を流れる河川にはドジョウの他にヒガシシマドジョウとホトケドジョウが生息しているが、これら3種に限れば体形や模様が異なるので区別は容易である。生息場所もドジョウは田んぼや用水路の泥底、ヒガシシマドジョウは川の砂底、ホトケドジョウは湧水のある小川と、それぞれ棲み分けている。

最近のことであるが、これら3種に加えて森戸川水系から外来種のカラドジョウが記録された。この種は割高な国産ドジョウの代用食品として韓国や中国、台湾から活魚で輸入されているのだが、近年では観賞用としても需要があるらしい。ドジョウに似るが、ひげが長く、背びれや尻びれのすぐ後ろからキール状の縁が発達することで見分けられる。森戸川水系への導入経路は定かではないが、飼育されていたものが意図的に放逐された可能性が高い。

カラドジョウが在来のドジョウに与える影響はよくわかっていないが、生息場所が重なるだけでなく、感染症や寄生虫症などが持ち込まれる可能性もあり予断を許さない。そしてカラドジョウと一緒に輸入される大陸産の“外来ドジョウ”の問題はより深刻である。日本と大陸産のドジョウはこれまで同一種とされてきたが、近年の遺伝子レベルの研究によって両者は明瞭に区別できることがわかってきたからだ。

そしてやっかいなことに在来か外来かを外見から判断することは難しく、同一種とされていたほど両者は近縁な関係にあるため、競争はもちろん交雑する可能性が高いのだ。気がついた時には日本から在来のドジョウが消滅していたなんてことにならないように、一刻も早く見分け方を確立して保全策を講じる必要がある。

上からドジョウ、カラドジョウ、ヒガシシマドジョウ、ホトケドジョウ。

カラドジョウは静岡県産。ドジョウは酒匂川水系産だが在来かは不明。

(学芸員・瀬能 宏)

こちらは2020年3月14日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第23回 丹沢・伊豆の衝突の現場

「南の海から来た丹沢」や「南から来た火山の贈りもの」というキャッチフレーズを聞いたことがあるだろうか。前者は28年前に神奈川県立博物館から出版された本のタイトルで、後者は伊豆ジオパークのキャッチコピーだ。

神奈川県の丹沢や箱根の南につながる伊豆の基盤を構成する地層からは、海底にマグマが噴出してできた枕状溶岩や、海底に火山灰が堆積してできた地層などが見られる。このことから、丹沢や伊豆はかつて火山島であったと考えられている。また、地層から現在の小笠原あたりに生息するサンゴ化石が見つかることから、地層ができた当時の環境は温暖な南の海であったことが推測されている。つまり丹沢や伊豆は南の海の火山島だったのである。

南の海にあった丹沢や伊豆はフィリピン海プレートの運動に伴い北へと移動した。丹沢の北側では、フィリピン海プレートが北アメリカプレートの下に沈み込んでいた。しかし、丹沢は、火山灰や溶岩などが厚く堆積していたために沈み込めずに、本州の一部になってしまったのだ。丹沢が本州に衝突した年代は、約550万年前と考えられている。さらに100万年前には、本州の一部となった丹沢の南に伊豆が衝突した。丹沢と伊豆の衝突の境界は、神縄断層という断層となって現在も見ることができる。伊豆の衝突により丹沢は隆起し、さらに浸食されることで現在の姿になったのだ。不動のように思える丹沢や伊豆の大地は、プレートの移動によってできたのである。

このような現象は、日本だけでなく地球規模でも見られる。南半球にあったインドが北上してユーラシア大陸に衝突し、その結果、衝突の境界にはヒマラヤ山脈が誕生した。スケールは違うが、起きていた現象は丹沢や伊豆と同じなのだ。

2月29日から開催される「ゴンドワナ―岩石が語る大地の衝突と分裂―」では、10億年前からの大陸の結合と分裂の歴史を中心に、丹沢や伊豆の衝突も紹介する。是非、この機会に見ていただきたい。

神縄断層の露頭。断層の位置を三角印で示した。断層の下側が約200万年前の地層で、上側が1500万年前の地層(山北町皆瀬川)

伊豆が衝突した時にできた約100万年前の地層(山北町山市場)

(学芸員・山下浩之)

こちらは2020年2月15日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第22回 文命堤-火山噴火と治水-

富士山の東麓から丹沢山地と箱根火山の間をぬって流れてきた酒匂川が、ちょうど足柄平野に差し掛かる所に、文命堤と呼ばれる江戸時代の治水事業の跡がある。西暦1707年に起きた富士山の宝永噴火では、酒匂川流域に大量のスコリアが降り積もった。これにともなう河床の上昇により、酒匂川下流の足柄平野では噴火後の水害が頻発するようになった。そのため、幕府は酒匂川の復興工事を命じ、自然の地形と人間の技術を組み合わせ、流路をジグザグに変えて水流を弱めることで、下流に住む人々の生活を守ったのだ。

文命堤において、酒匂川の水流を弱めるための自然障壁に利用された“千貫岩”と呼ばれる地形がある。千貫岩は、およそ6万6千年前に起きた箱根火山の大規模噴火による火砕流堆積物だ。噴火によって地表もたらされた固体物質には大きく分けて、溶岩と火山砕屑物(軽石・スコリア・火山灰など)の2つがある。このうち、文命堤をつくっているものは後者で、マグマの破片が高温の火山ガスと一体となり山麓を高速で流れ下る現象によって堆積しため、火砕流堆積物と呼ばれる。千貫「岩」というが、この場所の火砕流堆積物は、マグマの破片である軽石や火山灰、噴火前から山体を構成していた岩石の欠片などが含まれており、「岩」のように固くはない。捩じり鎌でも削り取れるほどの硬さだ。火砕流堆積物中の軽石(写真)は、噴火を起こしたマグマに由来する物質で、火山地質学的に当時の噴火を調べるための大きな手掛かりとなる。

歴史時代に頻発した酒匂川の水害は富士山の噴火により二次的に発生したものだったが、その被害を食い止めようと利用された地形・地質も箱根火山の過去の大規模噴火によるものだった。この文命堤には、火山の周辺で暮らす人々にとって、文字通り切っても切れない自然との関係性が表れているのではないか。南足柄市にある文命堤は、2016年から箱根ジオパークのジオサイトに登録されている。

文命堤の千貫岩周辺

千貫岩の火砕流堆積物の様子。灰白色の礫は軽石。

(学芸員・西澤文勝)

こちらは2020年1月18日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第21回 岩場に生きる植物 ハコネコメツツジ

富士・箱根周辺に固有な植物は、フォッサマグナ要素の植物と呼ばれている。その起源は一様ではないが、富士・箱根の火山活動が要因の1つとして関係していると考えられている。

火山活動によって溶岩や砂礫に被われた土地は、強い日差しにさらされる、乾燥する、地表面の砂礫が移動するなど植物にとって厳しい環境である。また、そびえ立つ火山は植物を容易に山越えさせてはくれない。フォッサマグナ要素の植物には、その火山という過酷な環境と、火山活動による移動の制限によって、植物が遺存的に残ったり、地域の固有種が生まれたりしたと考えられているものがある。

そんなフォッサマグナ要素の植物の1つがハコネコメツツジだ。ハコネコメツツジは1cmほどの小さな白い花を咲かせるツツジである。山地の風当りの強い斜面(風衝地)の岩場に生育しており、岩に張り付くように生えている。秩父山地や富士・箱根、伊豆半島、伊豆諸島などに分布し、南限は伊豆諸島の御蔵島であるが、最も多く見られるのは箱根山地であると言われている。ハコネコメツツジには、コメツツジやチョウジコメツツジなどの近縁種がある。ハコネコメツツジは、コメツツジなどと同じ系統の祖先から、火山地に分化していった種であると考えられている。

ハコネコメツツジは箱根町の天然記念物に指定され、保護されている。また、『神奈川県レッドデータ生物調査報告書2006』で絶滅危惧Ⅱ類とされている。

ハコネコメツツジの花

岩に張り付くように生えるハコネコメツツジ

(学芸員・石田祐子)

こちらは2019年12月14日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第20回 水辺の昆虫が語る環境変化

秋も深まってきたが、かつて無数に飛び交っていたのがアキアカネなどのアカトンボだ。童謡でも馴染みの昆虫だが、今では個体数が激減した。日本最大の水生昆虫として著名なタガメは県内では情報が途絶えて40年以上、ゲンゴロウ類も中大型種のほとんどは絶滅してしまった。彼ら水生昆虫は、水域に生息するため人間による環境破壊(水質汚染、池沼の埋め立てなど)の影響を顕著に受け、環境指標の高い生物と認識されている。

昆虫は、地域の研究者が比較的多い分野で、過去から調査が継続され、標本が残されているものも多い。上記の絶滅した昆虫たちも、足柄平野で採集されたゲンゴロウなどの標本が残されており、博物館には戦前の川崎市のタガメの標本も収蔵されてるなど、かつては身近に生息していた昆虫だったことを実証している。調査を行った時点では、ごく普通に見られた昆虫がその後の環境悪化で絶滅危惧種になっていく事例は全国各地で見られており、地域研究者の調査結果は重要なデータとなり、その保管は博物館の重要な役割になっている。

冒頭に紹介したアカトンボなどの水田に生息する生物は、何度も危機的状況を経験してきた。原始的な河川氾濫原などの湿地環境は、開拓によって破壊され、水田に適応できたものが生き残った。伝統的な水田は戦後すぐまでは浅い湿地を好む昆虫の宝庫だったが、1960年代に普及した強力な農薬によって大きなダメージを受け、乾田化も追い打ちをかけた。その後農薬も毒性の低いものが使われるようになり、状況は落ち着いたかに見えたが、2000年代に入り、アカトンボ類の激減が観察され、調査の結果、新たに使用が始まった「ネオニコチノイド系農薬」がその原因であることが判明してきた。博物館では2019年11月17日に開催される一般講演会で、トンボ類の現状とこの農薬問題を紹介するので、ぜひおいでいただきたい。(註:講演会は終了しました)

激減したアキアカネ

(学芸員・苅部治紀)

こちらは2019年11月16日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第19回 自動撮影カメラで調べる地域の哺乳類

哺乳類の多くは夜行性で人前に姿を現すことが少なく観察が困難であるため、生息状況の把握も難しい。そのため、レッドリスト作成において、絶滅の危険度の評価は定性的なものに留まっていることが多い。

哺乳類の生息状況を把握するためには、捕獲、目視、痕跡の確認などの方法があるが、それぞれにメリットとデメリットがある。捕獲はネズミ類等の小型哺乳類には有効であるが、中大型哺乳類は警戒心が強いため捕獲の難しい場合が多い。目視は小型哺乳類では難しく、大型哺乳類でも偶然の場合が多く、観察記録とともに写真等が残されなければ証拠としては不十分である。痕跡には、食痕、足跡、糞などがある。クルミの実を真っ二つに割って食べるニホンリスのように分かりやすい食痕を残す種では、食痕が重要な情報になるが、多くの種ははっきりとした食痕を残すことが少ない。足跡は、雪や泥の上などの残りやすい場所以外では確認がしづらく、糞も発見しやすい場所とそうでない場所がある。哺乳類の生息状況は、これらの方法を組み合わせて判断される。

自動撮影カメラは、この状況を改善するのに有効なツールである。自動撮影カメラの仕組みは、内蔵している赤外線センサーが、カメラの前を通る動物の熱を感知して自動で撮影するというものである。動物は、ほとんどカメラを警戒することなくその前を通り、写真が蓄積される。撮影された種、個体の特徴、日時、気象条件などのデータを分析すれば、調査地域における哺乳類の種構成、個体数のほか、活動パターンなども推定できる。

現在、様々な性能の自動撮影カメラが開発され、市販されている。その多くは、中大型哺乳類の撮影に適している。神奈川県の絶滅危惧種の多くは、齧歯類、翼手類、食虫類などの小型哺乳類であるが、カメラの設置方法などを工夫することで、小型哺乳類の生息状況の把握にも役立つだろう。

小型哺乳類用の撮影装置で撮影されたネズミ類。全体的な特徴からアカネズミであると考えられる。

(学芸員・鈴木 聡)

こちらは2019年10月19日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第18回 サル、イノシシ、シカと私たちの暮らし

地球博物館の開館にあわせ小田原に引っ越してきた1994年の冬に初めて見た小田原の山と海の風景を今も鮮明に覚えている。高い山々に囲まれた透明な自然でも、冷たい印象のビル群でもない、人の暮らしが野山や海川と関わりの中で営まれる「里山」がそこにあることに感動したのである。

博物館では、屋上にアンテナを設置してニホンザルにつけた電波発信機からの信号を受け、日々の遊動を把握した。山を歩きサルの生態調査を進めた。同時に、この地に暮らす人々とサルとの軋轢の大きさに直面することとなった。

箱根のニホンザルと人々との関わりは1950年代にさかのぼる。早川上流と湯河原天照山で観光目的の餌づけが行われて、頭数や群れの数も増えた後に、1970年代に餌づけは中止。サルたちは、食べ物を求め周辺に広がり猿害は始まる。被害を受けながら暮らす人々の苦しみ、この苦しみを他の地域の人たちには理解されないという怒りが、現在まで40年以上も、この地の美しい風景の中に渦巻いているのである。2000年代に入ると、ニホンザルだけでなく、イノシシやニホンジカの被害も増えてきた。地面を切り崩したり、固く踏み固めたりする彼らの破壊力はニホンザルよりもはるかに大きく、森林の維持にとって深刻な問題となっている。

獣害は、自然科学だけでなく、人口動態、農業の形態、観光開発などとも深く関わる複合的な問題である。博物館は、獣害にどのように対処していくべきか? 第1は、情報の発信である。動物の日常の暮らしについて、できるだけ詳しく正確な情報をまとめて発信して、被害農家の対応を助け、多くの人々に問題の存在を伝える。第2は、データ蓄積に基づく未来への提言づくりである。近年、被害農家、生態研究者、行政担当者が集って被害対策に関する意見を出し合う場がようやく作れるようになった。博物館は、今こそ、これまで蓄積してきた資料を提供して、プラン作りをリードしなければならない。

ニホンザルの兄弟3歳と1歳

新しい侵入者ニホンジカ(風祭周辺の早川)

(学芸員・広谷浩子)

こちらは2019年9月21日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第17回 箱根のシンボル ハコネサンショウウオ

ハコネサンショウウオは、1776年にスウェーデンの植物学者ツンベルクが、箱根山中で採集した標本をもとに、オランダの博物学者ホッタインによって1782年に新種として報告された。

ハコネサンショウウオには、世界共通の名称としてOnychodactylus japonicusという学名が付けられている。ギリシャ語で、「onycho-」とは「ツメ」、「dactylus」は「指」の意味であるため、学名を和訳すると「日本のツメのついた指」という意味になる。ハコネサンショウウオの幼生の指先には、細く黒いツメが付いているのが特徴であり、これが学名の由来になったのも頷ける。3年に渡り、渓流で幼生時代を過ごす全長3センチメートル~9センチメートルの小さな彼らにとって、川底にしがみつきながら移動するのに、ツメは必要不可欠であろう。変態を終え上陸する頃には、このツメは剥がれ落ちるが、繁殖期を迎えた成体は、再び渓流に戻るため、期間限定で再びツメをもつ。この他にも、ハコネサンショウウオには、成体でも肺を持たず、皮膚呼吸を行うなど興味深い特徴がある。

江戸時代には、炉で干した乾燥ハコネサンショウウオは、疳の虫(夜泣き、癇癪など)の薬として利用され、箱根の名産物の一つとして数えられる身近な生き物であった。1969年、須雲川上流のハコネサンショウウオは、箱根町指定の天然記念物となり、この貴重な生物は地域の方々によって守られてきた。現在、博物館では、箱根町の長年調査を続けられている地域の方と共に、箱根火山周辺のハコネサンショウウオの生息状況の調査を行っている。調査は途中段階だが、1960年代の詳細な調査記録と比較すると、生息域が狭まっているようだ。その要因については、様々な環境変化が複雑に絡み合い、容易に解決策を提示することはできない。しかし、箱根の国立公園にひっそりと生息する貴重な生物に、多くの方に関心を持って頂くことが保全の第一歩となるだろう。

箱根の須雲川上流に生息するハコネサンショウウオの幼生(2019年5月28日.松本涼子撮影)

(学芸員・松本涼子)

こちらは2019年8月17日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第16回 海水を飲む若草色のハト

神奈川県では今まで六種のハト類が報告されている。これらのうち、一番身近なのはカワラバトとキジバトである。カワラバトはドバトとも呼ばれ、海岸や平地の住宅地、公園などで、キジバトは山地から平地の林や公園などで、いずれも一年を通して見られる。

次いで観察記録が多いのが若草色の羽を持つアオバトだ。県内では丹沢山地や箱根山など標高の高い山地の森でくらし、冬季には平地の雑木林などでも姿を見かけることがある。尺八の音色のような「オ~ア~オ~」という鳴き声が特徴的だ。割と身近な森にすんではいるが、姿の見えづらさからか一般にはほとんど知られていない。

普段は森にくらすアオバトだが、5月から11月にかけて小田原市米神や大磯町照ヶ崎海岸などに飛来し、海水を飲むことが知られている。なかでも照ヶ崎海岸ではまとまった数のアオバトが見られ、一日あたりの総飛来数は多いときで三千羽以上、一度に数羽から数十羽の群れで飛来し、多いときでは五百羽以上の群れが確認されたこともある。アオバトの海水吸飲は小樽市や浜松市など全国の海岸で報告されているが、これほどの飛来数が確認されているところは他にはなく、国内で最大級の飛来地であると考えられている。

照ヶ崎海岸でアオバトを観察していると、「不思議」と感じる光景はいくらでも見られる。アオバトはどこから飛来し、海水吸飲はどれくらいの頻度で行うのか、など疑問は尽きない。このような生態に興味を持ち、同地でアオバトの観察や調査、研究を30年以上続けてきた団体が“こまたん”だ。こまたんは海水吸飲だけではなく、様々なアオバトの生態の解明に取り組んできた。

現在、当館ではこまたんとの共催により、特別展「アオバトのふしぎ~森のハト、海へ行く~」を開催している。海水吸飲をはじめとしたアオバトの一風変わった生態を紹介しているので、ぜひこの機会に見ていただきたい。(註:展示は2019年11月10日をもって終了しました)

図1.照ヶ崎海岸の岩場に海水吸飲のために飛来したアオバト.

2019年6月13日.重永明生撮影.

図2.岩場に降りたアオバト.2019年5月31日.重永明生撮影.

(学芸員・加藤ゆき)

こちらは2019年7月20日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第15回 自然史博物館の絵画資料

デジタルカメラが広く使われるようになって久しい。日常生活でも身の回りのあらゆることをスマホで気軽に撮影できるし、野外調査時の記録手段としてもデジカメは必携のツールである。アナログカメラのフィルムの残数を気にしながら撮影していた時代とは隔世の感がある。しかし、さらに時をさかのぼるとカラー写真技術が普及する以前、カメラによる撮影自体が一般的ではなかった時代がある。

1949年に書かれた菌類の野外調査に関する小論文には、「天然色寫眞も大分一般化して來たが、畫いた圖に代る時代はまだ遠いことと思う。」(原文ママ)とある。少なくとも昭和の前半まで、野外調査の主な記録手段は写真撮影ではなくスケッチだったようだ。研究成果を記録・発信する手段としても描画は重要で、ときには画家が雇われて研究者と組み、対象物を科学的に細密に描く仕事に従事した。

自然史博物館といえば、化石や鉱物、動植物などの標本が連想されるが、このように過去の研究者や画家が作成したスケッチや細密画や記録ノートなど、標本以外の資料も生命の星・地球博物館では収集し大切に保管している。こうした資料には、開発が進んだ現在では失われてしまった自然環境の様子や、当時の研究者が新種を発表するために検討した際の未公表の情報などが記されており、今となってはそれが重要な自然史資料となるからである。また、乾燥標本にすると色や形が本来のものとは変わってしまう菌類(キノコ)などについては、採集直後のいわば生の状態を描いたスケッチは乾燥標本が持つ情報を補う雄弁な記録となるし、標本が残されていない場合にはそれに代わる重要資料となり得る。

これらの資料は研究活動に伴って付随的に生まれたものであり、研究成果として公表される論文や図鑑などの出版物と違い研究者の手元だけに残り、いつか消えていってしまう。近代科学に基づいた研究手法が西洋から導入された明治初期から、カラー写真の撮影技術が普及するまでの昭和の時代まではとくに資料の量も膨大で、重要資料が含まれている可能性も高い。運よく消失を免れ博物館に寄贈されたものはそうした膨大な資料の氷山の一角だろう。博物館の華やかな展示の裏側では、こうした過去の資料も整理され現在の研究活動に生かされている。

1951年に作成されたスケッチ.この種は翌年に新種として発表された

(今関六也コレクション菌類細密画よりKPM-NCI000080A タマノリイグチ).

(学芸員・大坪 奏)

こちらは2019年6月15日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第14回 西湘地域で観察できる磯の環境と生物の分布

古来、我が国では海岸を浜、磯、浦と区別してきた。湘南海岸や西湘海岸は浜の環境の代表例として挙げられる。しかし実は、浜の環境では生物多様性は意外にも低い。波が常に砂や砂利をかき回しているのが生物の定着を難しくする理由だ。

早川より西側には岩壁がそのまま外海に接する磯の環境が広がる。箱根火山の溶岩が固結した硬い岩には、強い波しぶきにも耐えることのできる付着・固着性の多種多様な生きものが生息し、きわめて生物多様性の高い環境をかたちづくる。

とりわけ真鶴半島は、切り立った岩石がほぼ垂直に近い角度で海に落ち込んでいるため、一か所で磯の環境を上から下まで一望できる首都圏でも指折りの観察フィールドだ。

遠くから岩壁を眺めると、海と陸の狭間に色の違うエリアが認められる。これは、潮の満ち引きによって一日の間に冠水と干出を繰り返す「潮間帯」という特別なエリアだ。潮間帯では、水面からの高さの微妙な差が、冠水時間や日射による温度変化の違いを生む。この環境の違いに応じてさまざまな生きものが生息し、潮間帯は海の環境の中でも最も生物多様性の高い場所になる。

岩壁に近寄り、詳しく観察すると、イソギンチャク、カイメン、コケムシ、ゴカイ、巻貝、二枚貝、フジツボ、ホヤ、海藻などの付着・固着生物が多数生息していることがわかる。これらの生きものは水面からの高さに応じて種類が変わり、同じ高さの場所に同じ生きものが広がり、全体として層状に積み重なっているような「帯状分布」を示す。環境の違いだけではなく、空間や餌などをめぐる他種との競争、同じ種同士が集まることで繁殖や生存に有利になるということが理由とされる。

春から初夏にかけての季節は昼間に潮が引き、真鶴では満ち引きの差は160cmにもおよぶ。潮が引く日と時間を選び、いつもは水の中にある環境と生物を観察に出かけてみてはいかがだろう。

海と陸の狭間の潮間帯に多数の生物が生息する真鶴の磯(左)とそこにみられる帯状分布の様子(右)

(学芸員・佐藤武宏)

こちらは2019年5月18日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第13回 湯河原町の白丁場石、小田原の風祭石

箱根火山は雄大な景観や良質な温泉があることから、人気の観光地となっている。箱根火山が我々人間に与えてくれる恵がもう一つある。それは太古の昔から人々が使ってきた石材だ。真鶴では、きめが細かく磨くとたいへん美しい本小松石と呼ばれる溶岩を世に送り出した。江戸時代には海岸近くの溶岩を採掘し、江戸城の石垣に使用した。いずれも日本を支えた石材と言っても良いだろう。今回は、このような有名な石材ではなく、とても重要であったが、忘れられつつある石材を紹介したい。

湯河原町の鍛冶屋で採掘された、白丁場石という石材をご存知だろうか。白丁場石は、18万年前ごろに箱根火山の山麓で噴出した溶岩で、デイサイトという種類の岩石に分類される。箱根火山の溶岩としては珍しく白色をしており、黒い鉱物が点々と含まれることから、外見が花崗岩(みかげ石)のように見える。この石材は日本銀行本店本館の外壁、横浜正金銀行(現在の神奈川県立歴史博物館)の外壁、さらには東宮御所など、いずれも国の重要文化財に指定されている建築物に使用されている。しかし、地元でもその存在を知らない方が多くなってきたのが現状だ。

もう一つ、ややローカルな石を紹介しよう。当館のある、入生田から風祭にかけて採掘された、風祭石という石材だ。風祭石は、箱根火山の6.6万年前の大噴火でもたらされた火砕流によってできた石だ。入生田付近では、火砕流の厚さが100メートルを超えた。火砕流の内部では、熱と重みで硬くなり、溶結凝灰岩という種類の岩石になった。この溶結凝灰岩は、適度に柔らかいために加工し易く、昔から小田原の人々に使われてきた。小田原城での発掘調査では、しばしばこの石が見つかっている。今でも入生田周辺では、石祠として残っているので探してもらいたい。

今回紹介した、白丁場石と風祭石は、現在当館で開催している「箱根ジオパーク展~身近な火山と友だちになる」で展示しているので、この機会にぜひ見ていただきたい。(註:展示は2019年5月12日をもって終了しました)

白丁場石が使われている横浜正金銀行(現在の神奈川県立歴史博物館)

風祭石で作られた石祠(小田原市入生田山神神社)

(学芸員・山下浩之)

こちらは2019年4月27日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第12回 箱根ジオパーク 火山灰がつくる大地

箱根火山の誕生は約40万年前と考えられている。日本列島に人がやってきたのは約4万年前、私たちと箱根火山の付き合いは、箱根火山の歴史からすれば、わずか10分の1だ。その間に日本という国ができ、その首都、大都市東京は箱根火山から100キロにも満たない距離にできた。

東京を含め首都圏の発展は、江戸幕府誕生へとさかのぼるが、その背景にあるのは関東平野という平坦な地形だ。平坦な理由は海岸段丘や河岸段丘の存在。海や川が段丘となって陸地化するためには、土地の隆起に加え、堆積物による埋積が重要。堆積物は主に山地から運ばれる土砂と火山から運ばれる火山灰だが、火山灰は陸地になっても積もり続けるので役割は大きい。例えば横浜付近では、箱根火山の火山灰は偏西風によって運ばれ、トータルで20メートル、富士山と合わせると30メートルの厚さに降り積もっている。箱根火山の活動が土地をつくり、人を箱根火山の近くに招き、そこに大都市が形成された。

このような地質学的な時間スケールを切り口に箱根を見ることができるのが箱根ジオパークである。箱根ジオパークは、2012年に箱根町、小田原市、真鶴町、湯河原町のエリアが日本ジオパークに認定され、その後2016年に南足柄市が加わり、ガイドツアーや解説板の設置、学校教育、火山防災、保全活動などに取り組んでいる。

人と箱根火山の関わりは箱根火山が消滅するまで、恐らく数十万年先まで続くであろう。

博物館では3月2日から5月12日まで、企画展「箱根ジオパーク展~身近な火山と友だちになる~」を開催。(註:展示は2019年5月12日をもって終了しました)

武蔵野台地(多摩川の河岸段丘)の断面。大半は火山灰を主体とする関東ローム層だ(世田谷区の工事現場)。

(学芸員・笠間友博)

こちらは2019年3月16日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第11回 化石採集の最後の砦~工事現場への期待

今も昔も、化石を見つけてみたいという人は多い。学芸員も地域で地質調査や化石採集を行い、博物館に資料を収集・保存したいと思っている。かつては、化石を含む地層をあちこちに見ることができた。しかし、今日では身近な場所で化石を見つけ採集することは難しくなっている。その理由には、ちょっとした崖や河川に見られた地層の多くがコンクリートなどに覆われたしまったこと、資料採取にあたり地権者や関係機関への連絡と許可など手続きの必要があること、などが挙げられる。また、化石産地の紹介などのネット上への情報発信は、ときに化石乱掘を招き化石層の消滅を早めている。昨今のこのような状況下で、化石調査や採集体験をどのように創出できるか、その一案を紹介しよう。

それは、「工事現場と連携し、地層を活用する」である。基礎工事などでは地層が露出する。それは地層観察の絶好の機会である。私の調査においても、例えば、小田原厚木道路のパーキングエリア工事では約40万年前の二宮層を調査し化石採集の機会を得たし、境川遊水地の整備では約12.5万前の地層が広く露出、化石をブロックとしてあるいは地層のはぎ取り標本として採集した。また、昭和40年代の例を挙げると、横浜の地下鉄工事の際、当時の県立博物館の学芸員が化石を含む大量の資料を採集している。地面を掘り下げる開削工法が一部にあり、化石が壁面に露出し見えていたらしい。気軽に現場に立ち入り採集できたとは、なんとも羨ましい限りである。

とはいっても、工事現場に立ち入ることは難しい。そもそも現代の工法では地層の露出も短期間である。ならば、工事で生じた地層の岩砕を確保できないだろうか。小さな化石を見つける目的では、小さな岩砕でも有効な材料となる。大量に岩砕が確保されることで、教室での化石採集体験が可能になるだろう。ここに挙げた案も公共の土木工事ならば実現も可能ではないだろうか。これからの工事現場に期待したい。

工事現場での地層のはぎ取り箇所(境川遊水地2007年)

境川遊水地で採集した地層のはぎ取り標本

(学芸員・田口公則)

こちらは2019年2月16日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第10回 イノシシ類の化石が語る大地の成り立ち

年が明け、今年は亥年である。「イノシシの化石を研究しています」と自己紹介すると、「畑がイノシシに荒らされて困っている」といった苦情を聞かされることがある。しかし、私の研究対象は「化石」であり、彼ら(化石になったイノシシ)はもはや餌も食わないし、生きていた頃に畑を荒らしたことはないはずだ(後述の大磯層の年代はアフリカで最古の人類が誕生した頃なのだ)。

さて、イノシシ類の歴史は古く、約5000万年前の東南アジアにはすでに出現していたことが分かっている。日本では、島根県に分布する約2000万年前の古浦層や福井県に分布する約1600万年前の荒谷層からイノシシ類の化石が見つかっている。それまでユーラシア大陸の一部であった日本列島は、約2000万年前に大陸から離れ始め日本海ができた。約1500万年前には日本海が今とほぼ同じくらいまで開いたらしい。生物は遺伝的な交流がなくなって時間がたつと、別の種に進化(分化)する傾向があるのだが、福井で見つかったイノシシ類の化石はほぼ同じ約1600万年前の中国山東省の地層から見つかった化石と同じ種であることが分かっている。

一方、神奈川県内では、大磯海岸に露出している大磯層と呼ばれている地層から、イノシシ類の歯の一部が産出している(写真.幅19.6mm)。大磯層が堆積したのはおよそ800~600万年前と考えられているが、この化石を現生イノシシと比べても、その違いはわずかである。むしろ現生イノシシと縄文時代のイノシシを比べたときの方が、差が大きいくらいなのである。

大磯層から見つかる化石は、さまざまな貝化石の他にサメの歯やクジラの骨など海生生物だけだったが、このイノシシ化石の発見は大磯層がどのような場所で堆積したかについて重要な情報をもたらした。陸に生息するイノシシ類の発見は、大磯層が丹沢や伊豆をのせたフィリピン海プレート側でたまったのではなく、本州側から流れ込んだ土砂によって形成された証拠となったのである。

(左)大磯層から見つかったイノシシ類化石のキャスト(シリコンゴムで型取りして、その型に石膏を流し込んで複製したもの)。

実物(右)は真っ黒で光沢があり、白黒写真にすると凹凸がとても分かりにくいので、新聞にはキャストの写真を掲載した。

ウェブサイトではキャストと実物の両方を掲載する。

(学芸員・大島光春)

こちらは2019年1月12日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第9回 箱根火山と足柄平野の地形

博物館の資料といえば、岩石・鉱物・化石・はく製などといった「実物標本」をイメージすると思う。生命の星・地球博物館では、これら形のあるものだけではなく、データも資料としている。地表面の様子を調べる地球観測衛星の画像もその一つである。

地球の周回軌道にある人工衛星からの観測は、天気予報でおなじみの「ひまわり」が知られているが、地球の環境や資源を調べるための人工衛星が、地球観測衛星である。この観測は1970年代から始まる。当館では、「ランドサット」と「テラ」の画像を収集している。この画像は、カメラのように撮影するのではなく、パソコンに接続されているスキャナーのように地球表面を走査(スキャン)して観測したものである。しかも、可視光線だけでなく、近赤外線から熱赤外線までの色の強さを色ごとに測っている。このデータを解析することで、植物や鉱物資源などの分布がわかり、さらに開発や災害などによる環境の変化を追跡することができるため、貴重な資料である。

このような衛星画像の当館での活用例として「宙瞰図」がある。一般的な地図では立体感の判読に熟練が必要だが、簡便な方法として、衛星画像と航空機レーザー測量による地形データと組み合わせたコンピュータ・グラフィクスを開発した。

この図は、2013年に観測した箱根火山と足柄平野である。図の左側にある箱根火山では、中央部が陥没したカルデラ地形がよく見える。カルデラの内側には、芦ノ湖から流れ出る早川と須雲川が囲んでいて、神山や駒ヶ岳などの山々の高まりがある。これを中央火口丘という。右側にある平坦な場所は足柄平野で、さらに右側に盛り上がっている大磯丘陵によって区切られている。この境界は国府津―松田断層帯である。平野では、酒匂川が大きく曲がって流れている様子も読み取れる。

宙瞰図「宇宙から見た箱根火山と足柄平野」

(学芸員・新井田秀一)

こちらは2018年12月8日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第8回 日本で生まれ、絶滅したゾウ~アケボノゾウ~

マンモスやナウマンゾウの名前を聞いたことはあっても、アケボノゾウを知る人は少ないのではないだろうか?

アケボノゾウは海面が著しく低下した時代に、陸続きになった大陸から渡ってきたゾウとは異なり、日本で生まれ、そして日本で絶滅したと考えられている点で注目に値する。体長は3メートル、体高は2メートルほどの小型種で、牙が比較的まっすぐで長く、今のゾウよりも胴長で短足だった。その起源は古く、関東平野での生息年代はおよそ200万年~100万年前の間と推定されていた。

ところが1978年に神奈川県西部から報告されたアケボノゾウの化石は、この説を覆しそうなのだ。産出したのは2つの歯で、そのうちの1つは残存部の最大長が180ミリメートル以上、最大幅が81ミリメートル以上の右下顎第三臼歯、または第二臼歯であった。化石が発見された場所は静岡県に近い山北町川西で、この地域には、丹沢山地の南側に分布する足柄層群という地層が堆積している。地層は古い方から日向層、瀬戸層、畑層、塩沢層で構成されているが、アケボノゾウは最も新しい塩沢層から産出した。塩沢層は、伊豆半島が本州に押し付けられ、130万年前~60万年前にかけてそれらの間に堆積した土砂から出来ているが、化石はおよそ70万年前の礫岩層から発見され、これまで知られていた「200万年~100万年前」を30万年も更新するものだった。

このように、推定される生息年代の幅が広がったことで、アケボノゾウが日本のどこでどのように起源し、またなぜ絶滅してしまったのか、当時の環境や餌となる植物などを詳細に調べることで解明できる期待が高まった。ただし、ゾウのような大型動物の化石は稀にしか発見されず、地域の化石に基づく当時の生物相の解明や古環境の復元には、地道な調査研究が必要なのだが、残念なことに研究者の数が圧倒的に少ない。地域の博物館とアマチュア研究者との連携がアケボノゾウの進化の謎を解く鍵になるかも知れない。

山北町川西から産出したアケボノゾウ.上顎歯(上)と下顎歯(下).

(学芸員・樽 創)

こちらは2018年11月17日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第7回 プレート境界にある足柄平野

現代、我々の多くは川のはたらきが作り出した平野に暮らしている。開成町や松田町、大井町、南足柄市、小田原市の人口が密集しているのが足柄平野だ。山北から流れる酒匂川が作った扇状地と、松田から流れる川音川が作った扇状地が合体して海岸付近まで広がっている。河床勾配が急で、礫が河口まで運ばれていることが特徴だ。

足柄平野の地下を掘って調べてみると、大昔から河口まで礫が運ばれていたわけでもないらしい。河床が現在のような急勾配になったのは、約2500年前に発生した富士火山からの泥流が原因。縄文から弥生時代に移り変わる頃、御殿場周辺で起こった巨大な山体崩壊によって大量の土砂が酒匂川へと流れ込んで足柄平野を埋め、川の流れを一変させてしまったのだ。

富士火山や箱根火山の下流に位置する足柄平野は、その火山活動の影響を受け続けてきた。小田原市千代の高台は、箱根火山から流れてきた火砕流が作った台地の名残だし、江戸時代に起こった富士火山の宝永噴火の際には酒匂川が氾濫し、大災害を及ぼしている。

足柄平野のもう一つの特徴は、東や北の端を断層で直線的にばっさり切られていることだ。これらの断層は、相模湾から続くプレート境界の一部。足柄平野は沈み込むプレートの境界部を埋め立ててできた、世界的にも特異な平野なのだ。

博物館では、大地の歴史を研究するとともに、貴重な大地の一部を標本化する活動を行なっている。足柄平野でも、酒匂川が運んだ礫の地層や断層の標本などを収集し、保存している。

松田山ハーブガーデンから見た足柄平野。

左上の山々(大磯丘陵)との間には、プレート境界の一部である国府津―松田断層が走る。

(学芸員・石浜佐栄子)

こちらは2018年10月13日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第6回 地域住民とともにつくり上げる菌類誌

博物館はギャラリーではない。一般来館者向けの展示は、博物館の一側面に過ぎない。自然史系博物館の場合、学芸員は各分野の資料を各地から集め、標本として永続的に保管し、それらを用いて学術研究を行っている。その研究成果をもとに展示を充実させ、執筆や講演等を通じて、担当分野の正しい知識の普及に努めるのが、学芸員の主な仕事である。

しかし、実際に学芸員一人でこれらの仕事の全てを完璧にこなすことは難しい。そこで、当博物館では、地域住民を主とする多くのボランティアスタッフが、多岐にわたる学芸業務を支えている。

筆者の担当は、きのこやカビなどの菌類。現在、40名以上のボランティアスタッフが菌類分野に所属し、野外での採集から普及活動まで、博物館での取り組みを広くサポートしている。これまでに当博物館近くの森でボランティアのメンバーとともに採集された菌類標本は1万点近くにも上る。

これら膨大な標本に基づき、2010年に『入生田菌類誌資料 第1巻』が作成・公開された。これは、菌類のボランティアメンバーが中心となって、博物館周辺でみられる菌類の特徴や図などを掲載した資料で、きのこ類だけでなく、菌類全般を対象とした点が特色である。内容は専門家のチェックを受け、標本は全て博物館に収蔵してあるので、内容の再検証も可能である。本資料は当博物館のウェブページで無料一般公開している。

『入生田菌類誌 第1巻』は国内の菌類研究者・愛好家に好評をもって迎えられたが、掲載種数が81種と少なく、実用面では充分ではなかった。そこで現在、同菌類誌の第2巻を準備中である。今回はボランティアのメンバーだけでなく、より広く協力者を募り、内容についてもDNA情報を加えるなど、更なる充実を図っている。出版は来年度となる見込みだが、地域住民が中心となってまとめる『菌類誌』作成の取り組みを、ぜひ注目していただければ幸いである。

(学芸員・折原貴道)

こちらは2018年9月22日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第5回 ツュンベリーの見た箱根の植物

17世紀から18世紀にかけて、日本は江戸幕府の鎖国政策により、中国とオランダ以外との外交や通商をいっさい禁じ、入国を許された外国人は長崎の出島に隔離されていた。オランダ商館長の江戸参府は外国人が日本国内を旅行する唯一のチャンスであった。日本の自然史研究に大きな足跡を残したケンペル(1651-1716)やツュンベリー(1743-1828)、シーボルト(1796-1866)もオランダ商館の医師として来日し、江戸参府の機会に箱根を越えた。

当時のヨーロッパでは博物学がさかんになり、やがてリネー(リンネ)の分類学により、自然史の研究は近代的な自然科学へと発展した。ツュンベリーはスウェーデン人の植物学者でリネーの一番弟子であった。1690~1692年(元禄時代)に来日したケンペルの「廻国奇観」や「日本誌」を事前に研究しており、当初より日本の植物を調査することが目的であったといわれる。1775~1776年(安永4~5年)に来日し、1784年に「日本植物誌」をまとめ、日本産の植物812種と多くの新種を発表した。

長崎から江戸への道中は山陽道・東海道という重要な街道を通るため、江戸時代でも沿道はよく整備され、本来の日本の自然に接することはできなかった。植物学者ツュンベリーを満足させたのは標高1,000メートルの山地を通過する箱根だけであった。往路は1776年4月25日、復路は5月27日に箱根を越え、多くの箱根産植物を採集した。これらの植物標本の大半は、今でもウプサラ大学博物館に保管されている。「日本植物誌」には64種の箱根産植物が記録されており、キンラン、クロモジ、マメザクラ、クサボケ、ハナイカダなど、新種として発表された植物も多い。

1858年に鎖国が解けると、開港地横浜から近い箱根には多くの外国人研究者が訪れ、箱根は日本の自然史研究の重要な舞台の一つとなった。

現在、生命の星・地球博物館では、特別展「植物誌をつくろう!~『神奈川県植物誌 2018』のできるまでとこれから~」(7月14日~11月4日)を催しています。その中でケンペルやツュンベリーの功績も取り上げています。この機会にぜひご覧ください。(註:展示は2018年11月4日をもって終了しました)

クロモジ

ツュンベリーが採集したマメザクラの標本

(ウプサラ大学博物館蔵)

(学芸員・勝山輝男)

こちらは2018年8月25日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第4回 地域の植物を調べる

西湘地域には、豊かな自然を有する箱根や真鶴岬を中心に、この地域に特徴的な植物が多く存在する。県内では、箱根と丹沢の山地に共通の植物も知られるが、ハコネシロカネソウやヒメシャラ、サクラガンピなど、箱根山地のみに知られる植物も多い。また、仙石原湿原は県内唯一の湿原であり、神奈川県ではこの限られた面積の湿原にのみ分布するミズチドリやノハナショウブは、特に分布域が狭い代表といえる。県内の他地域のノハナショウブは、植栽あるいはその逸出に起源するものなので注意が必要で、自生するノハナショウブは仙石原湿原のみで観ることができる。さらに、仙石原湿原産のノハナショウブの花色は青紫色で、他地域の赤紫色と異なり、その意味でも希少なものである。

これらの植物の過去や現在の分布状況、分布の変遷には、県内各地の博物館等に残された標本が証拠となる。標本の存在により、過去から分布していたことや近年移動したものであるか、などを追うことができるのである。県立生命の星・地球博物館では、前身の神奈川県立博物館の時代から、神奈川県植物誌調査会と県内市町村の博物館、資料館と協力、共同し、40年の永きにわたり、神奈川県のどこに、どのような植物が生育しているかを調べ続けている。その調査は、県内を市町村区界を基本とする111個の調査区に区分し、それぞれの調査区に生育している全植物について、1種類につき最低1点の標本を採集することを基本にしたものである。この調査の結果、先に述べたような西湘地域の植物の実態は分布図という形で理解できるのである。

現在、県立生命の星・地球博物館では、特別展「植物誌をつくろう!~『神奈川県植物誌2018』のできるまでとこれから~」を開催中です。地域の植物を調べる方法から、その成果、活用までの盛りだくさんの内容です。ぜひ、ご観覧ください。 (註:展示は2018年11月4日をもって終了しました)

他地域とは異なる青紫色の花をつける箱根仙石原のノハナショウブ

(学芸員・田中徳久)

こちらは2018年7月21日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第3回 地域の歴史を語る大樹

神奈川県の西南部、いわゆる西湘地域では、齢を重ねた大樹がよく目に付く。箱根神社の矢立のスギや山北町の箒スギ、“お林”と呼ばれる真鶴半島の樹林、箱根旧街道杉並木、二宮尊徳翁の指導で植樹されたと伝えられる酒匂川堤防上のクロマツ並木。その他にも、小田原城内や東海道沿い、社寺にみられる名木はもちろん、そこここの山すそに見られる木々まで、身の回りの大樹は枚挙に暇がない。

樹木は年輪を調べることで、おおよそいつ頃からその場所に立ち続けてきたのかを推定できる。大樹は地域の歴史を語る記録そのものと言える。ただし、樹木にも寿命があり、大樹もいつまでもそこにあるわけではない。いまも残る大樹がある一方で、昭和のころに指定された天然記念物の名木などは、すでに跡形もない場合も少なくない。

ところで、近年、明らかに大樹と呼べるような木々が増えている。数十年にわたる緑地保全意識の高まりが、ようやく実を結んできたと言えるかもしれない。反面、大樹の増加に伴って、落枝等の安全管理費用の増加や、広がった根が地中の遺跡・遺構を損壊する懸念も一部では生じている。受け継がれた大樹をどのように後世に伝えるか、正解の無い問いではあるが、議論が必要な時期に来ているかもしれない。

博物館では、ある時、ある場所にそのものがあった記録としての“標本”を収集・保管している。例えば、花の“標本”は、採集された年月日(=時間)、場所(=空間)に確かにその花が咲いていたことを示す記録である。限られた数ではあるが、大樹の標本も収集・保管している。

今夏、県立生命の星・地球博物館では、地域の植物の記録にまつわる特別展示を開催する。展示では、県内で過去に存在していた大樹の標本も紹介する予定である。この機会にぜひ地域の歴史の記録をご覧いただきたい。(註:展示は2018年11月4日をもって終了しました)

真鶴半島のお林にそびえ立つクロマツの大木

(学芸員・大西 亘)

こちらは2018年6月30日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第2回 身近な昆虫を調べるおもしろさ

自然史博物館では様々な生物を対象に調査や研究を行っている。その対象の中で、最も多様で身近な生き物は昆虫で間違いないだろう。日本から種名がついているものだけで約3万4000種、神奈川県からも1万1000種以上が記録されている。神奈川県西部は県東部に比べて自然環境も良く、少し野山を歩くだけで、実に様々な昆虫に出会うことができる。私は博物館に着任して数年たつが、多くの驚きと発見の連続で、いまだに飽きることはない。

新しい発見をするにはコツがある。みんなが調査しない地域で、みんなが注目しない対象を調べることである。首都圏には多くの昆虫愛好家がいるが、都市近郊の緑地や、有名な採集地での調査が多いため、神奈川県西部は意外なほど調査がされていない。また、私が研究対象とする寄生蜂(ハチの仲間)は、蝶や甲虫といった昆虫に比べて調べる人が格段に少なく、まさに注目されない昆虫の筆頭なのである。

私はいままでに87種の寄生蜂を新種として記載し、命名してきたが、その中には小田原や秦野、山北、箱根などで採集された標本に基づいて記載された種類も少なくない。この中には丹沢山地でブナを枯らすブナハバチという害虫の天敵となる寄生蜂など、害虫の個体数を調整してくれる益虫も含まれ、その成果は環境の保全や農林業にも活用されている。新種や新発見というと熱帯のジャングルのような遠い場所にしかいないと思われがちであるが、昆虫では身近なフィールドでも存分に楽しめるのである。

これら調査で集めた昆虫は標本として博物館に保管され、後世のあらゆる利用に供される。過去から今に至る標本を調べることで、環境の変遷を理解したり、失われた自然環境を推定できたりもする。私が記載したハチたちが100年後も見つかるよう、自然環境を大切にしたい。

渡辺が2015年に新属新種として記載したタンザワマルヒメバチ

(学芸員・渡辺恭平)

こちらは2018年5月19日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。

第1回 標本の蓄積が地域の自然を守る

自然史博物館では、資料を収集・整理・保管し、集めた資料に基づき調査・研究を行うことが、展示を含む普及・教育事業と共に基幹事業として位置づけられている。中でもどこにどんな生物がいるのか、大地の生い立ちと合わせて、地域の自然史を科学的に解明するための調査・研究は重要である。地域の自然の特性や実態を人々に伝え、生物多様性を守るための施策立案に役立つからだ。

しかしながら、自然は人間活動の影響を受けて刻一刻と変化しており、昨日までそこにいた生物が今日もそこにいるとは限らない。逆に、そこにいないはずの外来種がいつの間にか侵入している事例も後を絶たない。そのため、様々な分類群の標本を時や場所を違えて収集する必要がある。標本は、ある時点、ある場所に、確かにその生物がいたことを証明する強力な科学的証拠になるからだ。

科学という土俵の上で活動する以上、見たり聞いたり書きとめたりでは信頼性に欠ける。メダカはかつて“どこにでも”見られたとされているが、それを証明する物的証拠(標本)はほとんど残されていない。かつていたとされる“メダカ”が本当にメダカだったのか、メダカだとすればどのようなメダカだったのかを科学的に証明できなければ、衰退・消滅した地域の自然をどのように復元すればよいのかが見えてこない。

博物館には今日も標本が集まり、一点ごとに資料番号が付けられ、いつどこから得られたものなのかが記録される。必要に応じていつでも取り出せるように、体系的に整理・保管する努力が続けられているのだ。

1970年代、小田原市中曽根に在来のミナミメダカがいたことを証明する標本

(学芸部長・瀬能 宏)

こちらは2018年4月21日づけ「神静民報」に掲載された記事の内容を、株式会社神静民報社の承諾を得て再録したものです。